現代のビジネス環境では少子高齢化による労働力不足や、市場の変化に対応するための柔軟な人員配置が求められており、このような状況において派遣社員の活用は企業の課題解決に有効な手段の一つとして注目されています。

しかし、「派遣社員をどのように採用すればいいのか」「即戦力として活躍してもらうには何が必要か」といった疑問や不安を抱える企業担当者の方も少なくないでしょう。

この記事では、派遣社員の採用を検討している企業のご担当者様に向けて、以下のポイントを詳しく解説します。

- 人材派遣の基本的な仕組み

- 派遣社員採用の具体的な5つのステップ

- 派遣社員活用のメリットとデメリット

- 即戦力化のための実践的なポイント

- 採用時に特に注意すべき法的なルールとトラブル回避策

本記事を読み終える頃には派遣社員採用に対する具体的なイメージが掴め、貴社のビジネスに最適な人材活用のヒントが得られるはずです。企業の成長を加速させるための、効果的な派遣社員採用の道筋を一緒に見ていきましょう。

人材派遣の仕組みとは

人材派遣とは、企業(派遣先)が派遣会社(派遣元)と「労働者派遣契約」を結び、その派遣会社が雇用する派遣社員を自社に受け入れて業務の指示を行い、労働力を提供してもらう形態です。

この仕組みの最大の特徴は、派遣社員の雇用主(派遣会社)と、実際の業務を指揮命令する者(派遣先企業)が異なるという点にあります。この三者の関係性は「労働者派遣法」という法律で明確に定められています。

- 派遣先企業と派遣社員の関係

業務内容や進め方について、具体的な指示を出します(指揮命令関係)。ただし、直接の雇用契約はありません。 - 派遣会社(派遣元)と派遣社員の関係

給与の支払いや社会保険の手続き、福利厚生の提供などを行います(雇用関係)。

このように派遣先企業は自社で採用や労務管理を行うことなく、必要な時に必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できるのが大きなメリットです。

一方で、派遣社員にとっては自身のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすく、様々な企業で経験を積むことでキャリアの幅を広げられるといった利点があります。

この「雇用」と「指揮命令」が分離している三者間の関係性を正しく理解することが人材派遣を有効に活用するための第一歩となります。

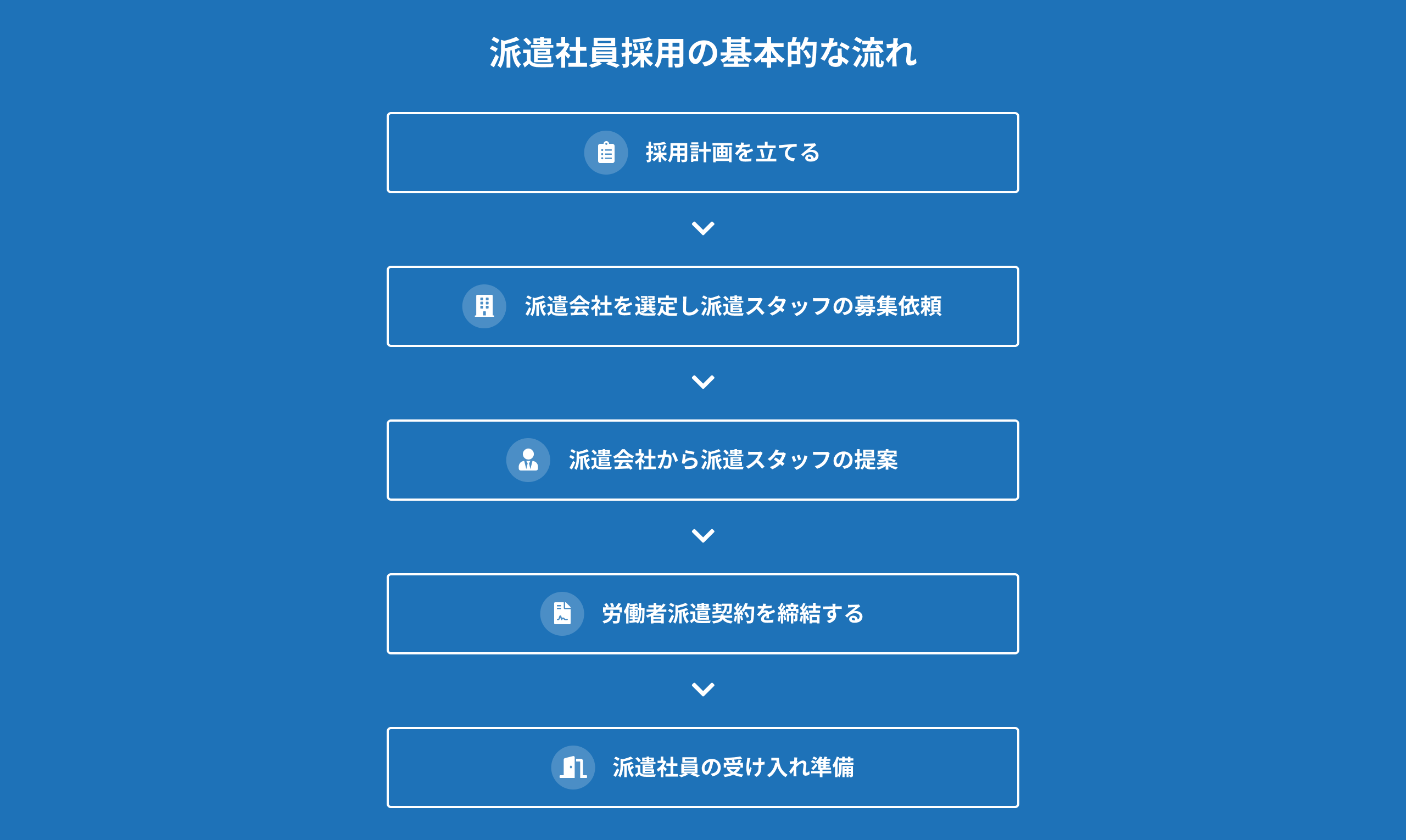

派遣社員採用の流れ

派遣社員の採用は適切な計画と実行が重要です。ここでは、派遣社員をスムーズに受け入れるための具体的な5つのステップと各段階でのポイントを解説します。

1.採用計画を立てる

派遣活用を成功させる最初のステップは、自社のニーズを解像度高く把握することです。ここでの準備が後のミスマッチを防ぎます。

業務内容とスキルの明確化

まず「誰に、どのような業務を任せたいのか」を具体的に洗い出します。その際、「職務要件定義書(ジョブディスクリプション)」として文書にまとめることをお勧めします。派遣会社との認識合わせが格段にスムーズになります。

【職務要件定義書の作成例】

- 所属部署: 経理部

- 任せたい業務: 月次決算の補助(請求書発行、データ入力、入金確認など)

- 必須スキル: 簿記3級程度の知識、Excel(VLOOKUP、ピボットテーブル)の実務経験

- 歓迎スキル: 英語での簡単なメール対応

- 求める人物像: 細かい数字を扱うため、正確性と集中力のある方。チームメンバーと円滑に連携できる方。

職務要件定義書の作成は理想的ですが、いざ言語化しようとすると「どこまで細かく書くべきか」「他社はどうしているのか」と迷うケースも少なくありません。

type IT派遣では、派遣依頼時に必要な項目をまとめた派遣オーダーシートを用意しております。ぜひ活用ください。

派遣オーダーシート

期間・人数・予算の設定

いつからいつまで、何名の派遣社員が必要かを決定します。その上で予算を計画する際には求める業務内容やスキルレベルに応じた派遣料金の相場を把握しておくと良いでしょう。

事前に料金相場を理解しておくことで派遣会社へ具体的な依頼がしやすくなるだけでなく、提示された見積もりの妥当性を判断する上でも役立ち、現実的な予算計画を立てることが可能になります。

派遣料金の相場については以下記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

人材派遣の料金とは?費用が決まる仕組みや内訳、職種ごとの相場を解説

2.派遣会社を選定し派遣スタッフの募集依頼

採用計画が固まったら、信頼できる派遣会社を選定し具体的な依頼へと進みます。

派遣会社の選び方

派遣会社には、幅広い職種に対応できる大手総合型もあれば、IT・Web、介護・医療、研究開発といった特定の分野に強みを持つ特化型もあります。自社が求める人材の専門性や、担当者によるサポート体制の手厚さなどを比較検討し最適なパートナーを選びましょう。

typeIT派遣はIT・Web業界に強く、システムエンジニアやプログラマなどの開発領域、ネットワーク・サーバーなどのインフラ領域、WebディレクターやWebデザイナーWebコーダーなどのクリエイティブ領域のスタッフが活躍しています。

業界特有の職種も提案可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

弊社の強みは以下よりご確認いただけます。

typeIT派遣の強み

依頼内容の具体化

派遣会社へ依頼する際は業務内容、スキル、期間、人数、予算を正確に伝えます。それに加え職場の雰囲気、チームの年齢構成、指揮命令者は誰になるのかといった定性的な情報も具体的に共有することが非常に重要です。スキル面だけでなく社風に合った人材を推薦してもらうために不可欠であり、派遣社員の早期活躍と定着率の向上に直結します。

3.派遣会社から派遣スタッフの提案

派遣会社への依頼が完了すると派遣会社から派遣スタッフの提案があります。この段階で派遣先企業が行う「職場見学(顔合わせ)」には労働者派遣法で定められた重要なルールがあるため正しく理解しておく必要があります。

派遣会社による人選(スクリーニング)

依頼内容に基づき派遣会社が登録スタッフの中から最適な人材を選定し、派遣先の会社に提案します。多くの場合候補者のスキルや経験がまとめられた「スキルシート(職務経歴の概要)」が匿名で提示されます。

事前選考の禁止

派遣会社から派遣スタッフの提案を受けたら職場見学(顔合わせ)を行うことが可能です。しかし、ここで注意すべきは労働者派遣法第26条第6項で定められた「派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止(事前選考の禁止)」です。

派遣先が派遣スタッフを指名したり、合否を判断したりすることは、事実上の雇用関係にあると見なされるため固く禁じられています。

職場見学(顔合わせ)はあくまで、派遣スタッフが業務内容や職場環境を具体的に理解し、双方がミスマッチなく就業できるかを確認するための「業務説明・職場見学」の場となります。

【職場見学(顔合わせ)で許されること・禁止されること】

担当者が最も迷うのが「どこまで質問して良いのか」という点です。以下に具体例を示します。

- 許される質問(業務遂行能力の確認)

- スキルシートに記載された経験について、「この業務では〇〇の経験が3年とありますが、具体的にどのような役割を担っていましたか?」と深掘りする。

- 使用するツールについて、「当社ではツール名〇〇を使いますが、使用経験はありますか?」と確認する。

- 禁止される質問(選考と見なされる、または不適切な質問)

- 「当社の志望動機を教えてください。」(「面接」と見なされる)

- 「ご結婚の予定はありますか?」「お子さんはいますか?」(業務に関係のないプライベートな質問)

- 履歴書や職務経歴書の提出を求めること、適性検査や筆記試験を行うこと。

4.労働者派遣契約を締結する

職場見学(顔合わせ)を経て派遣スタッフと貴社の間で就業の意思が固まったら、派遣会社との間で法的な契約を締結します。

なお、派遣会社への依頼と並行して取引の基本条件を定める「労働者派遣基本契約」の確認を進めておくと、就業決定後の手続きがより円滑に進みます。

契約書の種類と確認ポイント

派遣先企業(貴社)と派遣会社(派遣元)との間で交わされる契約は、主に以下の2つで構成されます。

- 労働者派遣基本契約書

派遣料金の支払方法や機密保持義務など、両社間の取引に関する基本的なルールを定めます。最初に一度だけ締結することが多いです。 - 労働者派遣個別契約書

個々の派遣スタッフの就業にあたり、その都度締結します。この個別契約書の内容が非常に重要です。以下の項目が貴社の要望通りに、かつ法的に問題なく記載されているか、必ず確認してください。

【個別契約書の最重要チェック項目】

- 業務内容: 契約で定めた以外の業務を依頼することはできません。想定される業務は、具体的かつ網羅的に記載されているか確認しましょう。

- 就業場所・就業時間・休日: 実際の勤務条件と相違ないか確認します。

- 派遣期間と抵触日: 派遣には期間制限があります。その上限となる「抵触日」が正しく記載されているかを確認します。(期間制限の詳細は5章で解説)

- 指揮命令者: 派遣スタッフに誰が指示を出すのかを明確にします。

- 苦情の処理に関する事項: トラブル発生時の申出先や対応方法を定めます。

5.派遣社員の受け入れ準備を万全にする

契約締結後は派遣社員が初日からスムーズに業務を開始し、早期に戦力となれるよう受け入れ準備を進めます。

執務環境の整備

就業初日からすぐに業務に取り組めるよう、執務スペース、PC、業務用ソフトウェアのアカウント、電話、その他備品を準備します。「お客様」としてではなく、業務を遂行する「仲間」として必要な環境を整えるという視点が大切です。

チームへの事前周知

派遣社員が安心して業務を始められるよう、チーム内への事前周知を徹底しましょう。 「〇月〇日から、経理サポートとして〇〇さんが着任します。主な担当業務は△△で、指揮命令者は私(〇〇)です。」 このように、氏名、役割、指揮命令者を明確に伝えることでチーム全体での業務上の混乱を防ぎます。

初日のオリエンテーション

OJT担当者を決め業務マニュアルなどを準備しておくとスムーズです。初日は社内ルールの説明、関係者への挨拶回り、改めての業務説明など、安心してスタートできるような時間を取りましょう。

派遣社員の受け入れ準備に関して、詳しい内容は以下の記事にてご説明があります。併せてご確認ください。

派遣受け入れ完全ガイド|初日に必要な準備や対応、注意点を解説

派遣社員活用のメリット・デメリット

派遣社員の活用は、企業の状況に応じて大きな効果を発揮しますが、事前に理解しておくべき留意点も存在します。メリットを最大化し、デメリットを最小化するために、両方の側面を正しく把握しましょう。

企業側のメリット

-

採用コストと工数の大幅な削減

正社員や契約社員を一人採用するには求人広告費、書類選考、複数回の面接など、多くの時間とコスト、そして人的リソースを要します。

派遣活用の場合、これらの募集・選考プロセスはすべて派遣会社が担うため、採用コストと工数の面で企業側の負担は大幅に軽減されます。採用担当者の工数を他のコア業務に集中させることが可能になります。

-

柔軟な人材活用と労務管理負担の軽減

「プロジェクトの繁忙期だけ増員したい」「産休・育休に入る社員の代替要員が3ヶ月間必要」といった、期間が限定されるニーズに迅速かつ柔軟に対応できます。また、給与計算、社会保険・労働保険の手続き、年末調整といった労務管理はすべて雇用主である派遣会社が行うため、管理部門の負担を増やさずに済みます。

企業側のデメリットと対策

-

業務範囲の制限と帰属意識の問題

派遣社員には、契約時に定めた業務範囲を超えて依頼することは原則としてできません。急な業務変更や追加が難しい点は、デメリットと言えるでしょう。また、雇用関係が自社にないため、帰属意識(エンゲージメント)を育みにくい側面もあります。

対策としては、契約時に業務範囲を可能な限り明確にしておくことが重要です。また、日頃から丁寧なコミュニケーションを心がけチームの一員として尊重する姿勢を示すことでモチベーションや貢献意欲を高めることができます。

-

長期的な人材育成とノウハウ蓄積の課題

派遣社員は有期での契約が基本となるため、長期的な視点での育成や企業のコアとなる役職への配置には不向きです。また、契約が終了するとその派遣社員が培った業務知識やノウハウが社内から失われてしまう可能性があります。

対策として、派遣社員には「即戦力」を求めるという割り切りも必要です。ノウハウの流出を防ぐためには、業務マニュアルを常に最新の状態に保ったり、日頃からチーム内で情報共有を徹底したりする仕組み作りが効果的です。

-

【補足】コストは本当に割高か?

「派遣料金は正社員の人件費より割高」と感じるかもしれません。

しかし、正社員の人件費には月々の給与以外にも賞与、退職金、法定福利費(社会保険料の会社負担分)、福利厚生費、採用・教育費など、目に見えにくいコストが多く含まれています。

必要な期間だけ活用できるというメリットと、これらの総費用(トータルコスト)を比較し総合的に判断することが重要です。

派遣社員の採用後、即戦力にするポイント

派遣社員がスムーズに業務を開始し、契約期間内で最大限のパフォーマンスを発揮してもらうためには受け入れ側の企業による計画的なサポートが不可欠です。ここでは派遣社員を即戦力として活躍させるための3つの重要なポイントを解説します。

①指揮命令者から明確に業務内容を伝える

派遣社員が迷いや不安なく業務に取り組めるよう、企業側からの明確な指示や何を求めているかを伝えることがひとつめのポイントです。

-

業務範囲と目標を具体的に示す

契約で定められた業務内容に基づき「何を」「いつまでに」「どのレベルまで」達成してほしいのか、具体的な目標や優先順位を伝えましょう。

口頭だけでなく、業務フロー図やチェックリストといった視覚的な資料を用いると、認識のズレを防ぎ、業務の習熟度を高めます。

-

指揮命令系統を必ず一元化する

派遣社員への指示は、契約で定めた「指揮命令者」から行うことを徹底します。派遣社員は社内の人間関係や力関係を把握していないため、複数の社員から異なる指示が出ると、誰の指示を優先すべきか判断できず、板挟みになってパフォーマンスが低下する直接的な原因となります。

②安心感を生むスムーズなオンボーディング

就業初日から派遣社員が安心して業務を始められるよう、組織として歓迎しサポートする体制を整えることが重要です。

-

初日に丁寧なオリエンテーションを行う

業務の指示を始める前にまずは一人の新しいメンバーとして迎え入れる時間を取りましょう。会社概要や組織図、セキュリティポリシーや勤怠ルールといった社内規定、トイレや休憩室の場所などを丁寧に説明します。この最初のステップが派遣社員の不安を和らげ、就業への安心感につながります。

-

OJTは「丸投げ」にしない

OJT(On-the-Job Training)は専任の教育担当者を決め計画的に実施します。単に作業を指示するだけでなく「この業務は会社のどの部分に貢献するのか」といった背景や目的を伝えることで本人の理解度とモチベーションが格段に向上します。

-

コミュニケーションを積極的に取る

派遣社員が孤立せず、チームの一員として円滑に業務を進められるようチーム内でコミュニケーションがとりやすい雰囲気づくりを心掛けることが大切です。例えば指揮命令者から各メンバーへ紹介したり業務で関わる担当者へ個別に引き合わせたりと、業務上必要な人間関係の橋渡しを積極的に行いましょう。

業務上の疑問点を気軽に質問できる関係性は生産性向上に直結し、疎外感をなくして働く環境は定着率アップにも繋がります。

③定期的なフォローとフィードバック

派遣社員を採用して終わりではなく、継続的に関わりを持ち状況を確認することがパフォーマンスの維持・向上に不可欠です。

-

定期的なフォローを欠かさない

日々の業務の中で派遣社員の様子に気を配り定期的に声をかけることが大切です。本人から業務上の課題や職場環境に関する相談を受けた場合、あるいは少しでも気になる様子が見られた場合は、些細なことでも速やかに派遣会社の担当者へ連絡・相談しましょう。

雇用主である派遣会社と情報を共有し連携して対応することで問題の早期解決に繋がり、派遣社員が安心して働き続けられる環境を守ることができます。

-

ポジティブなフィードバックを言葉で伝える

日々の業務の中でできている点や、チームへの貢献に対して感謝の気持ちを具体的に伝えましょう。「〇〇さんのおかげで、データ入力が早く終わって助かっています」といった前向きなフィードバックが信頼関係を築き、働く意欲を引き出します。

派遣採用の流れを円滑に進めるためのポイント

これまでの採用ステップでも触れてきましたが派遣社員の活用には遵守すべき法的なルールが存在します。ここでは、特にトラブルに繋がりやすい3つの重要ポイントを再確認します。

① 「選考」はNG:職場見学(顔合わせ)は業務説明の場

派遣先が派遣社員を特定・選考する行為(面接、履歴書の要求、適性検査など)は法律で禁止されています。

職場見学(顔合わせ)はあくまで業務内容や職場環境を説明し、ミスマッチを防ぐための場であることを社内全体で徹底しましょう。

参照:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

② 「期間」には上限がある:3年ルールの理解

派遣社員の受け入れには原則として最長3年という期間制限(通称:3年ルール)があります。

例外もありますが、基本的には永続的な受け入れはできません。「4.労働者派遣契約を締結する」で確認した「抵触日」を正しく管理し、法令の範囲内で計画的に活用することが不可欠です。

③ 「丸投げ」は厳禁:適正な就業管理

契約後の就業管理も派遣先の重要な責務です。

派遣社員の就業実態を記録する「派遣先管理台帳」の作成・保管義務や、受け入れた派遣社員を他社で業務させる「二重派遣」の禁止といったルールがあります。派遣会社と密に連携し、適正な管理体制を維持してください。

まとめ IT人材の派遣採用を検討している方はtypeIT派遣にご相談ください

今回の記事では派遣社員の採用を検討するご担当者様へ向けて、具体的な採用の5つのステップを中心に即戦力として活躍してもらうためのポイント、そして遵守すべき重要ルールを網羅的に解説しました。

今回の記事のポイントを3つにまとめます。

- 1. 明確な採用計画を立てる

「誰に、どのような業務を任せるのか」を事前に具体化することが、ミスマッチのない採用の第一歩です。

- 2. 派遣会社と密に連携する

信頼できるパートナーとして派遣会社を選び、業務内容から職場の雰囲気まで、正確な情報を共有し、採用後も連携を密にすることが不可欠です。

- 3. ルールを遵守し、歓迎の姿勢を示す

労働者派遣法などのルールを守ることはもちろん、派遣社員をチームの一員として温かく迎え入れ、働きやすい環境を整えることが早期の活躍に繋がります。

これらのポイントを押さえ、計画的に派遣社員の活用を進めることが貴社が抱える人材不足の解消や業務効率化を実現し、事業をさらに成長させるための強力な推進力となるでしょう。

この記事がその成功に向けた第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。

本記事で解説したように、派遣社員の採用を成功させるには最適な人材をスムーズに確保する流れの理解と受け入れ後の即戦力化が不可欠です。

特にIT・Web業界では、変化の速い技術トレンドに対応できる専門人材の確保が企業の競争力を左右します。

「派遣社員の採用プロセスをよりスムーズに進めたい」

「IT・Web業界に特化した即戦力となる派遣社員を効率的に見つけたい」

「複雑な派遣制度に関する疑問を解消し、安心して活用したい」

このような課題をお持ちでしたら、IT・Web業界専門のtypeIT派遣にぜひご相談ください。

貴社の具体的な採用課題や求めるスキルを丁寧にヒアリングし、豊富なIT人材の中から最適な方をご提案します。職種やスキルレベルごとの料金相場を熟知したキャリアコーディネーターが、貴社に最適な人材をご提案いたします。