企業が抱える課題の中でも「人員補充」は特に深刻な問題の一つです。

突然の退職者が出た、産休・育休で一時的な欠員が発生した、新規プロジェクトで即戦力が必要になった等、こうした場面で「今すぐ人が必要だが、適切な人材が見つからない」という悩みを抱える人事担当者は少なくありません。

実際、労働人口の減少や採用市場の競争激化により従来のように採用計画通りに人員を確保するのが難しい時代になっています。一方で人員不足を放置すると既存社員への負荷が増し、生産性の低下や離職の連鎖につながるリスクも高まります。

この記事では人員補充の意味から人員不足が発生しやすい原因、主なケース別の対策、具体的な補充手段の比較までを網羅的に解説します。さらに、派遣サービスを活用した柔軟かつ迅速な対応策についても紹介します。

この記事が「ただ人を埋める」のではなく業務を止めずチームを守るために最適な人員補充における選択肢の参考になれば幸いです。

人員補充とは?

人員補充とは企業や組織において業務を遂行するために必要な人材を追加で確保することを指します。

人手が足りない状況を解消するための施策であり、具体的には新規プロジェクトへの対応、事業拡大、繁忙期のリソース強化など、既存体制では対応しきれない業務量を補う目的で行われます。

この人員補充と似た言葉に「人員補填」があります。一般的に「補填」は退職や休職などで生じた欠員を埋めること、「補充」は事業拡大などに伴い純粋に人員を増やすこと、というニュアンスで使い分けられることが多いです。

たとえば、急な退職により生じた空席を埋めるのは人員補填、業務の拡大に伴って新たな人材を加えるのは人員補充にあたります。両者は目的も手段も異なりますが、いずれにしても業務の停滞を避け、生産性を維持・向上させるために欠かせない対応です。

また、単に人数を増やすことが目的ではなく必要なスキルを持つ人材を適切なタイミングで確保し、組織全体のバランスを整えることが重要です。安易な採用や場当たり的な配置はかえって職場の混乱や生産性の低下を招くリスクもあります。

人員補充とは戦略的な視点で行うべき人材マネジメントの一環であり、企業の競争力を左右する重要な要素といえるでしょう。

人員が不足する主な原因

人員不足は単に誰かが辞めたから起こるわけではありません。今、多くの企業で人材の確保が難しくなっているのは社会全体の変化や、企業の内部にある課題が重なって起きているものです。

この章では人手が足りなくなる主な原因を社会的な背景と職場の内側から見た視点に分けて整理します。問題の本質を知ることで適切な補充や対策がしやすくなります。

1. 労働力人口の減少

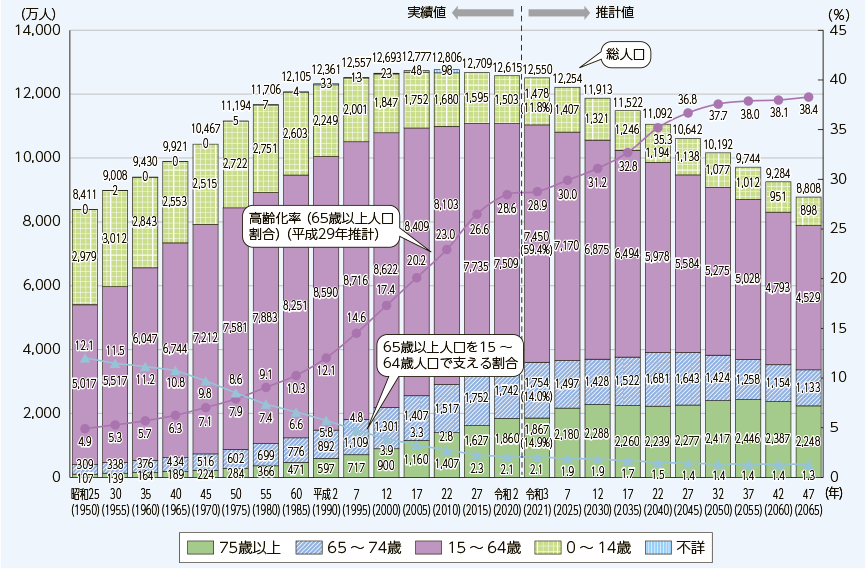

日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

総務省|令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少 より引用

総務省統計局の労働力調査によると2023年の労働力人口は6,929万人であり、少子高齢化の影響で構造的な人手不足が進行。つまり、そもそも「働く人の数が足りない」というのが今の人手不足の根本にあります。

とくに地方や中小企業では「募集をかけても応募がない」という声が多く聞かれます。人材の取り合いになっている今、これまで通りの採用活動だけでは通用しなくなっています。

2. 採用市場の競争激化

近年は求職者が企業を選びやすい「売り手市場」が続いています。厚生労働省が発表した2025年5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍と求職者1人に対して1.24件の求人がある状況です。良い条件を出せる企業に人が集まりやすく中小企業や無名企業では採用がうまくいかないことも増えています。

たとえば給与や休暇、働き方の柔軟さなどで他社に劣るとせっかく求人を出しても応募が集まらない、面接しても辞退されるという状況が起こります。

3. 人材の定着率の低さ

人材を確保できても長く働いてもらえなければ意味がありません。苦労して人材を採用できても早期に離職してしまっては意味がありません。 厚生労働省の調査では2021年3月に大学を卒業した新規学卒就職者のうち、3年以内に離職した人の割合は32.3%にのぼります。

こうした早期退職を防ぐには入社後のフォローや、仕事の内容を事前に丁寧に伝えるなどの工夫が欠かせません。定着しやすい職場づくりができていないと補充してもすぐにまた欠員が出るという悪循環に陥ってしまいます。

4. 業務の偏りや非効率な仕事の進め方

必ずしも「人が足りない」わけではなく「仕事の割り振りがうまくいっていない」ことが原因になっている場合もあります。特定の人にばかり業務が集中していたり、非効率な作業が多かったりすると実際の人数以上に負担が大きくなり、人員不足のような状態になります。

このようなときは人を増やす前に業務の見直しや分担の調整、ツールの導入などで改善できるケースも少なくありません。

上記で解説したように人員不足の背景には「人がいないから」だけでは済まされないさまざまな問題が関係しています。まずは原因を正しく理解しそれに合った対策を考えることが、安定した職場づくりの第一歩です。

人員補充が必要になる主なケース

人員補充は単に人が足りなくなったときだけでなく、業務の変化や組織体制の見直しに応じて発生します。適切なタイミングで補充ができていないと残された社員の負担が増え、生産性やモチベーションの低下につながる恐れがあります。

ここでは企業でよく見られる人員補充の代表的なケースを3つ紹介します。

慢性的な人手不足が続いている場合

特定の職種や部署で常に人手が足りていない状態は慢性的な人員不足といえます。原因としては採用がうまくいっていない、離職が続いている、業務量が年々増えているなどが考えられます。

このような状態が続くと社員一人ひとりの負担が増え、さらに離職者が出るという悪循環に陥る可能性があります。状況を改善するには計画的な人員補充に加えて業務内容の見直しや定着支援の強化が必要です。

一時的な欠員が発生した場合(産休・繁忙期など)

産休・育休、長期休職、繁忙期などにより一時的に人手が不足するケースもよくあります。こうした状況では一定期間だけ人材を確保する必要があり、対応のスピードも求められます。

この場合、正社員採用では対応が間に合わないこともあるため派遣社員や短期契約社員など、柔軟な人材活用が有効です。業務の内容や期間に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。

突発的な欠員が出た場合(退職・急病など)

急な退職や病気による休職など予期せぬタイミングで人員が不足することもあります。特に専門性の高い業務や担当者が限定されている業務では、後任が決まるまで業務が滞るリスクが高まります。

このような場合は即戦力となる人材を迅速に確保することが求められます。その手段のひとつとして有効なのが、派遣社員の活用です。事前に派遣会社と連携しておくことで、必要な人材をスムーズに確保できる体制を整えておくと安心です。

人員補充の方法と手段の比較

人員補充を行う際は「とにかく人を採用する」ことだけが正解ではありません。補充が必要な理由や期間、求められるスキルや経験によって最適な手段は異なります。まずは人材を確保するまでの基本的な流れを整理し、その後に代表的な補充手段を比較していきます。

人員を補充する際の流れ

人員補充をスムーズに進めるには事前の計画と状況把握が欠かせません。以下の4つのステップを踏むことで必要な人材を的確に確保しやすくなります。

1. 現状を把握する

まずは現在の人員体制を見直し、どの業務が誰に割り振られているか、過不足はないかを確認します。人材不足が一時的なものか、慢性的なものかを判断するためにも定量的なデータに基づいた分析が重要です。

2. 要員調査をする

次にどのポジションに、どのスキルを持つ人材が、いつまでに必要なのかを明確にします。短期間の対応で済むのか、長期的な人材確保が必要なのかによって選ぶ手段も大きく変わります。

3. 要員を調整する

可能であれば社内異動や兼務によって不足を補えないかを検討します。ただし、既存社員への過剰な負荷は避けなければなりません。状況によっては外部リソースの導入が適切です。

4. 要員計画を策定する

調査と調整を踏まえて、採用・派遣・委託などの手段を選びスケジュールを立てます。単なる補充ではなく将来的な人員配置まで見据えた計画が望まれます。

人員を補充する方法と比較

人材を補充する手段にはさまざまな方法がありますがそれぞれ得意なシーンや注意点が異なります。どの方法を選ぶべきかは「どれくらい急ぎか」「どんなスキルが必要か」「どのくらいの期間か」などの条件によって大きく変わってきます。ここでは代表的な5つの手段についてそれぞれの特徴を具体的に紹介します。

| 補充方法 | メリット | デメリット | 適したケース |

| 正社員採用 | ・長期的な戦力として育成できる

・企業文化やノウハウを蓄積しやすい ・帰属意識や貢献意欲が高い |

・採用までに時間がかかる

・採用・教育コストが高額になりやすい ・雇用の見直しが容易でなく、ミスマッチのリスクに留意が必要 |

・事業の中核を担うポジション

・将来の管理職・リーダー候補の育成 |

| 派遣社員の活用 | ・必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できる

・採用コストを抑え、労務管理の負担も少ない ・期間限定での依頼が可能 |

・契約で定められた業務以外は依頼できない

・派遣期間に制限がある(原則最長3年) ・指揮命令は可能だが、事前の選考は不可 |

・産休、育休、介護休業などの代替

・プロジェクトの繁忙期など一時的な増員 |

| 紹介予定派遣 | ・働きぶりや人柄を実務で見極められる

・採用後のミスマッチを大幅に減らせる |

・社員登用まで最長6ヶ月の時間を要する

・本人が直接雇用を希望しない場合もある |

・候補者の適性を慎重に判断したい場合

・採用の失敗リスクや定着率を改善したい場合 |

| 業務委託 | ・専門性の高い業務を外部のプロに任せられる

・成果物に対して報酬を支払う形態 ・雇用関係がなく、指揮命令も不要 |

・社内にノウハウが蓄積されにくい

・業務の進捗や品質の管理が必要 ・偽装請負にならないよう契約内容に注意が必要 |

・Web制作、システム開発などの制作業務

・経理、労務などの専門業務のアウトソース |

| 社内異動 | ・人柄やスキルを把握しているため安心感がある

・採用コストがかからず、迅速な人員配置が可能 |

・異動元の部署に欠員が出て、負担が増える

・本人の希望と異なる場合、モチベーション低下のリスク ・部署間の調整が必要 |

・欠員発生時など、即戦力を社内から迅速に補いたい場合

・中長期的な視点での人材育成や配置計画を行いたい場合 |

正社員採用

正社員の採用は将来的に責任あるポジションを任せたい場合や、社内にノウハウを蓄積したい場合に適しています。

ただし、中途採用の場合は募集から採用決定までに平均1〜3か月以上かかることも多く即戦力をすぐに確保したいケースには不向きです。また、入社後にミスマッチが発覚した場合のリスクや教育・研修の負担も考慮する必要があります。

派遣社員の活用

派遣社員は急な人員不足への即時対応に非常に適しています。たとえば、繁忙期や産休中の一時的な欠員、短期プロジェクトなどでは必要なスキルや経験を持った人材をすぐに現場に投入することが可能です。

また、給与や保険などの労務管理は派遣会社が担うため管理面での負担も軽減されます。一方で、雇用期間に上限があることや職種によっては対応できないケースもあるため事前の確認が重要です。

typeIT派遣はIT・Web業界に強く、システムエンジニアやプログラマなどの開発領域、ネットワーク・サーバーなどのインフラ領域、WebディレクターやWebデザイナーWebコーダーなどのクリエイティブ領域のスタッフが活躍しています。

業界特有の職種も提案可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は最長6か月間派遣社員として働いてもらい、その後双方が合意すれば正社員として採用する仕組みです。「履歴書だけではわからない適性を見てから決めたい」「ミスマッチによる離職を減らしたい」と考える企業に向いています。

実際の働きぶりや職場との相性を見てから判断できるため、採用の失敗リスクを抑えられます。一方で、採用の可否を判断するまでに一定の期間を要するため、早期に人材を確保したい場合は慎重な検討が必要です。また、本人の意思によっては正社員採用に至らないケースもあるため、事前のコミュニケーションも重要になります。

業務委託・アウトソーシング

業務委託・アウトソーシングは、専門スキルが求められる業務や成果物ベースで進める仕事に有効です。たとえば、Web制作・システム開発のようなプロジェクト業務に加え、経理・労務などの間接部門業務も代表的な対象です。

指揮命令関係が発生しないため、自社のリソースを割かずに業務を遂行できます。ただし成果物ベースの契約となるため、仕様の明確化や進捗管理が重要になります。契約書の取り決めや進捗管理の体制づくりが成功の鍵を握ります。

社内異動や応援体制の構築

社内の別部署やグループ内の他チームから人材を補充する方法です。

一時的に人手が足りない部門に対し、他部署から応援を出すケースはもちろん、業務の再編や人材育成の観点から長期的な社内異動によって人員を再配置するケースもあります。

人材の確保に時間がかからず、導入コストも最小限に抑えられる一方で、元の部署への影響や、異動先の業務とのスキル・経験のミスマッチが発生する可能性があります。

適切な業務設計や調整力が求められる手段ですが、人材を社内で有効活用する点で柔軟性の高い対応策と言えます。

まとめ IT人材をお探しならtypeIT派遣にご相談ください

人員不足は採用難や急な欠員など多様な要因で発生し、企業の生産性や組織力に大きな影響を与えます。的確な人材補充を行うには状況に応じた柔軟な手段の選択が欠かせません。

人員補充のポイント

人員補充を成功させるために押さえておきたいのは以下の3点です。

- 補充の目的を明確にする

欠員対応か、増員か。必要なスキルや業務内容を事前に整理する。 - 期間や緊急度に応じて手段を選ぶ

長期的には正社員採用、短期・即戦力には派遣や業務委託が有効。 - 社内リソースと外部サービスを組み合わせる

社内異動や応援だけでなく、外部の専門人材を活用する視点も重要。

派遣サービス活用のメリット

派遣社員の活用は特に以下のような場面で効果を発揮します。

- 急な欠員への即応が可能

採用活動に時間をかけず、すぐに人材を確保できる。 - 必要なスキルを持った人材を柔軟に配置

業務内容に応じて最適なスキルセットの人材をアサイン可能。 - 契約期間や勤務条件を調整しやすい

一時的なプロジェクトや産休代替など、期間限定ニーズに対応。 - 紹介予定派遣なら採用のミスマッチも防げる

実際の勤務を経てから正社員登用を判断できる。

人員補充において重要なのは「人が足りないから採る」ではなく「必要な人を、必要な形で迎える」ことです。派遣サービスを上手に活用することで人材確保に柔軟性とスピードを加えることができます。

人員補充はスピードと適材適所が求められる経営課題です。

特に即戦力が必要なIT・Web領域では「必要な人材を、必要なタイミングで確保する」ことが、事業の進行と成長に直結します。

「法令を守りながら、現場で受け入れやすい体制も整えたい」

「スキルと経験の両方を備えた人材を、すぐに稼働させたい」

「ミスマッチを避けて、現場にフィットする人を選びたい」

このようなお悩みをお持ちの企業様はIT・Web業界に特化したtypeIT派遣にぜひご相談ください。

現場業務や課題に即した人材のご紹介から派遣受け入れ体制の構築、就業後のフォローまで、専門コーディネーターが一貫してサポートいたします。

貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適な人材をご提案いたします。