Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 二重派遣とは

- 業務委託との違い

- 準委任との違い

- 出向との違い

- 二重派遣が発生する理由

- 二重派遣に該当するケース

- 偽装請負になっている

- 取引先で派遣社員を働かせる

- 子会社・関連会社で派遣社員を働かせる

- 二重派遣が禁止されている理由

- 責任の所在が不明確になる

- 派遣労働者の労働条件が悪くなる可能性がある

- 二重派遣の罰則

- 職業安定法に違反の場合

- 労働基準法に違反の場合

- 二重派遣の場合誰が罰則されるのか

- 二重派遣にならないための対策

- 勤務実態・契約内容を確認する

- 指揮命令者を確認する

- 派遣社員へ聞き取りをする

- まとめ

- 二重派遣にまつわるよくある質問

- Q1. 二重派遣って何ですか?

- Q2. なぜ禁止されているんですか?

- Q3. 罰則はありますか?

- Q4. どんなケースが二重派遣に該当するの?

- Q5. 二重派遣を防ぐにはどうしたらいい?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

二重派遣とは?発生する理由や該当するケースとあわせて罰則や対策なども解説!

目次

- 二重派遣とは

- 業務委託との違い

- 準委任との違い

- 出向との違い

- 二重派遣が発生する理由

- 二重派遣に該当するケース

- 偽装請負になっている

- 取引先で派遣社員を働かせる

- 子会社・関連会社で派遣社員を働かせる

- 二重派遣が禁止されている理由

- 責任の所在が不明確になる

- 派遣労働者の労働条件が悪くなる可能性がある

- 二重派遣の罰則

- 職業安定法に違反の場合

- 労働基準法に違反の場合

- 二重派遣の場合誰が罰則されるのか

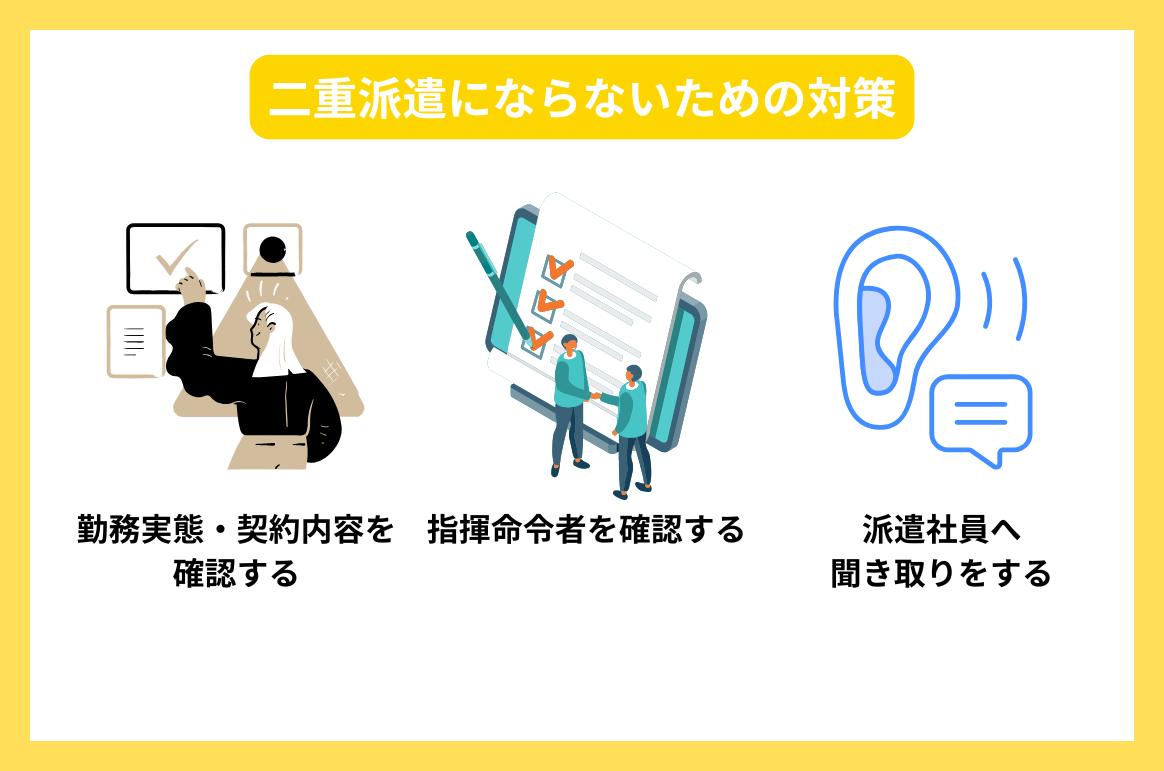

- 二重派遣にならないための対策

- 勤務実態・契約内容を確認する

- 指揮命令者を確認する

- 派遣社員へ聞き取りをする

- まとめ

- 二重派遣にまつわるよくある質問

- Q1. 二重派遣って何ですか?

- Q2. なぜ禁止されているんですか?

- Q3. 罰則はありますか?

- Q4. どんなケースが二重派遣に該当するの?

- Q5. 二重派遣を防ぐにはどうしたらいい?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

近年、働き方の多様化に伴い人材派遣の活用が広がる一方で、「二重派遣」という違法行為が問題視されています。二重派遣は、労働者の権利侵害や企業の法令違反につながるおそれがあり、重い罰則が科されることも。本記事では、二重派遣の基本的な仕組みから発生理由、該当するケース、罰則、そして企業が取るべき具体的な対策まで、わかりやすく解説します。

二重派遣とは

二重派遣とは、派遣労働者が本来の派遣先ではない企業で働き、そこで指示を受ける違法な状態です。例えば、派遣会社からA社に派遣された労働者が、さらにB社で勤務し、B社の担当者から直接業務指示を受けているようなケースが該当します。

このような状況では、労働条件の管理や責任の所在が不明確になりやすく、労働者の保護が十分に行われなくなるおそれがあります。そのため、二重派遣は職業安定法で原則禁止されており、違反が確認されると罰則の対象になるのです。

業務委託との違い

二重派遣と業務委託の大きな違いは、労働者への指示命令を誰が行うかにあります。業務委託では、発注元は業務の成果を求めるだけで、作業の進め方や日々の業務内容について直接指示することはできません。

一方、派遣契約では、派遣先が労働者に対して業務指示を出します。仮に業務委託と称していながら、実際には発注元が業務の指示を出していると、偽装請負や二重派遣と判断される可能性があり、法律違反となります。契約形態と実態が一致していることが重要です。

準委任との違い

準委任は業務委託と同様に、法律行為ではない事務処理などを委託する契約形態であり、成果ではなく過程が重要視されます。

業務遂行にあたっては、原則として委託先の裁量に任され、発注元が直接指揮命令を出すことはできません。一方、派遣では派遣社員が派遣先の指示に従って業務を行うため、指揮命令の所在が異なります。

出向との違い

二重派遣と出向の違いは、雇用関係と指揮命令のあり方です。出向では、出向元との雇用関係を維持したまま、一定期間出向先で業務に従事します。指示は出向先から受けますが、雇用主はあくまで出向元であり、両者の間で正式な出向契約が結ばれています。

これに対し、派遣も派遣元が雇用主で、派遣先からの指示を受けて働く仕組みです。しかし、派遣先とは別の企業が指示を出す状態になると、二重派遣になり、法令に違反する可能性が出てきます。

二重派遣が発生する理由

二重派遣は意図的に行われる場合もあれば、契約や現場運用のミスによって知らずに発生することもあります。ここでは、どのようなケースが二重派遣に該当するのか、代表的な例をもとに解説していきます。

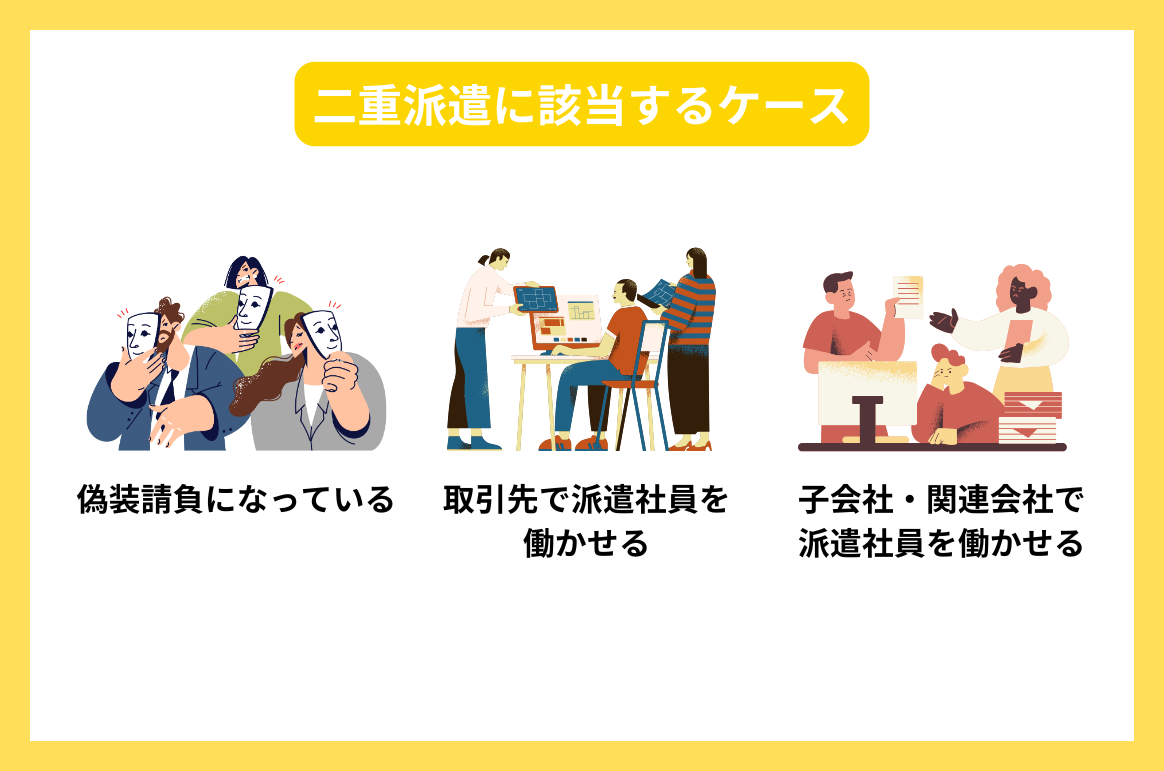

二重派遣に該当するケース

二重派遣に該当するケースは、以下の通りです。

偽装請負になっている

二重派遣と混同されがちな偽装請負は、業務委託などの契約を装いながら、実態は発注元が直接指示をしている違法状態です。業務委託では本来、指揮命令は委託先にあるべきですが、現場で実際に発注元が業務の詳細を指示していると、これは偽装請負と判断されます。

特に、業務請負と称して受託企業のスタッフがさらに別の場所へ派遣されていると、形式と実態の不一致から法違反とされる恐れがあり、企業にとって重大なリスクとなります。

取引先で派遣社員を働かせる

派遣先の企業が、受託業務の一環として派遣社員をさらに別の取引先企業で働かせることは、典型的な二重派遣の例です。

例えば、派遣元A社からB社に派遣された社員が、B社の業務としてC社で実際の業務を行っている場合、A社から直接C社に派遣していないにもかかわらず、C社が指揮命令をしていると二重派遣になります。

このような事例では、労働者本人の保護が不十分となるほか、法的責任が派遣元・派遣先双方に及ぶ可能性もあるため注意が必要です。

子会社・関連会社で派遣社員を働かせる

親会社が派遣契約を結んだ派遣社員を、自社の子会社や関連会社で勤務させるケースも、二重派遣に該当する可能性が高くなります。たとえグループ企業内であっても、派遣契約上明示された勤務先以外で労働者が業務を行い、かつその企業から直接指揮命令を受けていれば、二重派遣と判断される恐れがあります。

派遣先企業がグループ企業内で柔軟に人員配置を行いたいという意図であっても、法的には別法人とみなされるため、明確な契約関係がない限り、その運用は違法となりかねません。グループ間でも契約の厳守が求められます。

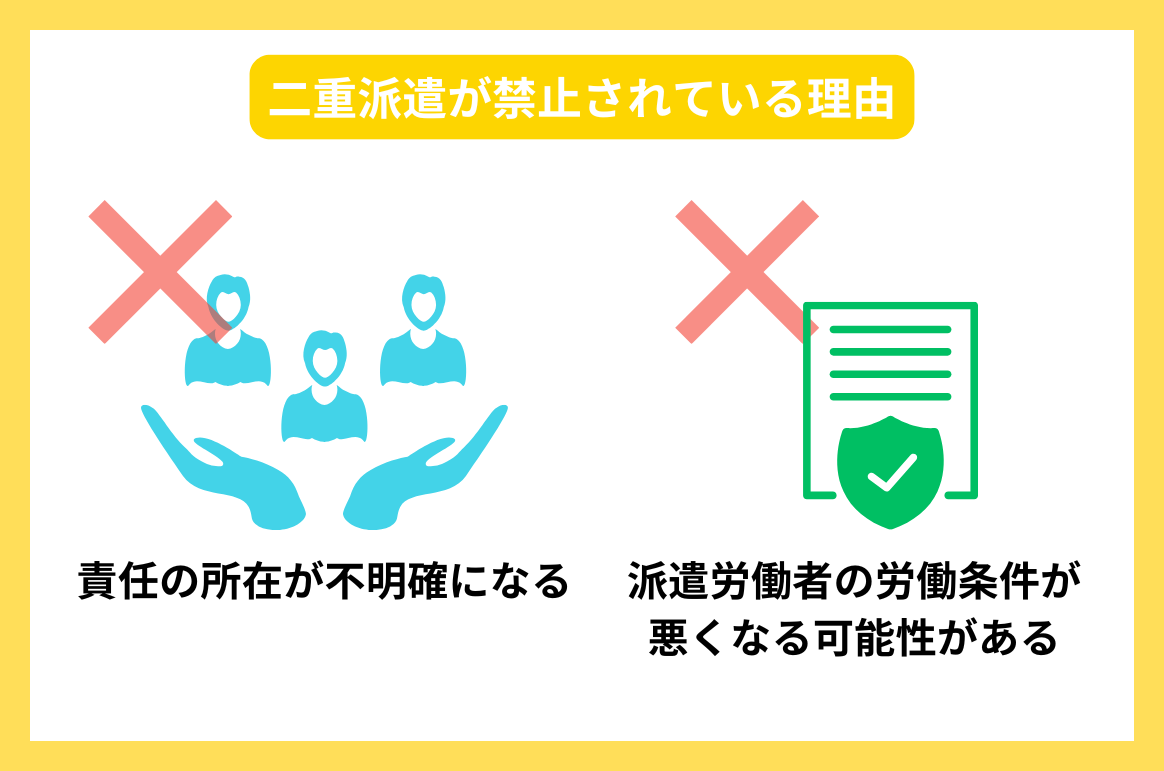

二重派遣が禁止されている理由

ここでは、二重派遣が法律で明確に禁止になっている主な理由を見ていきます。

責任の所在が不明確になる

二重派遣の問題点のひとつは、労働者に対する管理・指導・教育などの責任の所在が不明確になることです。派遣元と実際の勤務先との間に複数の企業が介在することで、「誰が労働時間を管理するのか」「労災が起きたら誰が責任を負うのか」といった重要な労務管理の問題が発生します。

このような状態では、労働者の権利が十分に守られず、企業側も適切な対応が困難になります。

派遣労働者の労働条件が悪くなる可能性がある

二重派遣の状態では、労働者が本来の契約内容と異なる企業で働かされるため、労働条件の管理が不適切になる可能性があります。例えば賃金や労働時間、福利厚生といった基本的な待遇が派遣元の管理から外れ、実質的に誰も適正に保証しない状況が発生します。

また、業務内容が契約と異なっていても、労働者がそれを指摘しにくい構造となり、立場が弱くなるのも問題です。

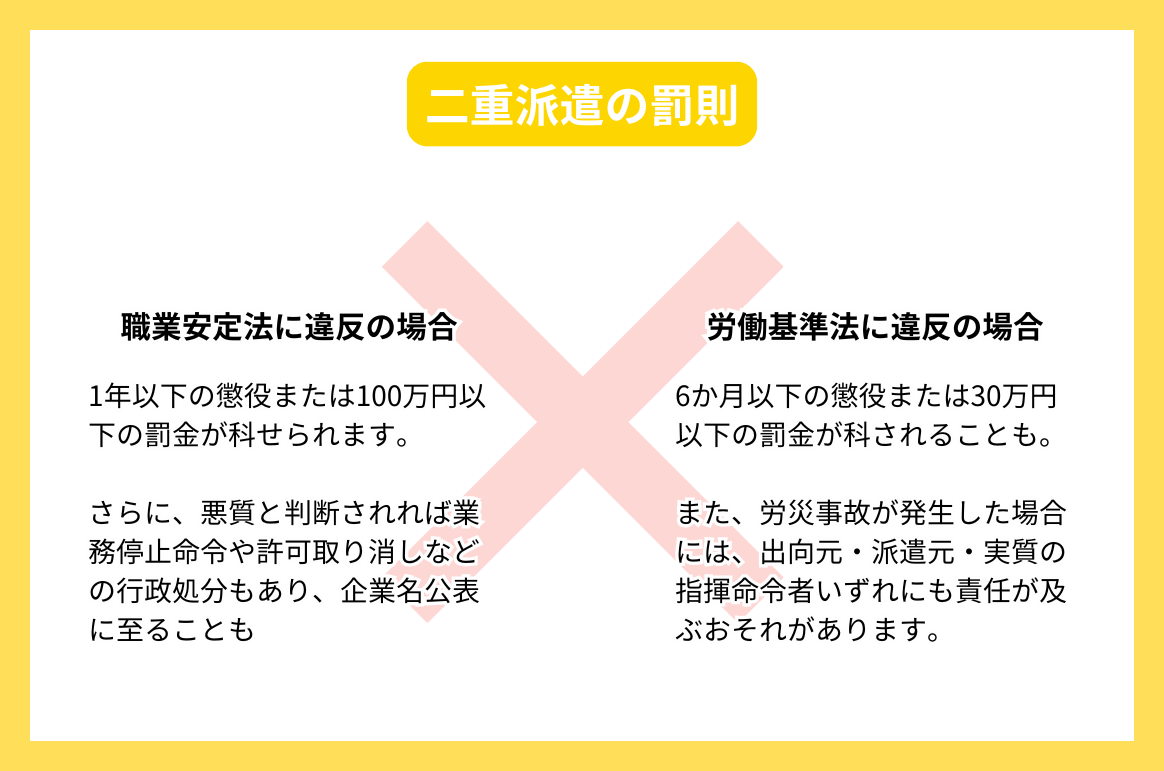

二重派遣の罰則

二重派遣が発覚した場合、派遣元・派遣先ともに重大な法的責任を問われる可能性があります。職業安定法や労働基準法において、具体的にどのような罰則があるのかを確認しましょう。

職業安定法に違反の場合

職業安定法では、労働者供給事業の原則禁止が規定されており、無許可で人を「供給」した場合は、職業安定法第44条に違反し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

違反した企業には、派遣先だけでなく、再派遣を受け入れた企業もしっかり責任が問われ、両者に対して罰則が適用されることがあります。

さらに、悪質と判断されれば業務停止命令や許可取り消しなどの行政処分もあり、企業名公表に至ることも珍しくありません。企業は法令を遵守し、二重派遣のような違法状態を厳格に回避する必要があります。

労働基準法に違反の場合

二重派遣の結果、労働者に過重労働や不適切な労働条件が課されると、労働基準法違反となる可能性があります。例えば、時間外労働の未払い、安全配慮義務の不履行、不適正な指揮命令などがあれば、労働基準法第32条(労働時間)や第89条(就業規則)などに抵触します。

違反があれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることも。また、労災事故が発生した場合には、出向元・派遣元・実質の指揮命令者いずれにも責任が及ぶおそれがあるため、企業間の契約管理と現場運用が一致していることが重要です。

二重派遣の場合誰が罰則されるのか

二重派遣が発覚した場合、原則として派遣元企業が職業安定法違反として罰則を受けますが、派遣先企業や、さらに労働者を受け入れた実質的な勤務先企業にも責任が及ぶことがあります。

実態として誰が指揮命令をしていたか、契約内容と現場運用が一致していたかなどが問われ、違反の程度に応じて行政指導、業務停止命令、刑事罰などが科されるのです。

また、派遣先が不適切な労務管理を行っていた場合、労働基準法違反にも問われるため、派遣を受け入れる側の責任も重大です。契約管理の不備が罰則の引き金となるため、実態に即した適正運用が求められます。

二重派遣にならないための対策

二重派遣を未然に防ぐには、契約や勤務実態を正しく把握し、適切な管理体制を整えることが不可欠です。ここでは、企業として実践すべき具体的な確認ポイントや対策方法を紹介します。

勤務実態・契約内容を確認する

派遣労働が適正に行われているかを判断するには、契約内容と勤務実態を照らし合わせて確認することが重要です。

派遣契約で定めた勤務先、業務内容、指揮命令者が現場で実際に守られているかを定期的に点検し、不一致があれば即座に対応する体制が整っていなければなりません。

また、契約終了後に別の企業で業務を続けさせるなど、契約の枠を超える行為も二重派遣とみなされるリスクがあります。企業間での契約管理を徹底し、勤務実態を定期的に文書化・記録しておくことで、違法な状況に陥ることを防ぐことができます。

指揮命令者を確認する

派遣契約においては、誰が労働者に対して指揮命令を出すのかが非常に重要です。契約上、派遣先企業が指揮命令者である場合、その役割を他社に移したり、複数企業から指示を受けるような状況は二重派遣とみなされる恐れがあります。

現場では、実質的な指揮命令を誰が行っているのかを明確にし、契約内容に基づいて運用されているか確認する必要があります。派遣元は、定期的に派遣社員と面談を行い、勤務実態を把握することで、違法な指揮命令関係が生じていないかをチェックすべきです。

派遣社員へ聞き取りをする

二重派遣を未然に防ぐには、実際に業務に従事している派遣社員への定期的なヒアリングが効果的です。例えば、誰から業務指示を受けているか、業務内容が契約通りであるか、勤務地や勤務先企業が変更されていないかなどを直接確認することで、現場と契約の不一致を早期に発見できます。

また、派遣社員が不安を感じていたり、契約と異なる状況にある場合には、速やかに改善対応を取ることが重要です。派遣元企業が現場との連携を密にし、労働者の声を直接反映させる仕組みを持つことで、法令遵守の実効性が高まります。

まとめ

二重派遣は、労働者保護の観点から法律で明確に禁止されている違法行為です。指揮命令系統や労働条件が不透明になりやすく、派遣元・派遣先の双方に法的リスクが及ぶため、企業は契約と実態の一致を徹底しなければなりません。適正な派遣運用が企業の信頼と労働者の安心につながります。

二重派遣にまつわるよくある質問

Q1. 二重派遣って何ですか?

派遣元(派遣会社)から派遣された社員が、派遣先企業からさらに別の企業へ“再派遣”される行為を指し、これは法律で禁止されています。

Q2. なぜ禁止されているんですか?

- 雇用責任があいまいになり、万が一の事故や賃金の支払いなどで「責任の押し付け合い」が起こるからです。

- 仲介マージンが重なり、派遣社員の給与や労働条件が著しく悪化する恐れがあるためです。

Q3. 罰則はありますか?

はい。

- 職業安定法違反では1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

- 労働基準法違反(中間搾取)では1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

Q4. どんなケースが二重派遣に該当するの?

- 派遣先企業が、派遣社員を関連会社や子会社、あるいは取引先に再派遣させた場合。

- IT業界などで、表面上は請負や準委任契約でも、実質他社の指揮命令下で働かせている場合も該当します。

Q5. 二重派遣を防ぐにはどうしたらいい?

- 契約書に記載の「指揮命令系統」が実際の働き方と合っているか確認する。

- 派遣元が定期的に派遣社員から実態ヒアリングを行う。

- 派遣先とも勤務実態を随時すり合わせる。

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集

合わせて読みたい記事