Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 派遣先均等・均衡方式とは

- 同一労働同一賃金とは

- 労使協定方式との違い

- 基準となる賃金がそれぞれ異なる

- 就業先から派遣会社への情報提供量に差がある

- 派遣先均等・均衡方式のメリット・デメリット

- 派遣元企業

- 派遣先企業

- 派遣社員

- 派遣先企業がするべきこと

- 比較対象になる労働者の選定

- 待遇改善

- 教育制度の整備

- 派遣元企業への情報提供

- 派遣先均等・均衡方式採用後の注意点

- 最低賃金を下回っていないかどうかの確認

- 派遣先企業が方式を選ぶことはできない

- 雇い入れ時の派遣社員への適切な説明

- 待遇変更時には情報提供を必ず行う

- まとめ

- 派遣先均等・均衡方式にまつわるよくある質問

- Q1. 「派遣先均等・均衡方式」とは何ですか?

- Q2. 「同一労働同一賃金」とは具体的にどういうことですか?

- Q3. 派遣先企業は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」を選べますか?

- Q4. 労使協定方式との違いは何ですか?

- Q5. 派遣先企業が制度導入で注意すべき点はありますか?

目次

派遣先均等・均衡方式とは?労使協定方式との違いやメリット・デメリットを解説!

目次

- 派遣先均等・均衡方式とは

- 同一労働同一賃金とは

- 労使協定方式との違い

- 基準となる賃金がそれぞれ異なる

- 就業先から派遣会社への情報提供量に差がある

- 派遣先均等・均衡方式のメリット・デメリット

- 派遣元企業

- 派遣先企業

- 派遣社員

- 派遣先企業がするべきこと

- 比較対象になる労働者の選定

- 待遇改善

- 教育制度の整備

- 派遣元企業への情報提供

- 派遣先均等・均衡方式採用後の注意点

- 最低賃金を下回っていないかどうかの確認

- 派遣先企業が方式を選ぶことはできない

- 雇い入れ時の派遣社員への適切な説明

- 待遇変更時には情報提供を必ず行う

- まとめ

- 派遣先均等・均衡方式にまつわるよくある質問

- Q1. 「派遣先均等・均衡方式」とは何ですか?

- Q2. 「同一労働同一賃金」とは具体的にどういうことですか?

- Q3. 派遣先企業は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」を選べますか?

- Q4. 労使協定方式との違いは何ですか?

- Q5. 派遣先企業が制度導入で注意すべき点はありますか?

派遣社員の待遇改善が求められる中、「派遣先均等・均衡方式」という制度が注目されています。本記事では、派遣先均等・均衡方式の仕組みや労使協定方式との違い、さらにそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。派遣社員の適正な待遇設定に役立つポイントもあわせて紹介します。

派遣先均等・均衡方式とは

派遣先均等・均衡方式とは、派遣社員の賃金や福利厚生などの待遇を、派遣先企業で働く正社員や有期契約社員と比べて、不合理な差がないように設定する仕組みです。

具体的には、仕事内容や責任の重さ、転勤や配置転換の有無といった条件を基に、派遣先企業で同じ業務をする正社員と比較し、派遣社員の待遇を決めます。

この方式では、派遣先企業が自社の比較対象労働者の賃金・手当・賞与・教育訓練などの情報を派遣元企業に提供し、それをもとに派遣元企業が派遣社員の待遇を設定します。そのため、派遣先企業も待遇設定に関わる点が特徴です。

派遣社員は「同じ仕事なら同じ待遇」という公平な処遇を受けられるため、賃金格差の是正に繋がります。

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、仕事内容や責任の重さ、働き方が同じである労働者には、正社員・非正規社員の区別なく同等の待遇を提供すべきという考え方です。日本では「パートタイム・有期雇用労働法」に基づき、企業は不合理な待遇差を禁止されています。

そのため、同じ業務を行っているにもかかわらず正社員より大幅に低い賃金で非正規社員を雇うことは認められません。賃金だけでなく賞与、福利厚生、教育訓練なども対象となり、企業は合理的な説明ができない待遇差を是正する義務を負います。

派遣先均等・均衡方式はこの理念を派遣社員にも適用するものです。

労使協定方式との違い

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式は、どちらも派遣社員の待遇を決める仕組みですが、方法に大きな違いがあります。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

基準となる賃金がそれぞれ異なる

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式では、派遣社員の賃金決定の基準が異なります。派遣先均等・均衡方式は、実際に派遣先で働く正社員などを比較対象とし、直接その待遇に準じた賃金設定が行われます。

一方、労使協定方式は、派遣元企業と労働者代表との間で締結した協定で賃金額を決定する仕組みです。労使協定方式では厚生労働省が定めた職種別の一般労働者賃金データを基準にして最低額が定められるため、派遣先企業の正社員とは無関係に設定される点が特徴です。このため賃金額に差が生じるケースもあります。

就業先から派遣会社への情報提供量に差がある

情報提供の面でも両方式には違いがあります。派遣先均等・均衡方式では、派遣元企業が派遣社員の待遇設定を行うために、派遣先企業が比較対象労働者の賃金や福利厚生などの情報を詳細に提供する必要があります。

一方、労使協定方式の場合は、派遣元企業が独自に賃金を決定するため、派遣先企業からの情報提供は原則不要です。このため、派遣先均等・均衡方式では情報提供の負担が派遣先企業側に発生しやすくなります。派遣先企業としては、この情報提供の準備や手間が運用上の課題となる場合もあるでしょう。

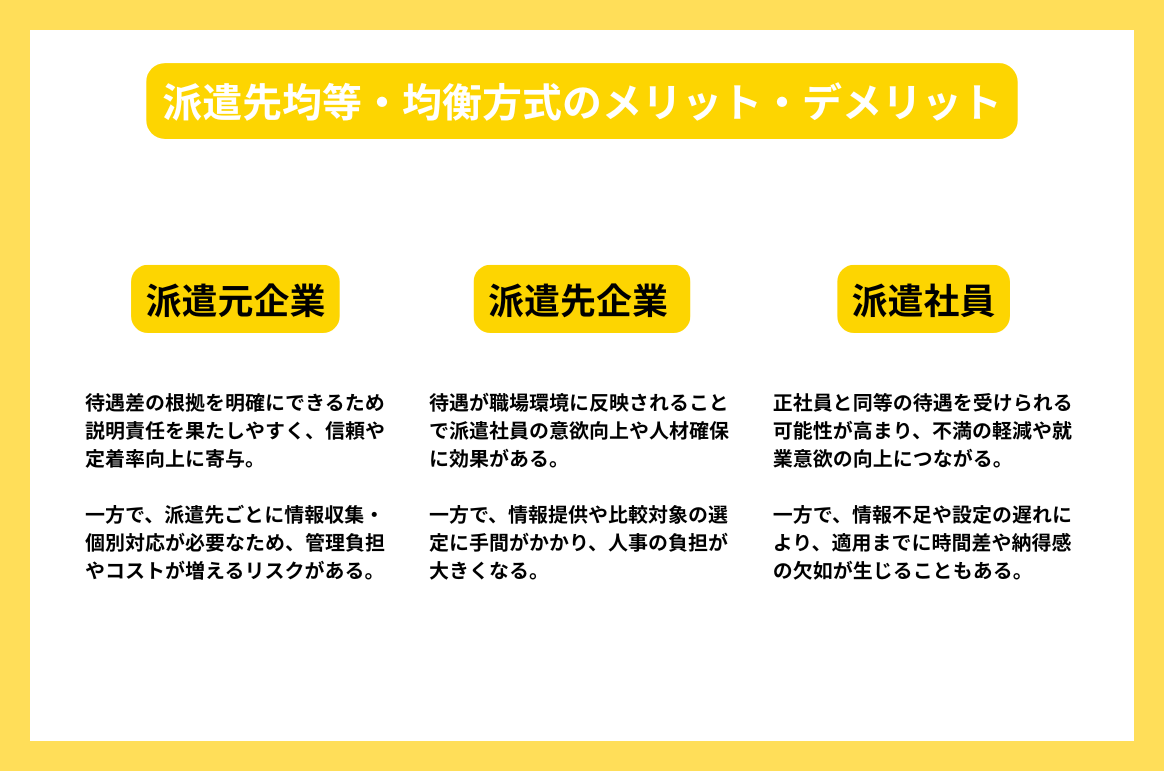

派遣先均等・均衡方式のメリット・デメリット

派遣先均等・均衡方式は、派遣社員の待遇格差解消に有効ですが、導入することで発生するメリットとデメリットは、関係する立場によって異なります。派遣元企業・派遣先企業・派遣社員の三者それぞれに、制度活用の利点と課題があります。

例えば、派遣社員は正社員との待遇差が是正されることでモチベーション向上につながりますが、派遣元企業や派遣先企業は情報管理や対応の負担増といったデメリットも感じやすいです。ここからは、派遣先均等・均衡方式の具体的なメリットとデメリットについて詳しく解説します。

派遣元企業

派遣元企業にとってのメリットは、派遣先企業の待遇情報を活用できるため、派遣社員への説明責任を果たしやすくなる点です。

待遇差の根拠を明確にできることで、派遣社員からの信頼が高まり、結果として定着率や採用力の向上につながります。また、待遇が明確になることでトラブル防止にも役立つ点も利点です。

一方デメリットとしては、派遣先企業ごとに比較対象者の情報を取得し、個別対応で賃金や待遇を決定する必要があるため、管理や調整の手間が大きくなることが挙げられます。

派遣先企業から情報提供を受けられない場合には、待遇設定が遅れるリスクもあるため、各社との連携強化が不可欠です。

さらに待遇内容の違いを派遣社員に説明する際には、個別対応の工数や人的コストが増える可能性もあります。

派遣先企業

派遣先企業にとってのメリットは、自社の労働環境が待遇面で派遣社員にも反映されるため、モチベーションやパフォーマンス向上につながりやすい点です。また、待遇情報を公開することで、良好な職場環境をアピールでき、派遣社員の確保に繋がります。

デメリットは、比較対象となる社員の選定や、賃金・賞与・福利厚生・教育訓練など多岐にわたる情報提供が義務付けられるため、人事部門の作業負担は大きくなる点です。

待遇に納得できない派遣社員が早期退職するリスクや、正社員と同様の業務責任を求めることによるトラブル発生などの注意点もあります。待遇改善に伴うコスト上昇が発生する場合もあり、制度理解と業務フロー整備が重要です。

派遣社員

派遣社員にとっての最大のメリットは、自分と同じ職務を行う正社員などと同等の待遇を受けられる可能性が高まることです。賃金や福利厚生の格差が是正されることで、労働環境への不満が軽減され、長期的な就業意欲にも繋がります。

ただし、派遣先企業からの情報提供が不十分な場合や、待遇設定に時間がかかる場合もあるため、実際に適用されるまでにタイムラグが発生する可能性がデメリットといえるでしょう。また、待遇に関する説明が不十分な場合は納得感が得られない恐れもあります。

派遣先企業がするべきこと

派遣先均等・均衡方式を適正に運用するためには、派遣先企業側の協力が不可欠です。以下より、派遣先企業が具体的に実施すべき4つの行動について解説します。

比較対象になる労働者の選定

派遣先均等・均衡方式を適用する際、派遣先企業は自社の労働者の中から、比較対象となる労働者を適切に選定する必要があります。仕事内容・責任・配置転換の有無などの実態を基準にし、合理的な比較対象者を選ぶことが重要です。

対象者が誤っていると不合理な待遇差の是正ができず、法的リスクも生じるため、業務内容を踏まえた正確な選定作業が必要です。

待遇改善

選定した比較対象者の待遇と派遣社員の待遇に不合理な差がある場合、派遣先企業は待遇改善に取り組まなければなりません。対象となるのは基本給や手当だけでなく、賞与、福利厚生、教育訓練なども含まれます。

待遇改善は単なる形式的な合わせ込みではなく、業務実態や責任範囲を踏まえた合理的な調整が求められます。改善内容は派遣元企業に情報提供し、派遣社員本人にも説明されるため、透明性のある改善プロセスが必要です。

教育制度の整備

派遣社員への教育訓練も待遇の一環とみなされます。派遣先企業は、正社員と比較して合理的な教育訓練機会が確保されているか見直す必要があります。業務に必要な研修への参加機会やキャリアアップ支援などが対象です。

派遣社員だからといって、研修を一切受けられない状況は不合理とされるため、教育制度の整備や研修参加の手配が求められます。教育制度の整備により、派遣社員の業務品質向上や職場定着にも繋がる効果が期待できます。

派遣元企業への情報提供

派遣先企業は、選定した比較対象者の待遇情報を派遣元企業に正確に提供しなければなりません。基本給、賞与、福利厚生、教育訓練などの具体的な内容を提供することで、派遣元企業が待遇設定を適正に行えるよう支援します。

情報提供は法的義務とされており、提供を怠ると不合理な待遇差が放置されるリスクがあります。情報提供の際は、個人情報保護の観点から必要最小限の情報を適切に提供し、双方の連携を密にすることが大切です。

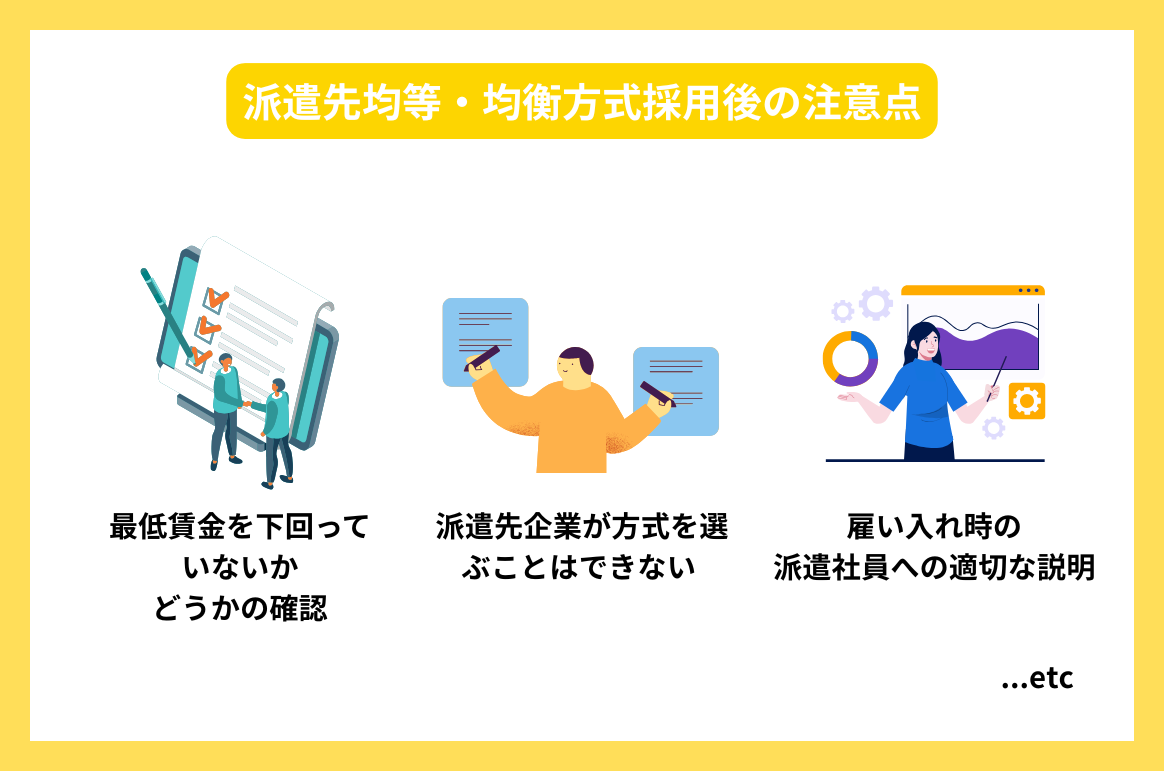

派遣先均等・均衡方式採用後の注意点

派遣先均等・均衡方式を採用した後は、制度を適正に維持運用するための注意点も把握しておく必要があります。待遇が適切かどうかは一度設定すれば終わりではなく、継続的に確認・見直しを行わなければなりません。

制度の趣旨と具体的な注意点を理解し、正しく運用することで、不合理な待遇差防止と法令遵守を両立できます。ここからは、採用後の具体的な注意事項について説明します。

最低賃金を下回っていないかどうかの確認

派遣先均等・均衡方式では、比較対象者との待遇均衡だけでなく、最低賃金を下回らないかの確認も必要です。派遣元企業が待遇設定を行う際、派遣先企業から提供された情報に基づいて設定した結果、万一最低賃金を下回るような賃金となれば法令違反になります。

派遣先企業は、自社の比較対象者の賃金が最低賃金以上であるかを事前に確認し、その上で情報提供することが重要です。最低賃金は毎年改定されるため、最新の法定水準を把握することも欠かせません。

派遣先企業が方式を選ぶことはできない

派遣先企業は、派遣社員の待遇決定方式として「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらを採用するかを選ぶことはできません。方式の選択は派遣元企業の判断に委ねられており、派遣先企業は派遣元が選択した方式に従って対応する必要があります。

派遣元企業が均等・均衡方式を選択した場合は、情報提供義務や待遇改善対応などの責任を果たすことになります。従って、自社で方式の選択権はない点を理解しておくことが大切です。

雇い入れ時の派遣社員への適切な説明

派遣元企業は、派遣社員の雇い入れ時に待遇決定方式や賃金額、福利厚生などについて明確に説明する義務があります。派遣先企業から提供された情報をもとに待遇設定が行われているため、その内容を分かりやすく派遣社員に伝えることが重要です。

不合理な待遇差がないことや、改善措置の内容も適切に説明する必要があります。説明不足は派遣社員の不信感やトラブルにつながる恐れがあるため、派遣元企業と連携して派遣先企業側も説明のサポートを行う姿勢が求められます。

待遇変更時には情報提供を必ず行う

派遣先企業は、自社の比較対象労働者の待遇に変更があった場合、速やかに派遣元企業へ情報提供を行わなければなりません。例えば、賞与支給額や手当支給基準などが変更になった際は、その内容を正確に伝えることで、派遣社員への待遇変更が適切に行えるようになります。

情報提供の遅れは、派遣社員への不適切な待遇維持につながり、法律違反となるリスクもあります。派遣先と派遣元の密な情報共有が法律違反を防ぐ鍵です。

まとめ

派遣先均等・均衡方式は、「同一労働同一賃金」の原則を派遣社員にも適用するための仕組みです。派遣先企業は、自社の正社員などとの待遇差を是正するため、比較対象者の選定や待遇情報の派遣元への提供などが求められます。派遣社員の公平な待遇実現のために、派遣先・派遣元双方の適切な連携を行うことが大切です。

派遣先均等・均衡方式にまつわるよくある質問

Q1. 「派遣先均等・均衡方式」とは何ですか?

派遣社員の賃金や待遇を、派遣先企業の正社員・有期社員と比較し、不合理な差がないように設定する制度です。仕事内容・責任・転勤の有無などを基準に、同等の業務であれば同等の待遇が求められます。

Q2. 「同一労働同一賃金」とは具体的にどういうことですか?

同じ仕事内容・責任であれば、正社員・非正規社員など雇用形態にかかわらず、賃金・賞与・手当・教育訓練などの待遇を平等にするという原則です。派遣社員にもこの考え方が適用されます。

Q3. 派遣先企業は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」を選べますか?

いいえ、方式の選択は派遣元企業が行います。派遣先企業は、派遣元が「派遣先均等・均衡方式」を選んだ場合には、待遇情報の提供など、必要な対応を取る義務があります。

Q4. 労使協定方式との違いは何ですか?

- 派遣先均等・均衡方式は、派遣先企業の比較対象労働者の待遇に基づいて設定します。

- 労使協定方式は、派遣元企業が労働者代表との協定に基づいて待遇を決定します。

前者は情報提供の負担が派遣先に、後者は決定権が派遣元にある点が大きな違いです。

Q5. 派遣先企業が制度導入で注意すべき点はありますか?

- 最低賃金を下回らないかの確認

- 派遣元への情報提供義務の履行

- 派遣社員への適切な説明

- 待遇変更時の迅速な情報共有

まだまだ気になる派遣のコト

注目の求人特集