Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 人材派遣とは

- 人材派遣を利用するメリット

- コスト削減

- 無駄のない労働力の確保

- 期間限定での雇用ができる

- 人材派遣を利用するデメリット

- 人材育成が必要

- 優秀な人材でも定着しずらい

- 会社への帰属性が薄め

- 派遣依頼をする流れ

- 1.派遣社員の就業内容決定

- 2.派遣会社の選定・依頼

- 3.労働者派遣契約の締結・派遣社員の決定

- 4.派遣社員の就業開始

- 派遣依頼をする際のポイント

- 派遣会社によって強い業種が異なる

- 依頼背景はしっかりと伝える

- 適切な派遣料金を設定する

- 派遣依頼は早くする

- 派遣依頼をする際の注意点

- 業務指示は直接行わなければならない

- 有期雇用である

- 依頼できない業務がある

- 契約外の業務はできない

- 派遣社員の選定や指定はできない

- 日雇い派遣・二重派遣は禁止である

- 派遣料金の相場と構造

- まとめ

- 人材派遣にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣社員と直接雇用の社員の違いは何ですか?

- Q2. どのような業務に派遣を利用できますか?

- Q3. 派遣料金はどのように決まりますか?

- Q4. 派遣社員の選考や面接はできますか?

- Q5. 派遣依頼をするのにどのくらい前に申し込むべきですか?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

派遣依頼の流れとは?メリットやデメリットとあわせて料金形態や注意点なども解説!

目次

- 人材派遣とは

- 人材派遣を利用するメリット

- コスト削減

- 無駄のない労働力の確保

- 期間限定での雇用ができる

- 人材派遣を利用するデメリット

- 人材育成が必要

- 優秀な人材でも定着しずらい

- 会社への帰属性が薄め

- 派遣依頼をする流れ

- 1.派遣社員の就業内容決定

- 2.派遣会社の選定・依頼

- 3.労働者派遣契約の締結・派遣社員の決定

- 4.派遣社員の就業開始

- 派遣依頼をする際のポイント

- 派遣会社によって強い業種が異なる

- 依頼背景はしっかりと伝える

- 適切な派遣料金を設定する

- 派遣依頼は早くする

- 派遣依頼をする際の注意点

- 業務指示は直接行わなければならない

- 有期雇用である

- 依頼できない業務がある

- 契約外の業務はできない

- 派遣社員の選定や指定はできない

- 日雇い派遣・二重派遣は禁止である

- 派遣料金の相場と構造

- まとめ

- 人材派遣にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣社員と直接雇用の社員の違いは何ですか?

- Q2. どのような業務に派遣を利用できますか?

- Q3. 派遣料金はどのように決まりますか?

- Q4. 派遣社員の選考や面接はできますか?

- Q5. 派遣依頼をするのにどのくらい前に申し込むべきですか?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

企業が、必要なタイミングで人材を確保できる手段として注目されているのが「人材派遣」です。しかし、派遣依頼の流れや料金の仕組み、契約時の注意点を正しく理解していないと、スムーズな人材活用ができません。本記事では、派遣依頼の基本的な流れをはじめ、利用するメリット・デメリット、料金形態や依頼時の注意点まで詳しく解説します。派遣の仕組みを正しく理解し、最適な人材確保につなげましょう。

人材派遣とは

人材派遣とは、企業が必要な時期・業務に応じて派遣会社から労働者を受け入れる雇用形態です。企業と派遣社員は直接契約を結ばず、あくまで派遣会社が雇用主となります。

企業は派遣会社と「労働者派遣契約」を締結し、派遣会社は自社で雇用している派遣社員を企業に派遣する仕組みです。企業は派遣社員に対して業務指示を行うことができ、必要なスキルや経験を持つ人材を柔軟に確保できます。

一般事務や製造業、IT業務など多様な分野で活用されています。

人材派遣を利用するメリット

人材派遣は、多くの企業にとって柔軟な人材確保の手段として活用されています。人材派遣を利用する具体的なメリットについて「コスト削減」「無駄のない労働力確保」「期間限定雇用」の3つの観点から詳しく見ていきましょう。

コスト削減

人材派遣を利用することで、採用活動や人材育成にかかるコストを抑えることが可能です。求人広告の掲載料、面接にかかる人件費、新入社員研修などの教育費用が不要になるため、企業の負担は大幅に軽減されます。

更に、派遣社員の給与や社会保険料の支払いは派遣会社側が行うため、企業側は毎月の派遣料金を支払うだけで済みます。固定費化しがちな人件費を変動費化できる点も、大きなコストメリットといえるでしょう。

無駄のない労働力の確保

繁忙期のみの人材確保や、一時的な欠員補充など、必要な期間・人数だけを確保できるのも派遣の大きな利点です。正社員のように長期雇用が前提ではないため、余剰人員や人件費の無駄を防ぐことができます。

また、専門スキルや経験を持つ即戦力人材を選定できるため、業務の即日稼働も可能になります。状況に応じた柔軟な人材確保ができる点は、大きな魅力です。

期間限定での雇用ができる

派遣は、正社員のような長期雇用義務がないため、業務終了後には契約を終了でき、必要な期間だけ人材を活用できます。そのため、育休・産休代替や、イベント対応などでも利用されています。

短期的な雇用需要に対して、柔軟に対応できる点が大きな特徴です。短期間での業務対応や、特定プロジェクト向けに人材を確保したい場合に、派遣は最適です。

人材派遣を利用するデメリット

人材派遣は利便性の高い人材確保手段ですが、注意すべき課題も存在します。ここからは、人材派遣を活用する際に企業が直面する代表的なデメリットを3つに分けて詳しく解説します。

人材育成が必要

派遣社員は即戦力として期待できますが、企業独自の業務フローやルールには不慣れな場合も多く、現場での教育やサポートが必要になるケースがあります。

派遣期間が限られるため、長期的な人材育成は難しいですが、業務開始直後の研修やOJTは企業側で行わなければなりません。教育体制が整っていないと派遣社員のパフォーマンスを十分に引き出せないリスクがあります。

優秀な人材でも定着しずらい

優秀な派遣社員を受け入れたとしても、契約期間終了後には離職する可能性が高いため、人材の定着は見込みにくいです。業務に慣れた頃に契約終了となるケースも多く、ノウハウの蓄積が進みにくい点がデメリットといえます。

また、派遣社員の転職意識が高い場合もあり、長期的な戦力としては期待しづらいといえるでしょう。

会社への帰属性が薄め

派遣社員は派遣会社に所属しているため、受け入れ先企業への帰属意識は低めです。正社員や契約社員と比べて「自社の一員」という意識が生まれにくく、業務への責任感やモチベーションに差が出るケースもあります。

業務指示はできるものの、指導や評価によるモチベーション管理は難しく、企業側のマネジメント力が問われます。

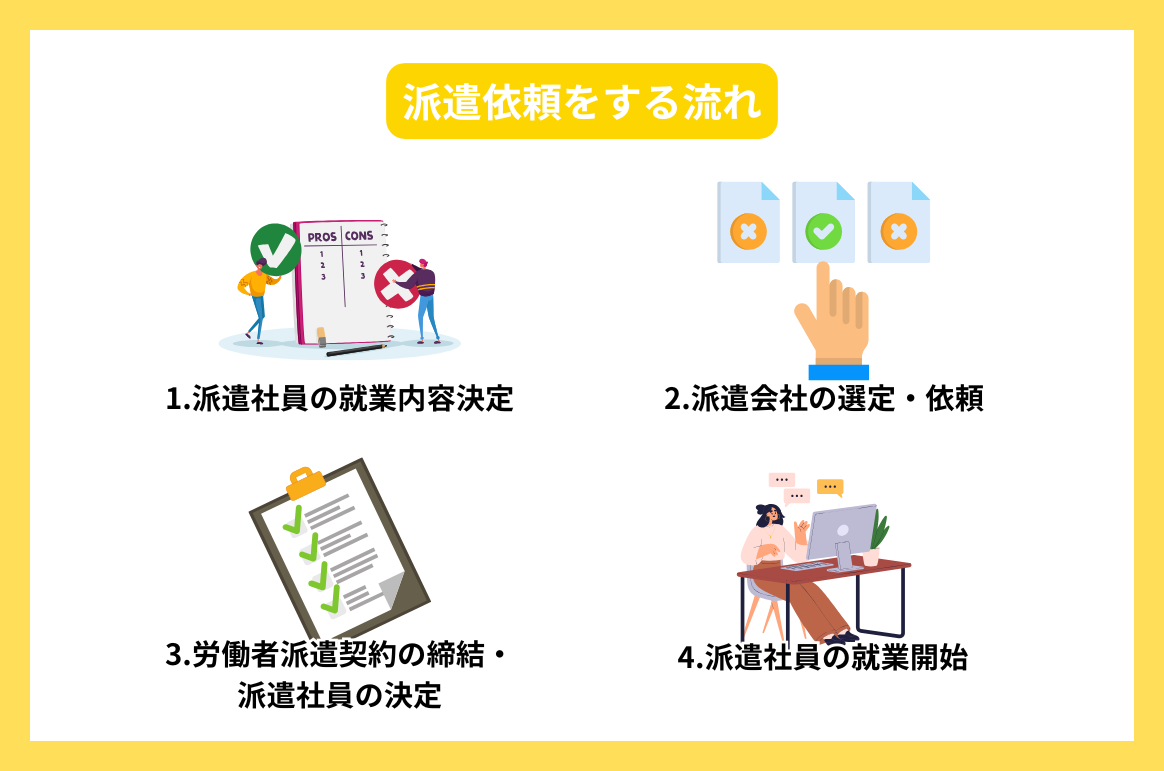

派遣依頼をする流れ

人材派遣をスムーズに活用するためには、派遣依頼から就業開始までの基本的な流れを理解しておくことが重要です。依頼内容の整理や派遣会社選び、契約締結後の受け入れ準備まで、一つひとつのステップを適切に進めることで、希望する人材を確実に確保できます。

以下より、実際に派遣社員を受け入れるまでの具体的な流れを4つのステップに分けて、わかりやすく解説していきます。

1.派遣社員の就業内容決定

まず、自社で必要とする業務内容や必要スキル、就業期間などを明確にします。派遣で対応可能な業務かどうかも確認しておくことが重要です。求める人材像を具体化しておくことで、適切な派遣会社選びやスムーズな派遣依頼につながります。

2.派遣会社の選定・依頼

次に、業務内容に適した派遣会社を選びます。派遣会社には取り扱い職種や得意分野が異なるため、事前の調査が重要です。選定後、業務内容や必要人員数、期間などを伝え、派遣依頼を行います。

3.労働者派遣契約の締結・派遣社員の決定

続いて、派遣会社と労働者派遣契約の締結です。契約書には派遣料金、契約期間、業務範囲などを明記します。契約締結後、派遣会社は要件に合う派遣社員を選定し、紹介してきます。

4.派遣社員の就業開始

派遣社員の受け入れ準備が整えば、就業開始となります。企業側は業務内容やルールを説明し、必要に応じてOJT等を実施します。実際の業務指示は企業側が直接行い、派遣会社は定期的にフォローや管理を行う流れです。

派遣依頼をする際のポイント

派遣社員を依頼する際は、単に条件を伝えるだけでは十分とは言えません。派遣会社の選び方や依頼時の伝え方次第で、紹介される人材の質や適合度が大きく変わります。適切な人材を確保するためには、依頼内容や料金設定などにも工夫が必要です。

派遣会社によって強い業種が異なる

派遣会社ごとに得意とする業種や職種が異なります。事務職に強い会社、製造業中心の会社、IT専門の会社などがあります。

自社が依頼したい業務に対応できる派遣会社を選ぶことが、スムーズな人材確保の鍵です。公式サイトや営業担当者への確認など、事前の情報収集が重要です。

依頼背景はしっかりと伝える

派遣会社に依頼する際は、業務内容だけでなく「なぜ派遣社員が必要なのか」という依頼背景も具体的に伝えることが大切です。

繁忙期対応、欠員補充、プロジェクト要員など目的を明確にすることで、派遣会社側も適切な人材提案ができます。背景説明が不足すると、ミスマッチが起こるリスクがあります。

適切な派遣料金を設定する

派遣料金は、業務内容や求めるスキルによって相場が異なります。過度な低価格依頼では優秀な人材を確保できない恐れがあります。相場や他社事例を参考にしつつ、適切な料金設定を行いましょう。

また、派遣料金は「派遣社員の給与」「社会保険料」「派遣会社のマージン」で構成されている点も理解しておくことが重要です。

派遣依頼は早くする

急な依頼では、希望条件に合う人材確保が難しい場合があります。派遣社員は事前準備や募集期間が必要なことも多いため、できるだけ早めに派遣依頼を行いましょう。

特に、繁忙期や人気職種では人材が取り合いになるケースもあるため、早期の依頼がスムーズな受け入れにつながります。

派遣依頼をする際の注意点

人材派遣は便利な制度ですが、利用にあたっては法律上の制限や運用上のルールが多く存在します。適切な手順を守らないと、違法契約やトラブルにつながる恐れもあります。特に業務範囲や契約形態に関する誤解が多いため、事前に正しい知識を持つことが重要です。

業務指示は直接行わなければならない

派遣社員に対する業務指示は、必ず受け入れ企業が直接行わなければなりません。派遣会社が間に入って業務指示を出すことは原則禁止です。そのため、企業側は派遣社員に対して業務内容、作業手順、勤務時間などの指示を自社内で行います。

指示を怠ると業務遂行がスムーズに進まなくなるだけでなく、法的責任も問われる場合があります。派遣社員を受け入れる際は、現場の管理体制を整えておくことが大切です。

有期雇用である

派遣社員は原則として有期雇用のため、契約期間が終了すると労働契約は自然終了します。契約更新をしなければ、基本的に同じ人材を継続して使用することはできません。人材の入れ替わりが発生することを前提に、業務設計や人材配置を考えることが必要です。

また、長期的な業務や継続的なノウハウ蓄積が必要な業務では、派遣は適さない場合があります。必要に応じて、正社員や契約社員との併用も検討するのがよいでしょう。

依頼できない業務がある

労働者派遣法では、建設業務や港湾運送業務、警備業務など一部の業務は、派遣契約で依頼することが禁止されています。こうした禁止業務を知らずに依頼してしまうと法令違反となり、罰則の対象になる場合もあります。

派遣を依頼する前に、自社の業務が派遣可能業務に該当するかどうかを事前に確認することが必要です。派遣会社の担当者にも相談しながら判断しましょう。

契約外の業務はできない

派遣社員に契約書に明記された業務以外の仕事を任せることは禁止されています。例えば、一般事務業務として派遣された人材に営業活動をさせるといった行為は、契約違反となります。

契約外の業務を指示した場合、労働者派遣法違反となる可能性があるため、注意が必要です。業務範囲を変更したい場合は、派遣会社と相談のうえ、労働者派遣契約の再締結など適切な手続きを行う必要があります。

派遣社員の選定や指定はできない

企業側が特定の派遣社員を指名したり、面接して人材選定することは法律で禁止されています。

あくまで派遣会社が選定した人材を受け入れる形となるため、自社で人材選びができない点は、把握しておくことが大切です。ミスマッチ防止のために、依頼条件を細かく伝えるようにしましょう。

日雇い派遣・二重派遣は禁止である

日雇い派遣は原則として法律で禁止されています。例外的に特定業務や一定条件下で認められるケースもありますが、一般業務では日雇い派遣は行えません。また、二重派遣(派遣社員を他社に再派遣する行為)も違法行為です。

これらは禁止行為として法的罰則の対象にもなるため、十分に注意して運用しなければなりません。派遣利用の際は、派遣会社との契約や運用ルールの確認を徹底し、法令遵守のもと適切な利用を行うようにして下さい。

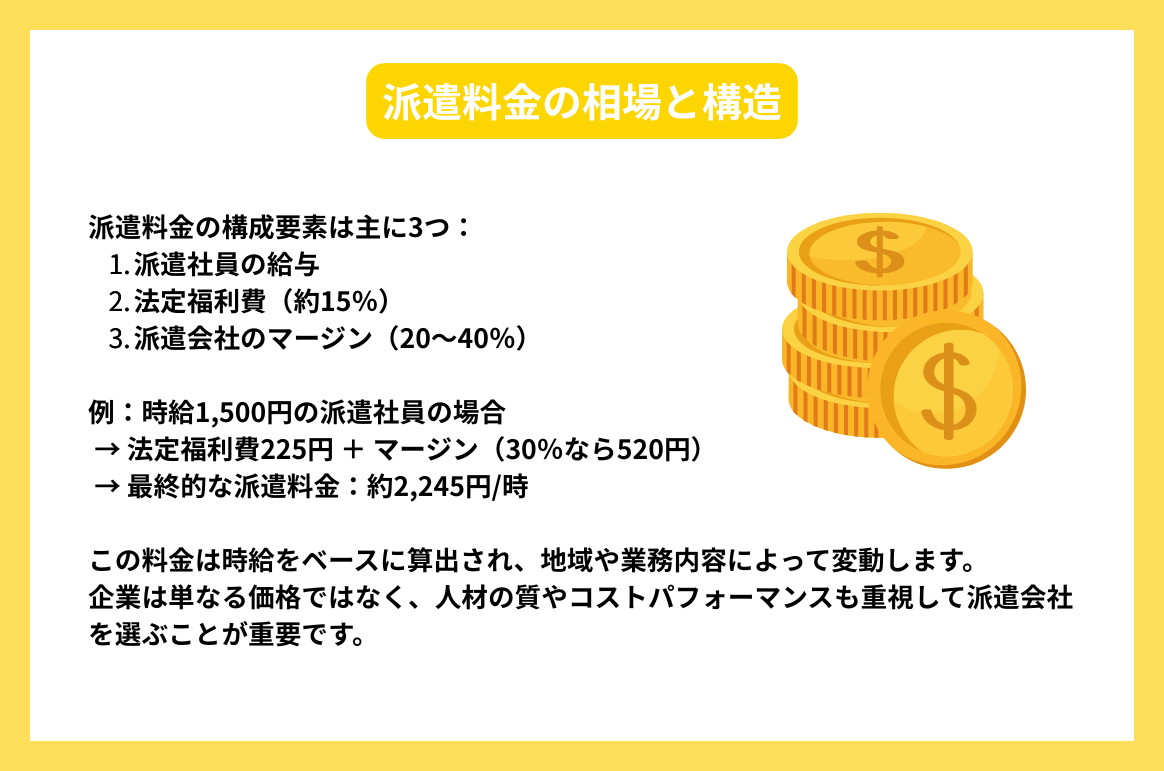

派遣料金の相場と構造

派遣料金は「派遣社員の給与」「法定福利費」「派遣会社のマージン」の3つで構成されています。例えば派遣社員の時給が1,500円の場合、そこに約15%の法定福利費(約225円)が加算されます。さらに、派遣会社のマージン(一般的に20~40%)が上乗せに。

仮にマージン率30%とすると、給与+法定福利費の合計(1,725円)の30%である約520円が加算され、最終的な派遣料金は1時間あたり約2,245円となります。

このように、派遣料金は派遣社員の時給がベースとなり、法定福利費とマージンを加えた合計額が企業側に請求される仕組みです。派遣社員の時給は、地域や依頼内容、契約期間によっても変動します。

企業は、この料金構造を理解した上で、単なる価格だけでなくコストパフォーマンスの観点から適切な派遣会社選びを行うことが重要です。料金の安さだけを重視すると、人材の質に影響する恐れもあります。

まとめ

人材派遣は、採用コスト削減や柔軟な人員確保を実現できる有効な手段です。特に短期的な人材需要や専門スキルを持つ人材の確保に向いています。一方で、有期雇用であることや帰属意識の薄さといったデメリットも存在し、注意点を押さえて活用することが重要です。派遣会社の選定や契約内容の確認、法令遵守を徹底し、適切な人材活用につなげましょう。

人材派遣にまつわるよくある質問

Q1. 派遣社員と直接雇用の社員の違いは何ですか?

派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結んだ上で、派遣先企業で働く仕組みです。給与の支払いや社会保険の管理は派遣会社が行い、業務指示は派遣先企業が担当します。一方、直接雇用の社員は派遣先企業と雇用契約を結びます。

Q2. どのような業務に派遣を利用できますか?

一般事務・軽作業・製造・IT・受付など多岐にわたります。ただし、建設業務・港湾作業・警備業務など、一部の業務は派遣禁止です。事前に派遣会社と確認することをおすすめします。

Q3. 派遣料金はどのように決まりますか?

派遣料金は「派遣社員の時給」+「法定福利費(約15%)」+「派遣会社のマージン(約20〜40%)」で構成されます。依頼する業務の難易度や地域により変動します。

Q4. 派遣社員の選考や面接はできますか?

原則できません。派遣法で「特定の人を選ぶ行為」は禁止されています。希望条件を詳しく伝え、派遣会社に適切な人材を選定してもらう必要があります。

Q5. 派遣依頼をするのにどのくらい前に申し込むべきですか?

少なくとも1〜2週間前には依頼するのが理想です。人気職種や繁忙期は人材の確保が難しくなるため、早めの相談・依頼がスムーズな人材確保に繋がります。

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集