Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 派遣先責任者とは

- 派遣先責任者と指揮命令者の違い

- 派遣先責任者の選任方法

- 選任要件

- 派遣先責任者講習

- 派遣先責任者の必要人数

- 選任時の注意するポイント

- 派遣先責任者の役割

- 1.指揮命令者・関係者などに労働者派遣契約や契約内容の周知

- 2.派遣社員の受入れ期間に関する管理

- 3.衡待遇確保に関する管理

- 4.派遣台帳管理

- 5.派遣社員からの苦情対応

- 6.安全衛生に関する管理

- 7.派遣元との連絡調整

- 8.教育訓練への協力

- 派遣先責任者が気を付けるべきポイント

- 二重派遣

- 個人情報保護

- 派遣禁止業務をさせない

- 労働環境の整備

- まとめ

- 派遣先責任者にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣先責任者は正社員じゃなくてもよい?

- Q2. 役員を派遣先責任者に選任できる?

- Q3. 派遣先苦情申出先との違いは?

- Q4. 派遣先責任者に選任できる人が不在の場合はどうなる?

- Q5. 派遣先責任者は兼任できる?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

派遣先責任者の役割とは?選任基準や気を付けるべきポイントとあわせてよくある質問も解説!

目次

- 派遣先責任者とは

- 派遣先責任者と指揮命令者の違い

- 派遣先責任者の選任方法

- 選任要件

- 派遣先責任者講習

- 派遣先責任者の必要人数

- 選任時の注意するポイント

- 派遣先責任者の役割

- 1.指揮命令者・関係者などに労働者派遣契約や契約内容の周知

- 2.派遣社員の受入れ期間に関する管理

- 3.衡待遇確保に関する管理

- 4.派遣台帳管理

- 5.派遣社員からの苦情対応

- 6.安全衛生に関する管理

- 7.派遣元との連絡調整

- 8.教育訓練への協力

- 派遣先責任者が気を付けるべきポイント

- 二重派遣

- 個人情報保護

- 派遣禁止業務をさせない

- 労働環境の整備

- まとめ

- 派遣先責任者にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣先責任者は正社員じゃなくてもよい?

- Q2. 役員を派遣先責任者に選任できる?

- Q3. 派遣先苦情申出先との違いは?

- Q4. 派遣先責任者に選任できる人が不在の場合はどうなる?

- Q5. 派遣先責任者は兼任できる?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

労働者派遣を受け入れる企業にとって、派遣社員が安心して働ける環境を整備することは法令遵守だけでなく企業の信頼性にも直結します。その中心となるのが「派遣先責任者」です。本記事では、その派遣先責任者の基本的な役割や選任基準、注意すべきポイントを詳しく解説するとともに、実務でよくある質問なども紹介していきます。

派遣先責任者とは

派遣先責任者は、労働者派遣法によって派遣社員を受け入れる事業所に必ず置かなければならない重要な役割です(ただし派遣先が雇用する社員および派遣スタッフの人数が5人以下の場合は選任不要)。派遣元との契約内容を正しく把握し、就業条件や受け入れ期間、安全衛生、苦情対応など多方面の管理を統括します。

派遣社員が安心して働ける職場環境を維持するだけでなく、派遣先企業全体の法令遵守や信頼性にも直結するポジションです。日々の業務指示を行う「指揮命令者」と混同されがちですが、責任者は現場全体を調整するマネジメント役として位置づけられます。

派遣先責任者と指揮命令者の違い

派遣先責任者と指揮命令者は、しばしば混同されますが、役割は明確に異なります。派遣先責任者は、契約管理や労務環境の整備など法的責任を負い、派遣元との連携窓口として職場全体を統括する役割です。

一方、指揮命令者は日常業務の進捗管理や作業指示を担い、現場で派遣社員を直接指導します。両者を兼任することは可能ですが、職務を明確に分けておかないと、契約違反や指示系統の混乱などトラブルを引き起こす恐れがあります。

そのため、企業はそれぞれの役割を整理し、派遣社員にも分かりやすく周知することが大切です。

派遣先責任者の選任方法

派遣先責任者を選ぶ際は、労働者派遣法に定められた要件を満たす人材を事業所ごとに1名以上配置することが義務です。複数拠点を持つ企業では、拠点ごとに選任する必要があります。

派遣社員の労働条件や、受け入れ体制を統括できる管理監督者であること、派遣法や労働基準法などの知識を持つことが求められます。経験が不足している場合でも、厚生労働省認定の講習を受講することで条件を補うことが可能です。

役職や肩書きだけで形式的に選ぶのではなく、現場を理解し迅速に判断できる人物を選ぶことが、安定した派遣受け入れの第一歩となります。

選任要件

派遣先責任者になるために必要な資格はありませんが、派遣社員の労務環境を適切に管理できる立場にあることが前提です。管理監督者として労働条件を把握し、法令に沿った運用を行う知識が必要とされます。

また、派遣法や労働基準法、安全衛生関連法に通じていることが望ましく、実務経験が不足している場合は、派遣先責任者講習を受講することで要件を満たせます。選任後も最新の法改正や制度に対応できるよう、継続的な学習や情報収集が重要です。

派遣先責任者講習

派遣先責任者講習は、派遣社員を受け入れる企業が法令を遵守し安全な職場環境を整えるために、厚生労働省の指針に基づいて実施される研修です。

派遣先責任者として選任されるために必要な知識を学ぶことができ、内容は労働者派遣法の基礎、契約締結時の注意点、受け入れ期間の管理方法など多岐にわたります。

5時間以上のカリキュラムで最新の法改正や実務事例を学ぶため、初めて派遣社員を受け入れる企業や責任者経験が浅い担当者にとって実践的な知識を身につける絶好の機会となります。

修了すると派遣先責任者としての要件を満たした証明となり、派遣社員が安心して働ける環境づくりと企業のコンプライアンス強化に役立つ重要なステップです。

派遣先責任者の必要人数

派遣先責任者は、事業所ごとに少なくとも1名を選任することが労働者派遣法で義務づけられています。複数の派遣社員を受け入れる大規模事業所や24時間稼働する職場では、責任者が不在となる時間帯をなくすために、複数名を配置することが望まれます。

シフト制や夜勤がある場合は、交代制で常に責任者が対応できる体制を整えなければなりません。適切な人数を確保することで、労働条件の管理や緊急時の対応が円滑になり、派遣社員の安心と企業の法令遵守を確実に守ることができます。

選任時の注意するポイント

肩書や役職名だけで選ぶのではなく、現場の状況を理解し、派遣社員や派遣元との連絡調整を円滑に行える人物を選ぶことが大切です。多忙な業務と兼任させる場合は、派遣関連業務が疎かにならないよう、負荷分散や補佐体制を整える必要があります。

また、派遣社員から信頼を得られるコミュニケーション力や、法改正に対応する学習意欲も重要なポイントです。選任後は定期的な研修や情報共有を通じ、知識を更新し続ける姿勢が求められます。

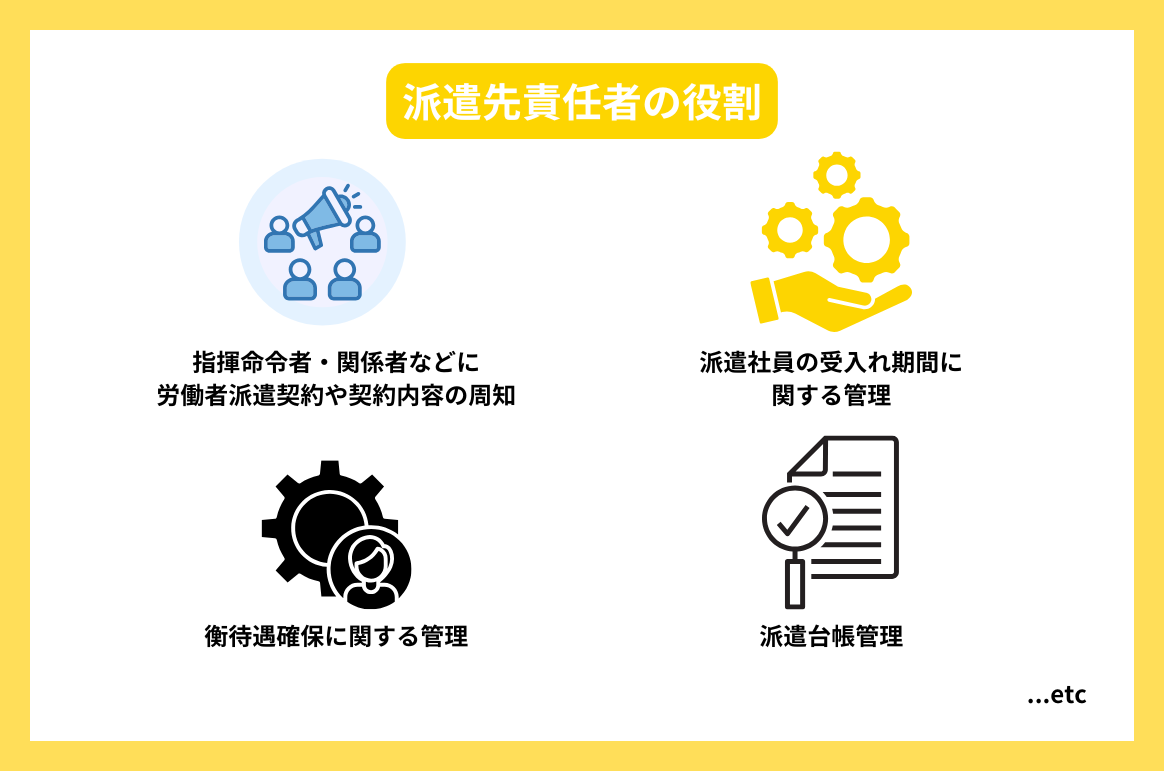

派遣先責任者の役割

派遣先責任者は、派遣社員を受け入れる際に、法令を守りながら安定した職場環境を維持するため、契約内容の周知から安全衛生まで、多方面の業務を担います。

派遣元との契約が適切に履行されるよう、全体を統括するだけでなく、派遣社員が働きやすい環境を整える調整役でもあります。以下では、その具体的な8つの主要な役割を順に解説します。

1.指揮命令者・関係者などに労働者派遣契約や契約内容の周知

派遣元と結んだ契約内容を正確に社内へ伝えることは、トラブルを防ぐ基本です。受け入れ期間、業務範囲、就業条件などを指揮命令者や関係部署に共有し、誰がどこまで指示できるかを明確化します。

これが不十分だと、派遣社員に契約外の業務をさせてしまうリスクが高まり、法令違反や労務問題を引き起こしかねません。派遣先責任者は定期的に打ち合わせを行い、契約内容が現場で確実に理解されているかを確認する必要があります。

2.派遣社員の受入れ期間に関する管理

労働者派遣法では、同一部署での派遣受け入れは原則3年が上限と定められています。派遣先責任者は、開始日や契約更新の状況を把握し、期間を超過しないよう管理しなければなりません。

上限を超えると直接雇用義務が発生する可能性があり、企業に大きな影響を与えます。契約更新の度に派遣元と連携し、配置転換や直接雇用への切り替えを検討するなど計画的に対応することが求められます。

3.衡待遇確保に関する管理

同一労働同一賃金の原則を踏まえ、派遣社員と正社員との間で不合理な待遇差がないか確認することも重要です。派遣先責任者は職務内容や責任の程度を比較し、賃金・手当・福利厚生などが適正か点検します。

不合理な差を放置すると、労働トラブルや企業イメージの低下を招く恐れがあります。派遣元と情報を共有し、必要に応じて改善策を講じる姿勢が大切です。

4.派遣台帳管理

派遣元から交付される派遣台帳には、契約内容や派遣社員の基本情報が記載されています。派遣先責任者はこの台帳を正確に保管し、更新や変更があれば迅速に反映させる義務があります。

台帳は、行政からの調査や万一のトラブル発生時に証拠として機能するため、記載漏れや更新遅れは、法令違反となる可能性が。定期的な点検と記録管理を徹底することが求められます。

5.派遣社員からの苦情対応

労働条件や職場環境に関する苦情が寄せられた際、派遣先責任者は迅速かつ公正に対応する必要があります。派遣元と連携して事実確認を行い、改善策を講じることはもちろん、再発防止のために記録を残すことも重要です。相談窓口の整備や定期面談など、派遣社員が安心して意見を伝えられる体制をつくることで、職場全体の信頼性を高められます。

6.安全衛生に関する管理

派遣社員の安全を守るため、職場のリスク評価や必要な安全教育、防護具の提供などを実施します。労働安全衛生法や派遣法に基づき、派遣元と連携して健康診断や緊急時対応も整備しなければなりません。

万一、事故が発生した場合は迅速な報告と原因究明、再発防止策の策定を行い、派遣社員が安心して働ける環境を維持します。

7.派遣元との連絡調整

派遣先責任者は、契約条件の変更やトラブル対応、勤務状況の報告などについて、派遣元と常に緊密に連絡を取る役割を担います。情報共有が滞れば、労働条件の不一致や問題解決の遅れが生じ、双方に不利益が及びます。

定期的なミーティングやメール・電話を通じ、信頼関係を維持することが重要です。

8.教育訓練への協力

派遣元が実施する教育訓練を円滑に進めるためには、派遣先の協力が欠かせません。派遣先責任者は、研修に必要な時間を確保し、職場環境や設備を提供します。

教育訓練は、派遣社員のスキル向上とモチベーション維持につながり、派遣先企業にとっても生産性向上の効果があります。派遣元と計画を共有し、就業時間内での受講やOJT支援など柔軟な対応が望まれます。

派遣先責任者が気を付けるべきポイント

派遣先責任者は、法令を守るだけではなく、派遣社員が安心して働ける職場を維持するために多面的な配慮が求められます。契約通りの業務運営を守るのはもちろん、労働環境の改善や個人情報保護など、社会的責任を果たす観点も重要です。

以下では特に注意すべき4つのポイントを紹介します。これらを理解し実践することで、トラブル防止や企業の信頼性向上につながります。

二重派遣

二重派遣とは、派遣元がさらに別の会社へ派遣社員を出すこと、または派遣先が別企業へ再派遣することを指し、労働者派遣法で禁止されています。派遣先責任者は契約内容と就業実態を常に確認し、二重派遣が発生しないよう管理しなければなりません。

派遣社員が別部署や別会社で働く形になれば違法状態となり、行政処分や罰則の対象になる可能性があります。派遣元との連携を密にし、業務範囲の変更があった場合には必ず契約を見直すことが重要です。

個人情報保護

派遣社員の住所・連絡先・給与情報などは、個人情報保護法により厳重な管理が求められます。派遣先責任者はこれらの情報を業務上必要な範囲に限定し、外部流出や目的外利用を防ぐ体制を整備することが欠かせません。

情報管理が不十分だと漏えい事故や不正利用が発生し、企業の信用失墜や法的責任を問われるリスクがあります。アクセス権限の設定や定期的な教育を通じて、全社員に個人情報保護の重要性を周知することが重要です。

派遣禁止業務をさせない

労働者派遣法では、港湾運送や建設作業、医療行為など一部の業務において、派遣労働は禁止されています。そのため、派遣先責任者は、派遣社員が従事する業務内容を常に把握し、禁止業務が含まれていないかを確認する義務があります。

現場での業務内容が、契約から逸脱していないか定期的にチェックし、もし不適切な作業が発生した場合は速やかに派遣元と協議した後、業務内容を修正しなければなりません。違反すれば、企業に行政指導や罰則が科される恐れがあります。

労働環境の整備

派遣社員が安心して働ける環境作りは、派遣先責任者にとって重要な役割です。長時間労働やハラスメントを防ぐための職場ルールを整え、健康管理やメンタルヘルス対策を推進することが求められます。

更に、快適な作業スペースや必要な設備を整えることで、生産性向上と離職防止に繋がります。定期的な面談やアンケートを活用して職場の課題を把握し、改善策を講じることが企業の信頼確保と派遣社員の定着率向上に直結するのです。

まとめ

派遣先責任者は、派遣社員の受け入れにおいて法令遵守と職場環境の両面から重要な役割を果たす存在です。契約内容の周知や受け入れ期間の管理、安全衛生対策、苦情対応など多岐にわたる業務を統括し、派遣元との円滑な連携を保ちながら、派遣社員が安心して働ける環境を整備します。派遣制度を健全に活用するためには、派遣先責任者が中心となって体制を支え、常に改善を重ねていく姿勢が欠かせません。

派遣先責任者にまつわるよくある質問

Q1. 派遣先責任者は正社員じゃなくてもよい?

派遣先責任者は正社員に限らず、契約社員や嘱託社員でも要件を満たせば選任可能です。重要なのは雇用形態ではなく、管理監督者として派遣社員の労働条件を適切に管理できる立場と知識を有していることです。派遣社員が安心して働ける環境を整える責任を果たせる人物であれば、雇用形態に制限はありません。

Q2. 役員を派遣先責任者に選任できる?

役員であっても、現場の状況を把握し派遣元との連絡調整や労務管理を日常的に行える体制が整っていれば選任は可能です。ただし、役員が他業務で多忙な場合、現場への迅速な対応が難しくなる恐れがあります。兼任する場合は、派遣社員への対応や安全衛生管理を怠らないよう補佐役を設けるなど、実務をカバーできる体制を整えることが必要です。

Q3. 派遣先苦情申出先との違いは?

「派遣先苦情申出先」は派遣社員からの苦情を直接受け付ける窓口であり、派遣先責任者とは役割が異なります。苦情申出先はあくまで受付窓口で、派遣元への連絡や具体的な改善策の実施は、派遣先責任者が統括します。

Q4. 派遣先責任者に選任できる人が不在の場合はどうなる?

要件を満たす人材が不在のまま、派遣社員を受け入れることは認められません。派遣先責任者を置けない場合、派遣契約自体が締結できず、行政指導や契約停止のリスクがあります。必要に応じて外部から人材を採用する、あるいは社内の候補者に講習を受講させるなど、

早急な対応が必要です。

Q5. 派遣先責任者は兼任できる?

派遣先責任者は、他の職務と兼任することが可能です。ただし、兼任する場合は派遣関連業務がおろそかにならないよう業務量の調整や補佐体制を整えることが求められます。現場の管理監督や派遣元との連絡が滞ると法令違反や労働トラブルの原因となるため、担当業務の優先順位を明確にし、十分な時間とリソースを確保できる体制を構築することが重要です。

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集