Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 労災保険の基本を理解しよう

- 労災保険とは?対象と目的

- 業務災害と通勤災害の違い

- 派遣社員にも労災保険が適用される理由

- 正社員と派遣社員で異なる扱い

- 労災保険の給付内容と支給条件

- 派遣社員の労災はどちらの保険が使われる?派遣元と派遣先の関係

- 労災保険の適用事業者は「派遣元」

- 派遣先の責任範囲と協力義務

- 労災が発生した際の報告・手続きの流れ

- 実際の事例に見る派遣元・派遣先の対応の違い

- 派遣元が動かない場合の対応(労基署・本人申請)

- 派遣社員がケガをしたときの正しい対応手順

- ケガをした直後に取るべき行動(応急処置・証拠確保)

- 事故報告は誰に?派遣先と派遣元への連絡手順

- 労災申請の流れと必要書類

- 派遣元企業が行うべき手続きと責任範囲

- 派遣社員自身が確認すべき重要ポイント(契約・証拠・期限)

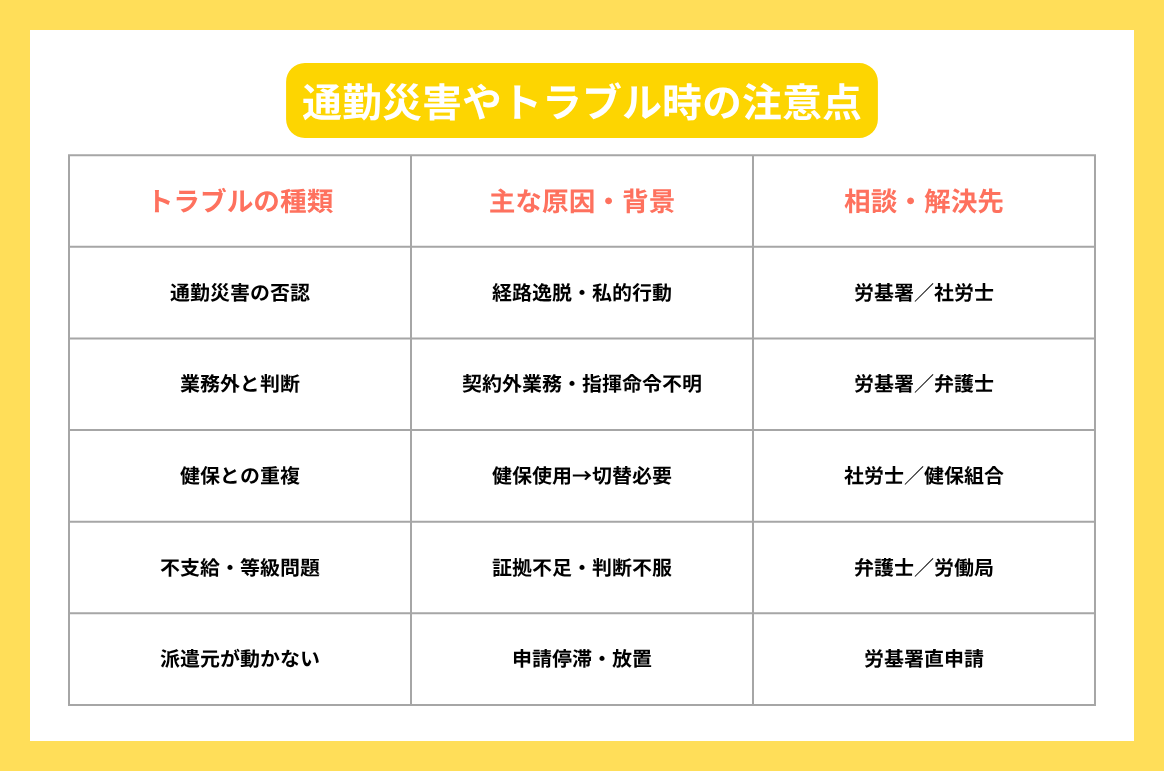

- 通勤災害やトラブル時の注意点

- 通勤途中の事故は労災の対象になる?判断基準と事例

- 労災申請を拒否された場合の対応方法

- 業務内容・契約内容によって適用外になるケース

- 健康保険や他制度との併用はできる?

- 弁護士・社労士など専門家に相談すべきタイミング

- 労災トラブルに備えて覚えておきたい相談窓口一覧

- まとめ

- 派遣社員と労災保険にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣社員が勤務中にケガをしたら、まず誰に報告すればいいですか?

- Q2. 派遣先で起きたケガでも、労災保険は使えますか?

- Q3. 通勤途中の事故も労災の対象になりますか?

- Q4. 派遣元が労災申請に協力してくれない場合、どうすればいいですか?

- Q5. 健康保険と労災保険はどちらを使えばいいですか?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

派遣社員がケガをしたら?労災保険の仕組みと正しい対応手順を徹底解説

目次

- 労災保険の基本を理解しよう

- 労災保険とは?対象と目的

- 業務災害と通勤災害の違い

- 派遣社員にも労災保険が適用される理由

- 正社員と派遣社員で異なる扱い

- 労災保険の給付内容と支給条件

- 派遣社員の労災はどちらの保険が使われる?派遣元と派遣先の関係

- 労災保険の適用事業者は「派遣元」

- 派遣先の責任範囲と協力義務

- 労災が発生した際の報告・手続きの流れ

- 実際の事例に見る派遣元・派遣先の対応の違い

- 派遣元が動かない場合の対応(労基署・本人申請)

- 派遣社員がケガをしたときの正しい対応手順

- ケガをした直後に取るべき行動(応急処置・証拠確保)

- 事故報告は誰に?派遣先と派遣元への連絡手順

- 労災申請の流れと必要書類

- 派遣元企業が行うべき手続きと責任範囲

- 派遣社員自身が確認すべき重要ポイント(契約・証拠・期限)

- 通勤災害やトラブル時の注意点

- 通勤途中の事故は労災の対象になる?判断基準と事例

- 労災申請を拒否された場合の対応方法

- 業務内容・契約内容によって適用外になるケース

- 健康保険や他制度との併用はできる?

- 弁護士・社労士など専門家に相談すべきタイミング

- 労災トラブルに備えて覚えておきたい相談窓口一覧

- まとめ

- 派遣社員と労災保険にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣社員が勤務中にケガをしたら、まず誰に報告すればいいですか?

- Q2. 派遣先で起きたケガでも、労災保険は使えますか?

- Q3. 通勤途中の事故も労災の対象になりますか?

- Q4. 派遣元が労災申請に協力してくれない場合、どうすればいいですか?

- Q5. 健康保険と労災保険はどちらを使えばいいですか?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

派遣社員が勤務中や通勤途中にケガをした場合、「まず誰に報告すればいいのか」「どの手順で進めればよいのか」と迷う人も多いでしょう。派遣の仕組みでは“派遣元”と“派遣先”の双方が関わるため、対応の流れが複雑になりやすいのが実情です。本記事では、労災保険の基本から派遣特有のルール、正しい初動対応、通勤災害の扱い、相談窓口までを分かりやすく整理し、実際に役立つ知識として解説します。

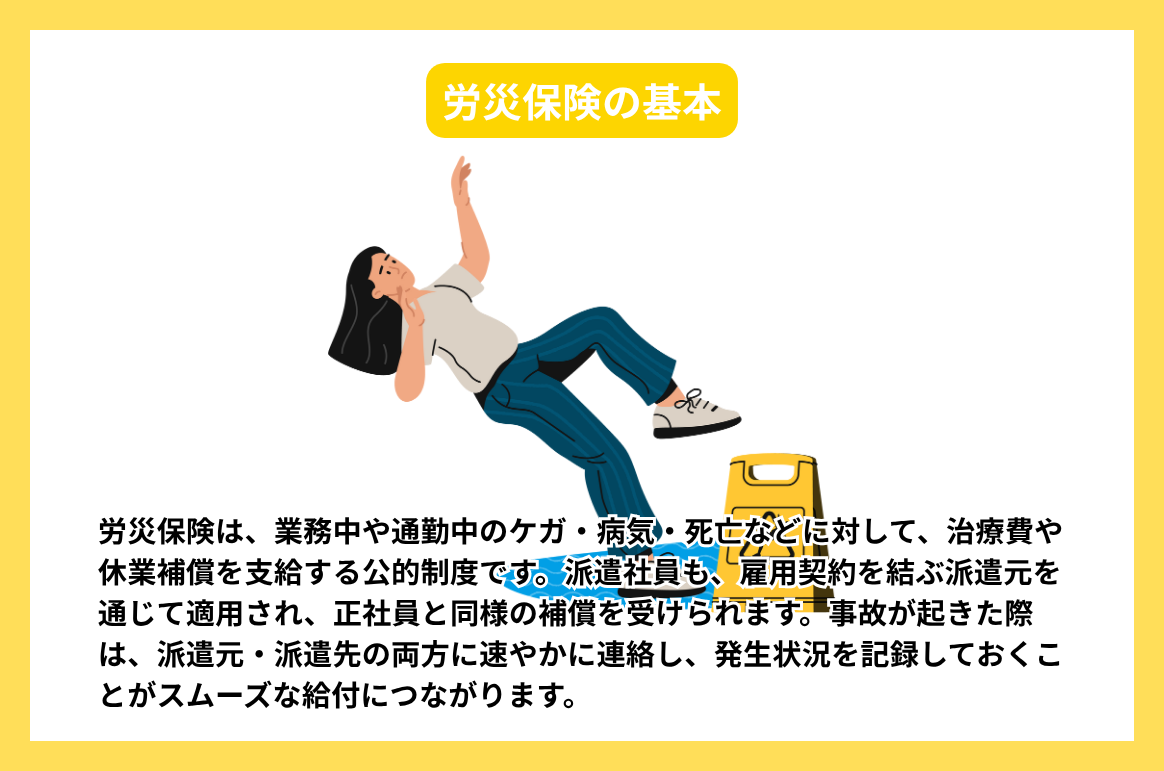

労災保険の基本を理解しよう

派遣社員が安心して働き続けるためには、労災保険の目的や補償範囲、給付内容を正しく理解しておくことが大切です。ここでは、業務災害と通勤災害の違い、派遣社員への適用理由、正社員との違い、主な給付内容と条件を整理し、後の手続き理解につなげます。

労災保険とは?対象と目的

労災保険は、業務または通勤が原因で生じた負傷・疾病・障害・死亡に対して、治療費や休業補償などを給付する公的保険です。保険料は事業主が全額負担し、労働者の自己負担はありません。

就業を支える“最後のセーフティネット”として、迅速な治療継続と生活の下支えを制度目的に据えています。雇用形態に関わらず、労働者であれば原則対象です。

業務災害と通勤災害の違い

業務災害は、作業中の事故や業務に内在する危険が発現したケースを指し、通勤災害は就業に伴う合理的経路・方法での通勤中の事故を指します。私的な寄り道や大きな経路逸脱があると通勤災害の認定は難しくなります。

事故時刻・場所・経路、作業指示の有無、具体的な状況は記録しておくようにしましょう。後の認定や因果関係の説明に直結します。

派遣社員にも労災保険が適用される理由

派遣社員は、派遣元と雇用契約を結ぶ“労働者”であるため、労災保険の適用対象です。派遣先で発生した事故であっても、保険関係は雇用主である派遣元に帰属します。

就業場所・指揮命令系統が派遣先である点が実務を複雑にしますが、保険の加入・申請主体は派遣元であることを覚えておくと、初動の連絡先と手続きの流れを誤りません。

正社員と派遣社員で異なる扱い

給付内容そのものは同じですが、正社員は自社が加入事業主であり、派遣では派遣元が加入事業主となります。したがって、申請書の記載・提出、事実関係の確認は派遣元が主導です。

一方、事故発生現場を管理する派遣先には、安全配慮義務と報告・証拠提供の協力義務が生じます。二者の連携が遅れると、給付開始が遅延するリスクが高まります。

労災保険の給付内容と支給条件

労災保険の主な給付には、治療費が全額補償される「療養補償」、休業中の所得を補う「休業補償」、後遺障害への「障害補償」、死亡時の「遺族補償」などがあります。

休業補償は基礎日額を基に支給され、通院交通費なども条件を満たせば対象となります。事故の原因や通勤経路を示す証拠を整えることが重要です。

派遣社員の労災はどちらの保険が使われる?派遣元と派遣先の関係

派遣就業の労災は「保険=派遣元」「現場=派遣先」という二層構造で動きます。事故時は現場対応と並行して、派遣元へ速やかに連絡し、申請手続きを走らせることが重要です。ここでは、適用事業主、派遣先の協力義務、報告・申請の流れ、対応差が結果に与える影響、派遣元が動かない場合の救済策まで整理します。

労災保険の適用事業者は「派遣元」

労災保険の加入・申請主体は雇用主である派遣元です。被災場所が派遣先であっても、請求書の記載・提出、事実認定のとりまとめは派遣元が担います。

派遣社員は、事故後できるだけ早く派遣元の担当者に連絡し、診療機関・診断書・発生状況などの情報を共有しましょう。“誰が窓口か”の理解が、手続きの停滞を防ぎます。

派遣先の責任範囲と協力義務

派遣先は、受け入れ現場の安全配慮義務を負い、事故時には応急対応、状況把握、発生報告、現場写真・目撃情報の提供などに協力する責務があります。危険源の除去や再発防止策の実施も派遣先の重要な役割です。

派遣元はこれらの情報に基づき申請を進めるため、派遣先の協力度合いが、給付可否や支給時期に実務上大きく影響します。

労災が発生した際の報告・手続きの流れ

労災が発生した際の報告・手続きの流れは、以下の順番が基本です。

(1)負傷者の救護と危険排除

(2)派遣先責任者への即時報告

(3)派遣元担当者への速やかな連絡

(4)指定医療機関での受診

(5)派遣元主導での給付請求書作成・提出

並行して、発生状況の記録・証拠収集を行います。そうすることで、後追いでの説明を減らし、認定の確実性と処理スピードを高められます。

実際の事例に見る派遣元・派遣先の対応の違い

同種の事故でも、派遣先が初動で事実関係を詳細に記録・提供し、派遣元が即日で請求準備を進めたケースは、療養開始と休業補償の支給が滞りなく進みます。

しかし、現場報告が遅れ、派遣元との連絡が分断されたケースでは、要件確認に時間を要し、給付開始が後倒しになることも珍しくありません。初動の質と連携速度が結果を分けます。

派遣元が動かない場合の対応(労基署・本人申請)

派遣元が非協力・遅延する場合でも、労働者本人の請求は可能です。診断書、勤務記録、事故状況のメモや画像、目撃証言などを揃え、所轄労働基準監督署に相談・申請します。

不服がある時は、審査請求の手段もあります。感情的なやり取りに陥る前に、記録の整備と公的窓口の活用で、手続きの主導権を確保しましょう。

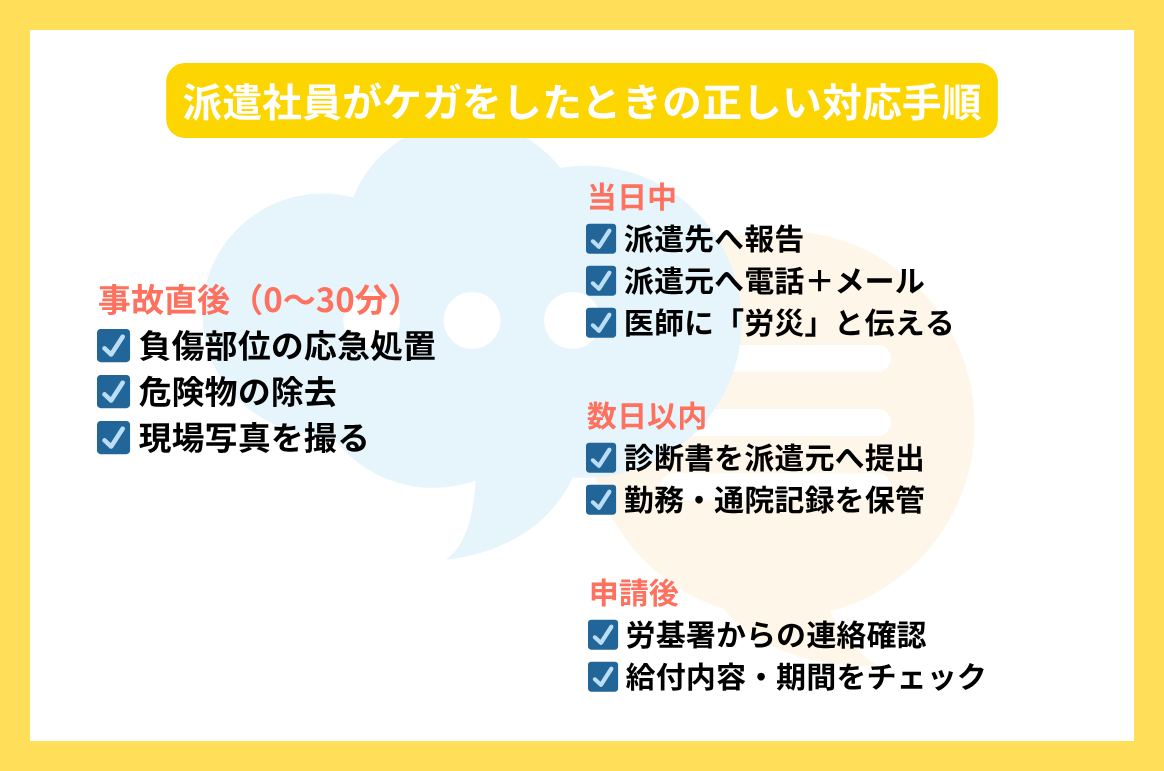

派遣社員がケガをしたときの正しい対応手順

初動の5ステップ(救護・危険排除/現場報告/派遣元連絡/医療受診/証拠確保)が、後の認定と支給速度を決めるといえます。各局面で“誰に何を伝えるか”“どの証跡を残すか”を明確化しておくことで、就業再開や生活補償の見通しが立ちやすくなるでしょう。

ケガをした直後に取るべき行動(応急処置・証拠確保)

最優先は、負傷部位の安定化と必要に応じた救急搬送です。並行して、発生時刻・場所・作業内容・使用機材・指示の有無をメモ化し、現場写真や破損物の保全、関係者の氏名を控えます。

これは、口頭報告のみだと事実の再現性が落ちてしまうためです。メール・チャット・日報など「残る形」での記録化が、後の因果関係の説明に決定的な力を持ちます。

事故報告は誰に?派遣先と派遣元への連絡手順

事故が発生したら、まず派遣先の上司や安全担当へ報告し、応急処置と危険箇所の除去を依頼します。その後、派遣元の担当者に電話とメールで連絡し、負傷の程度や医療機関の受診有無、発生状況、目撃者の有無などを共有しましょう。

誰がいつ何を確認したかを時系列で残しておくと、申請書の作成がスムーズになり、再確認の手間を防げます。

労災申請の流れと必要書類

労災申請を行う際は、医療機関で診断書を受け取り、派遣元が中心となって給付請求書を作成します。本人が申請する場合は、診断書や勤務記録、事故状況のメモ、通院交通費の明細を添えて労基署へ提出します。

受診時に健康保険を使うと後の切替が複雑になるため、労災の可能性を医師に伝えておくことが重要です。

派遣元企業が行うべき手続きと責任範囲

派遣元は、事実関係の確認、請求書の作成・提出、賃金情報の提供、派遣先への再発防止の働きかけを担います。就業不可が見込まれる場合は、代替就業や復帰計画の調整も重要です。

社内の承認フローが長い企業では停滞リスクがあるため、担当者・決裁者・提出期限をあらかじめ社内で明確化しておくと遅延を防げます。

派遣社員自身が確認すべき重要ポイント(契約・証拠・期限)

労災の時効は、原則2年(遺族補償は5年)です。契約書・就業条件明示書、業務指示の記録、勤怠・シフト、診断書・領収書、通院交通費の履歴はコピー保管を徹底しましょう。

就業範囲外の作業指示や無理な残業が常態化している場合は、その事実を日々ログ化することで、因果関係の説明力が格段に高まります。

通勤災害やトラブル時の注意点

通勤災害の認定は「合理的経路・方法」の立証が要諦です。また、申請拒否や契約範囲外業務の問題など、派遣ならではの摩擦も発生しがちです。ここでは、判断基準とよくある否認理由、健康保険等の他制度との関係、専門家に頼るべき局面、そして相談窓口を実務目線で具体化します。

通勤途中の事故は労災の対象になる?判断基準と事例

自宅と勤務先の往復中、通常の経路や時間帯で起きた事故は通勤災害として認められます。保育園の送迎など日常的に必要な行動は条件次第で対象になりますが、買い物や寄り道など私的行為は逸脱と判断されやすいため注意が必要です。交通系ICや地図アプリの履歴を残しておくと有効な証拠になります。

労災申請を拒否された場合の対応方法

「業務外」「通勤の逸脱」などを理由に申請が進まないときは、所轄労基署へ直接相談・申請できます。診断書、就労実績、上長指示の記録、現場写真、目撃証言を揃えて主張を整理しましょう。

不支給決定に異議がある場合は、審査請求・再審査請求のルートもあります。感情ではなく、証拠で詰めるのが早道です。

業務内容・契約内容によって適用外になるケース

雇入れ時の契約や就業条件明示書にない危険作業を、十分な教育・装備なく遂行中に負傷した場合、因果関係や指揮命令の有無が厳しく問われます。派遣先の“ついで作業”でも、実態として業務指示があれば、立証可能性は残ります。現場で違和感を覚えたら、その都度派遣元へ連絡し、指示系統を文書で明確化しましょう。

健康保険や他制度との併用はできる?

労災の対象となるケガや病気は、健康保険ではなく労災保険で処理します。誤って健保を使った場合は、後で労災への切替手続きが必要です。長期療養で収入が減った場合は、傷病手当金や障害年金、自治体の支援制度の利用も検討しましょう。制度ごとに期間や条件が異なるため、早めに社労士へ相談すると安心です。

弁護士・社労士など専門家に相談すべきタイミング

弁護士・社労士など専門家に相談すべき主なタイミングは、以下の通りです。

(1)申請が進まない

(2)不支給・一部不支給の見込み

(3)後遺障害の等級認定が争点

(4)通勤災害の逸脱判断が微妙

上記のような場合は専門家に相談をすることで、証拠の集め方、主張立て、異議申立ての期限管理まで総合的に伴走してもらえます。初回無料相談を活用し、早期に方針を固めると巻き直しが効きやすくなります。

労災トラブルに備えて覚えておきたい相談窓口一覧

労災対応は期限・証拠・手続きの三拍子が重要です。迷ったら、まず公的窓口で現状整理と必要書類の確認を行いましょう。

専門家の助言を受けることで、主張の焦点が定まり、不支給リスクの低減と処理スピードの向上が期待できます。以下は実務で頼れる代表的な窓口です。

- 労働基準監督署:所轄窓口で申請・相談・是正指導を実施

- 都道府県労働局(労災課・総合労働相談コーナー):無料相談と個別指導

- 社会保険労務士:請求実務・等級認定・併給調整の助言

- 弁護士会相談:不支給・損害賠償・紛争解決の代理交渉

まとめ

派遣社員の労災対応は、制度を知っていれば怖くありません。事故時は「報告・記録・確認」を徹底し、派遣元と派遣先の役割を正しく理解することが大切です。通勤災害や申請トラブルも、証拠を整えれば適切に補償を受けられます。困ったときは一人で抱え込まず、労基署や社労士など専門窓口へ早めに相談し、安心して回復と復帰を目指しましょう。

派遣社員と労災保険にまつわるよくある質問

Q1. 派遣社員が勤務中にケガをしたら、まず誰に報告すればいいですか?

まずは派遣先の上司や現場責任者に報告し、応急処置と危険箇所の除去を依頼してください。その後、派遣元の担当者へ速やかに連絡します。派遣元が労災保険の加入・申請主体となるため、連絡の遅れは補償手続きにも影響します。電話だけでなく、メールなど「記録が残る形」で伝えるのが望ましいです。

Q2. 派遣先で起きたケガでも、労災保険は使えますか?

はい、労災保険は派遣社員にも適用されます。

たとえ事故が派遣先で起きても、雇用契約を結んでいるのは派遣元なので、労災の保険関係は派遣元に属します。給付請求書の作成や提出も派遣元が行います。派遣先には現場報告や証拠提供などの協力義務があります。

Q3. 通勤途中の事故も労災の対象になりますか?

条件を満たせば通勤災害として労災の対象になります。

自宅と勤務先を合理的な経路・方法で移動中に起きた事故が対象です。保育園への送迎など日常的な行動は認められる場合もありますが、買い物や寄り道など私的行為があると除外されやすくなります。交通系ICや地図アプリの履歴を残しておくと有効な証拠になります。

Q4. 派遣元が労災申請に協力してくれない場合、どうすればいいですか?

派遣元が非協力的な場合でも、本人が労働基準監督署に直接申請できます。

診断書、勤務記録、事故状況のメモ、現場写真、目撃証言などを揃え、所轄の労基署で相談してください。不支給や遅延に対しては、審査請求・再審査請求も可能です。感情的な交渉よりも、客観的な証拠の整理が早道です。

Q5. 健康保険と労災保険はどちらを使えばいいですか?

業務中や通勤中のケガ・病気は、健康保険ではなく労災保険で対応します。誤って健康保険を使うと、後で切替手続きが必要になります。

また、長期療養で収入が減る場合は、傷病手当金や障害年金、自治体の支援制度も併用できるケースがあります。判断が難しいときは、社会保険労務士など専門家に早めに相談しましょう。

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集