Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 2015年9月に義務化された派遣研修とは

- 派遣研修義務化の目的

- 派遣社員のスキル向上とキャリアアップ

- 派遣先での待遇差の解消

- 派遣先が行うべき教育措置とは

- 業務の遂行に必要な能力を付与するため

- キャリアアップのため

- 派遣先が行うべき教育訓練措置のポイント

- 訓練費用は派遣先が負担(無償)

- 事前に内容を周知する

- 派遣先管理台帳を通して派遣元(派遣会社)へ報告

- 正社員募集状況の提供

- 派遣元企業が行うべき教育措置とは

- 必要要件

- 段階的かつ体系的な教育訓練

- 希望者へのキャリアコンサルティング

- キャリア形成支援制度

- キャリアコンサルティング相談窓口の設置

- キャリア形成がしやすい派遣先の提供

- 派遣元企業が行うべき教育訓練措置のポイント

- 訓練費用は派遣元企業が負担(無償)

- 派遣元管理台帳への教育内容の記載

- 労働局への実施報告

- 派遣研修の形式

- OJT

- eラーニング

- 集合研修

- 教育訓練計画の作成の流れ

- 現状把握・分析

- 目標や目的の明確化

- 教育訓練計画を立てる

- まとめ

- 派遣研修にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣研修は誰が実施するの?

- Q2. なぜ2015年9月から義務化されたの?

- Q3. 費用は誰が負担するの?

- Q4. どんな形式の研修があるの?

- Q5. 研修はいつ実施されるの?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

義務化されている派遣研修とは?目的や研修内容などを解説!

目次

- 2015年9月に義務化された派遣研修とは

- 派遣研修義務化の目的

- 派遣社員のスキル向上とキャリアアップ

- 派遣先での待遇差の解消

- 派遣先が行うべき教育措置とは

- 業務の遂行に必要な能力を付与するため

- キャリアアップのため

- 派遣先が行うべき教育訓練措置のポイント

- 訓練費用は派遣先が負担(無償)

- 事前に内容を周知する

- 派遣先管理台帳を通して派遣元(派遣会社)へ報告

- 正社員募集状況の提供

- 派遣元企業が行うべき教育措置とは

- 必要要件

- 段階的かつ体系的な教育訓練

- 希望者へのキャリアコンサルティング

- キャリア形成支援制度

- キャリアコンサルティング相談窓口の設置

- キャリア形成がしやすい派遣先の提供

- 派遣元企業が行うべき教育訓練措置のポイント

- 訓練費用は派遣元企業が負担(無償)

- 派遣元管理台帳への教育内容の記載

- 労働局への実施報告

- 派遣研修の形式

- OJT

- eラーニング

- 集合研修

- 教育訓練計画の作成の流れ

- 現状把握・分析

- 目標や目的の明確化

- 教育訓練計画を立てる

- まとめ

- 派遣研修にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣研修は誰が実施するの?

- Q2. なぜ2015年9月から義務化されたの?

- Q3. 費用は誰が負担するの?

- Q4. どんな形式の研修があるの?

- Q5. 研修はいつ実施されるの?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

派遣社員として働く際に受ける「派遣研修」は、2015年の法改正により実施が義務化されました。スキルアップやキャリア形成を支援するこの制度は、派遣元・派遣先双方に実施責任があります。本記事では、派遣研修義務化の背景や目的、具体的な研修内容についてわかりやすく解説します。

2015年9月に義務化された派遣研修とは

2015年9月に改正された労働者派遣法により、派遣社員に対する教育訓練の実施が義務化されました。この制度は、派遣元企業が派遣社員のキャリア形成を支援するため、段階的かつ体系的な教育訓練やキャリアコンサルティングを行うことを求めています。

また、派遣先企業にも業務に必要な知識やスキルを付与する教育措置が求められており、両者が協力して人材育成に取り組むことが前提です。義務化により、派遣社員の待遇改善やスキルアップが進み、長期的なキャリア形成の機会が拡充されることが期待されています。

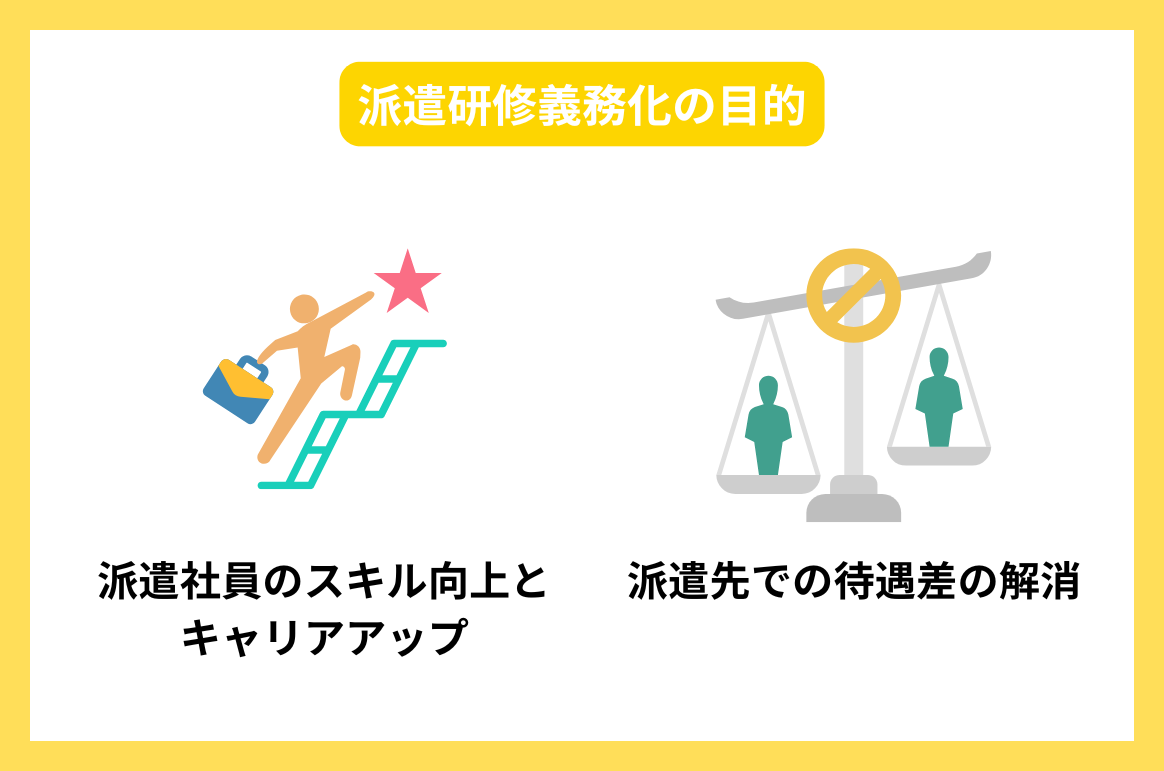

派遣研修義務化の目的

派遣研修の義務化は、単にスキルを身につけさせるだけではなく、働きがいのある環境づくりや待遇格差の解消を目指したものです。具体的には、以下の2つの観点からその目的を見ていきます。

派遣社員のスキル向上とキャリアアップ

派遣研修義務化の大きな目的のひとつが、派遣社員のスキル向上とキャリアアップを支援することです。多様な働き方が広がる中で、派遣社員が安定して働き続けるには、業務に必要なスキルや専門性を高めることが重要です。

義務化により、派遣元企業は定期的な教育訓練を実施し、派遣社員に対して計画的な育成機会を提供する必要があります。これにより、単なる労働力としてではなく、成長を見込める人材としての地位向上が図られています。

派遣先での待遇差の解消

派遣研修の義務化は、派遣社員と正社員との間に存在する待遇差の是正も目的としています。教育の機会が派遣社員にも均等に与えられることで、業務能力の差を縮め、職場での不公平感を減らす狙いがあります。

特に、同じ業務を行っているにも関わらずスキル向上の機会が限られていた派遣社員にとって、この制度は大きな前進です。派遣先と派遣元が連携し、継続的な教育訓練を行うことで、労働環境の改善と人材の定着につながります。

派遣先が行うべき教育措置とは

派遣先企業にも、派遣社員が業務に適応できるよう必要な知識や技術を提供する役割があります。ここでは、業務遂行とキャリア支援の2つの視点から教育措置の内容を整理します。

業務の遂行に必要な能力を付与するため

派遣先は、派遣社員が業務を適切に遂行できるよう、必要な知識やスキルを付与する教育を実施する義務があります。これは、業務内容が高度化・多様化している現代において、即戦力として活躍してもらうために欠かせない措置です。

例えば、業務の流れや使用ツールの説明、安全衛生に関する指導などが該当します。こうした教育は就業初日や配置転換時などに重点的に行われ、派遣社員が現場で戸惑うことなく力を発揮できるよう配慮されています。

キャリアアップのため

派遣先は、単に業務に必要なスキル提供だけでなく、派遣社員の中長期的なキャリアアップを支援する教育にも取り組むまなければなりません。具体的には、今後の業務に活かせる専門スキルや資格取得の支援などが挙げられます。

これにより、派遣社員は職務の幅を広げることができ、将来的にはより責任あるポジションや希望する業種への転職も視野に入れられます。キャリア形成を促す教育は、職場のモチベーション向上や人材の定着にも寄与する取り組みです。

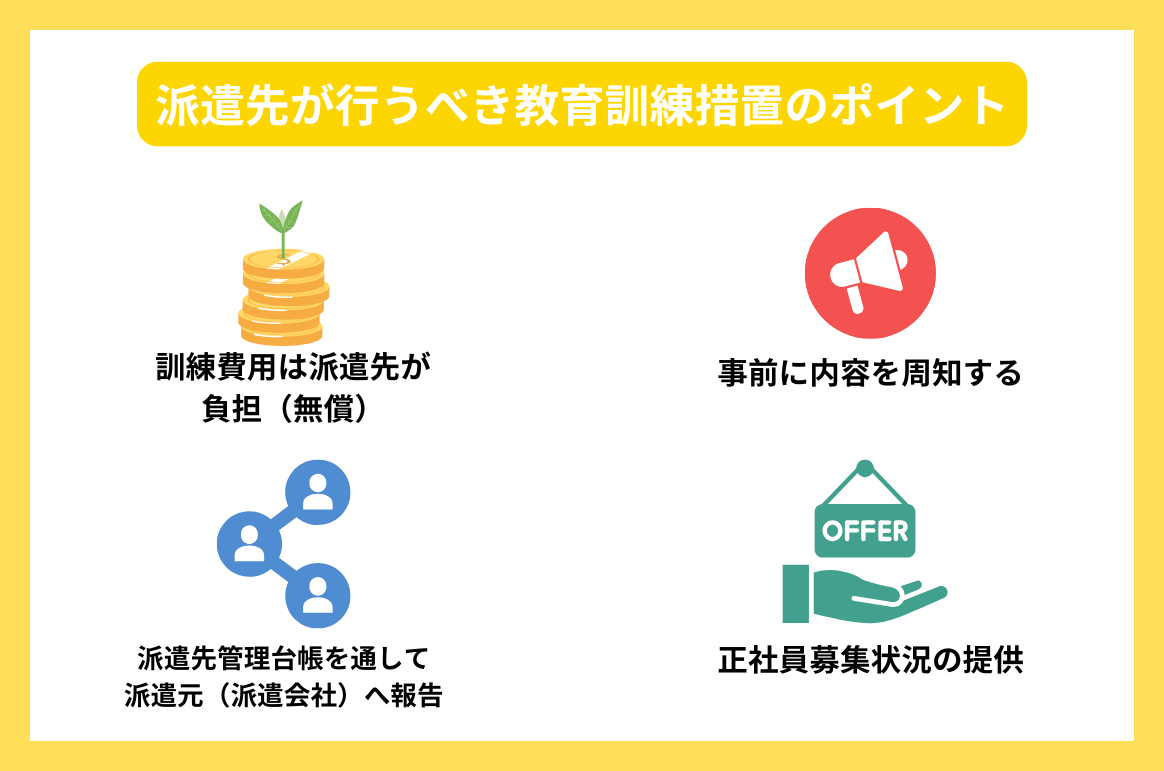

派遣先が行うべき教育訓練措置のポイント

派遣先が実施する教育訓練には、制度として押さえておくべきルールや配慮点があります。ここでは、訓練費用や情報提供、報告義務など、実施時のポイントを具体的に解説します。

訓練費用は派遣先が負担(無償)

派遣先が実施する教育訓練に関しては、その費用を全額負担することが義務付けられています。これは、派遣社員が安心して教育を受けられるようにするための制度上の配慮です。

教育訓練にかかる人件費や教材費なども含め、派遣先が責任をもって準備することが求められます。職場全体の教育水準の向上を目指す、制度の重要な柱といえるでしょう。

事前に内容を周知する

教育訓練を実施する際には、事前にその内容や目的、実施時期について派遣社員に明確に周知しなければなりません。派遣社員が教育の趣旨を理解した上で積極的に参加できるようにするための措置です。

例えば、教育の日時や場所、受講方法、取得できるスキルなどを明示することで、受講意欲を高め、成果も上がりやすくなります。

派遣先管理台帳を通して派遣元(派遣会社)へ報告

派遣先が実施した教育訓練については、派遣先管理台帳に記録し、その内容を派遣元企業へ適切に報告する必要があります。これは、派遣元が派遣社員のキャリア形成状況を把握し、今後の教育訓練に反映するための重要な情報源となるためです。

記録すべき内容には、実施日時、訓練の内容、対象者、所要時間などが含まれ、報告は定期的または必要に応じて行います。この連携により、派遣社員のスキル育成が一貫性をもって進められます。

正社員募集状況の提供

派遣先には、自社の正社員募集状況を派遣元に提供する義務もあります。これは、派遣社員に対して将来的な正社員登用の道を開くことを目的としているためです。

派遣元はこの情報をもとに、派遣社員へキャリアパスの選択肢を提示することが可能となり、本人の希望とマッチすれば正社員化を視野に入れた支援も行えます。

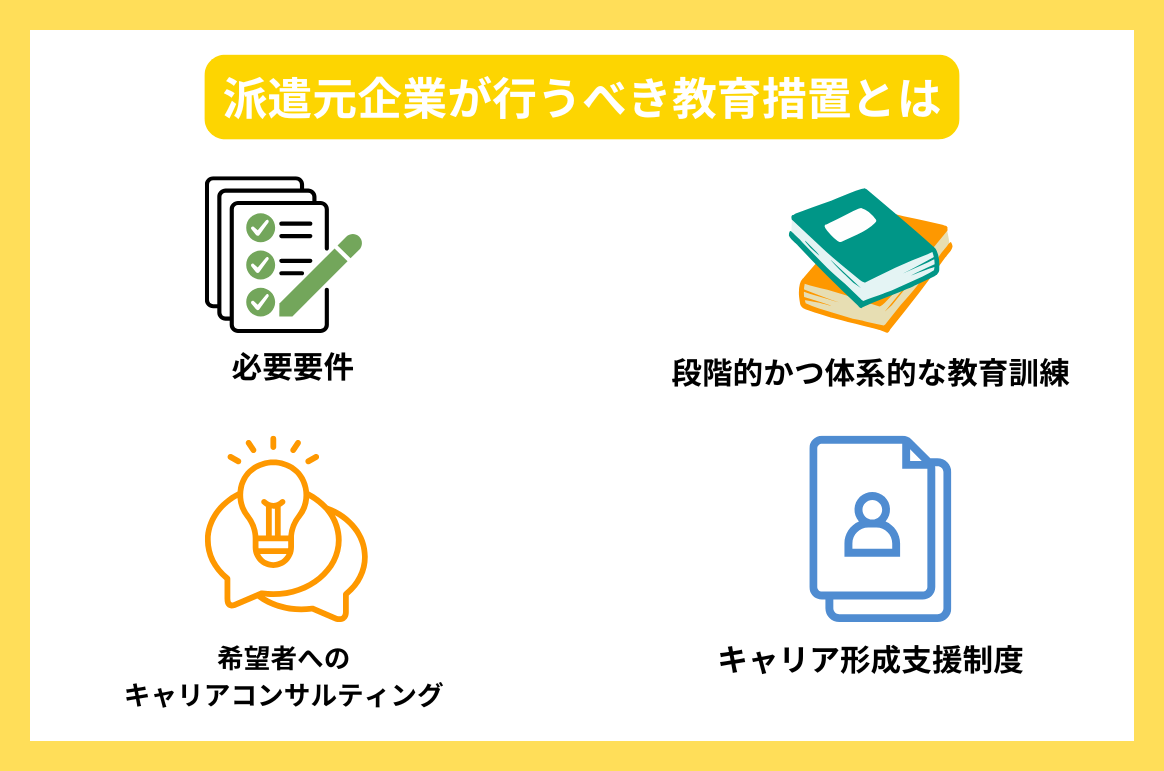

派遣元企業が行うべき教育措置とは

派遣元企業は、キャリア形成の観点から派遣社員に対する継続的な教育や支援体制を整える責任があります。以下では、実施要件や支援制度の内容について詳しく見ていきましょう。

必要要件

派遣元企業が行う教育訓練には、いくつかの必要要件があります。まず、訓練内容が業務に直接関係するものであること、かつ段階的かつ体系的に行われることが求められます。

また、雇入れ時、配置転換時、就業中の定期的なタイミングで実施しなければなりません。さらに、教育訓練は原則として就業時間内に実施し、派遣社員に不利益が生じないよう配慮が必要です。

段階的かつ体系的な教育訓練

派遣元は、派遣社員の経験やキャリアに応じて、段階的かつ体系的に教育訓練を計画・実施する必要があります。例えば、入職時には基礎的なビジネスマナーや業務知識、中堅層には専門的なスキル研修、さらに上級者向けにはリーダーシップ研修などが考えられます。

これにより、派遣社員は自身の成長ステージに応じた教育を受けることができ、キャリア形成を具体的に描くことが可能です。

希望者へのキャリアコンサルティング

派遣元企業は、希望する派遣社員に対してキャリアコンサルティングを実施する体制を整えることが求められます。これは、キャリアの方向性に迷っている派遣社員に対し、専門家がアドバイスやサポートを行うもので、進路決定やスキル取得の支援に役立つためです。

相談は原則無料で行われ、実施者には専門資格を持つキャリアコンサルタントの配置が望まれます。

キャリア形成支援制度

キャリア支援制度には、以下のようなものがあります。

キャリアコンサルティング相談窓口の設置

派遣元は、派遣社員が気軽に相談できるキャリアコンサルティング窓口を設ける必要があります。この窓口は、キャリアに関する悩みやスキルアップの方向性についてアドバイスを受けられる場所であり、派遣社員の不安軽減や自信の醸成に寄与します。

電話や対面、オンラインなど複数の相談方法が用意されている場合も多く、利便性が高いのも特徴です。設置により、キャリア支援体制の充実と企業の信頼性向上が期待されます。

キャリア形成がしやすい派遣先の提供

派遣元は、派遣社員がスキルを活かし、かつ成長できる派遣先を選定・提供する責任も担っています。派遣先の業務内容や職場環境が、派遣社員の希望するキャリアに合致していることが重要です。

また、キャリア形成支援に積極的な企業とのマッチングも推進されており、派遣元はこの情報を基に適切な就業先を紹介します。派遣社員の定着率向上とキャリアアップの実現が図られます。

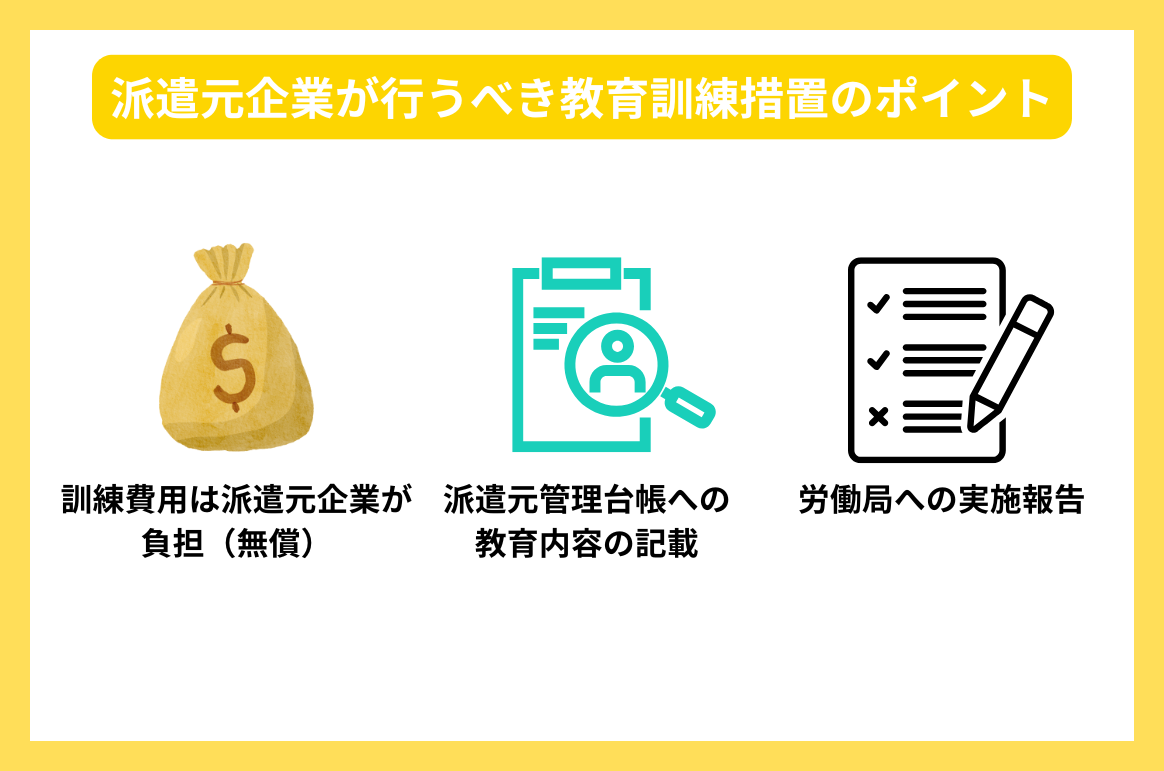

派遣元企業が行うべき教育訓練措置のポイント

派遣元が行う教育訓練には、運用上のルールと管理体制が求められます。ここでは、費用負担や記録義務、報告手続きなど、制度的な実施ポイントを解説します。

訓練費用は派遣元企業が負担(無償)

派遣元が行う教育訓練にかかる費用は、すべて派遣元企業の負担とされています。これは、派遣社員が安心してスキルアップに取り組めるよう、制度的に支えられているためです。

そのため、訓練を理由に費用請求したり、給与から差し引いたりすることはできません。教材や講師費用、OJT時の人件費なども含め、企業側が無償で提供しなければならず、これは派遣法の遵守事項になっています。

費用負担が明確化されていることで、派遣社員の教育環境が公平に整備されます。

派遣元管理台帳への教育内容の記載

教育訓練の実施内容は、派遣元管理台帳へ正確に記録する必要があります。この台帳は、派遣社員一人ひとりのスキル習得状況や実施履歴を把握するうえで重要な管理資料です。

記載すべき項目には、実施日、訓練内容、方法、所要時間などがあり、これにより派遣元は教育の適正実施を証明できます。また、派遣先への報告や、労働局からの監査に備えた情報源としても機能します。

労働局への実施報告

派遣元は、実施した教育訓練について、年1回以上、労働局へ報告を行う義務があります。報告の内容は、対象者数や訓練実施状況、費用、訓練方法など多岐にわたり、指定された様式に基づいて提出されます。

この報告は、制度が適切に機能しているかを労働行政が確認するための重要な手段です。未提出や虚偽報告が発覚した場合には、行政指導の対象や30万円以下の罰金が課せられることもあります。制度の透明性と継続性を保つため、正確な報告が求められます。

派遣研修の形式

派遣研修にはさまざまな実施形態があり、目的や対象に応じて選択されます。ここでは代表的な3つの形式であるOJT、eラーニング、集合研修について紹介します。

OJT

OJT(On the Job Training)は、実際の業務を通じて行う実践的な研修形式です。上司や先輩社員の指導のもと、派遣社員は仕事の流れや専門技術を習得していきます。そのため、即戦力の育成に効果的で、習得したスキルをすぐに活かせる点が大きなメリットです。

また、実務に即した内容であるため、理解も深まりやすい特徴があります。しかし、指導者によって教え方にばらつきが出やすく、教育の質に差が生まれるのがデメリットです。計画的かつ継続的な実施が成功のカギとなります。

eラーニング

eラーニングは、インターネットを通じて学習する研修形式で、時間や場所を問わず受講できるのが最大のメリットです。派遣社員は自分のペースで学習を進められるため、業務の合間や空き時間を活用しやすく、継続的なスキル習得に適しています。

また、教材の更新が容易で最新の情報に触れられる点も利点です。一方で、自己管理が求められるため、学習意欲が低いと効果が出にくいことや、対面での指導に比べて理解が浅くなる可能性がある点はデメリットです。

集合研修

集合研修は、派遣社員が同じ場所に集まり、講義やグループワークなどを通じて学ぶ対面型の研修形式です。

講師による直接指導が受けられ、疑問点をその場で解決できる・他の参加者との意見交換を通じて視野が広がりやすく、コミュニケーション力の向上にも繋がることが大きなメリットです。

その一方で、開催日程や場所が決まっているためスケジュール調整が必要であり、業務と両立しにくいケースもあります。会場費や講師費用がかかる点もデメリットといえるでしょう。

教育訓練計画の作成の流れ

効果的な教育訓練を行うには、綿密な計画が必要です。ここでは、現状の課題分析から目標設定、そして具体的な訓練計画の立案まで、基本的な流れを整理します。

現状把握・分析

教育訓練計画を策定する際は、まず派遣社員の現在のスキルや就業状況を正確に把握し、課題を洗い出すことが出発点です。これは、アンケートや面談、業務評価などを通じて行います。

例えば、基本的なビジネスマナーが不足している、あるいはITスキルに差があるといった点を具体的に可視化します。この段階での分析が不十分だと、後の計画にズレが生じやすくなるため、丁寧な現状分析が非常に重要です。

目標や目的の明確化

次に行うべきは、教育訓練の目的や到達目標を明確に定めることです。「3か月以内にExcelの中級スキルを習得させる」「接客マナーの基本を全員が理解できるようにする」など、具体的かつ達成可能な目標を設定します。

こうした目標設定により、訓練の方向性が定まり、実施後の効果測定も容易に。また、派遣社員自身もゴールを意識しながら受講できるため、モチベーション維持にもつながります。

教育訓練計画を立てる

現状と目標が明確になったら、具体的な教育訓練計画の立案です。対象者の属性やスケジュール、使用する教材、講師の手配、訓練形式(OJT・eラーニング・集合研修など)を総合的に考慮して設計します。

教育の効果測定方法や、訓練終了後のフィードバック体制も併せて整えるとより効果的です。無理のないスケジュールと内容設計が重要で、継続的に見直しながら運用していくことが、実効性の高い教育訓練につながります。

まとめ

2015年の法改正により義務化された派遣研修制度は、派遣社員のキャリア形成と職場での安定的な就業を支援するための重要な枠組みです。実施には多くの配慮が求められますが、派遣研修精度は、派遣社員一人ひとりが自らの将来を見据えて働ける社会の実現を後押しします。

派遣研修にまつわるよくある質問

Q1. 派遣研修は誰が実施するの?

派遣元(派遣会社)と派遣先の両方が関与します。派遣元はキャリア形成や体系的なスキル研修、派遣先は業務に直結した教育を担当します。

Q2. なぜ2015年9月から義務化されたの?

法改正により、派遣社員のスキル向上とキャリア支援、正社員との待遇差是正を目的に教育訓練が制度化されました。

Q3. 費用は誰が負担するの?

派遣元・派遣先ともに「無償」が原則。教材や講師費用、人件費など全て企業側が負担します。

Q4. どんな形式の研修があるの?

- OJT:業務を通じた実践学習。

- eラーニング:時間・場所に柔軟。自己管理が鍵。

- 集合研修:対面形式で疑問解決や交流がしやすい

Q5. 研修はいつ実施されるの?

入職時だけでなく、配置転換時や定期的に行われます。派遣元は「段階的かつ体系的」に計画する必要があります。

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集