Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 人材派遣とは

- 人材派遣の仕組み

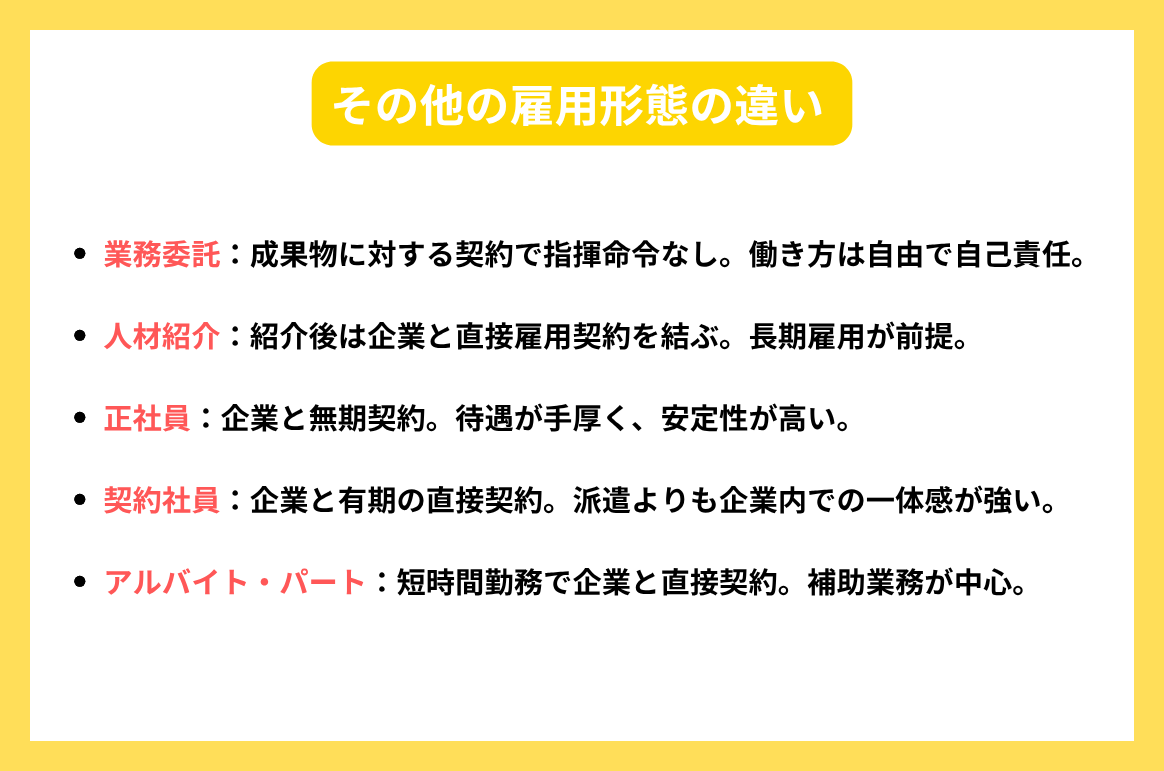

- その他の雇用形態の違い

- 業務委託との違い

- 人材紹介との違い

- 正社員との違い

- 契約社員との違い

- アルバイト・パートとの違い

- 派遣料金の仕組み

- マージン率

- ランニングコスト

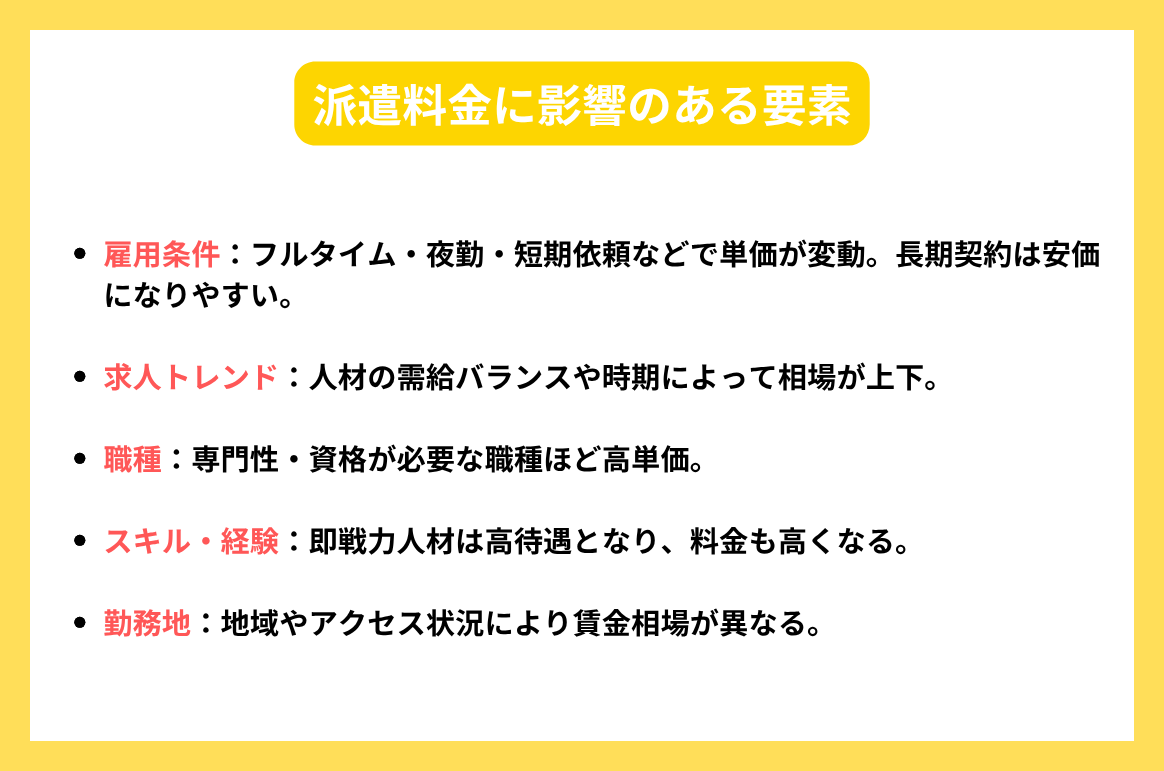

- 派遣料金に影響のある要素

- 雇用条件

- 求人トレンド

- 職種

- スキル・資格・経験

- 勤務地・エリア

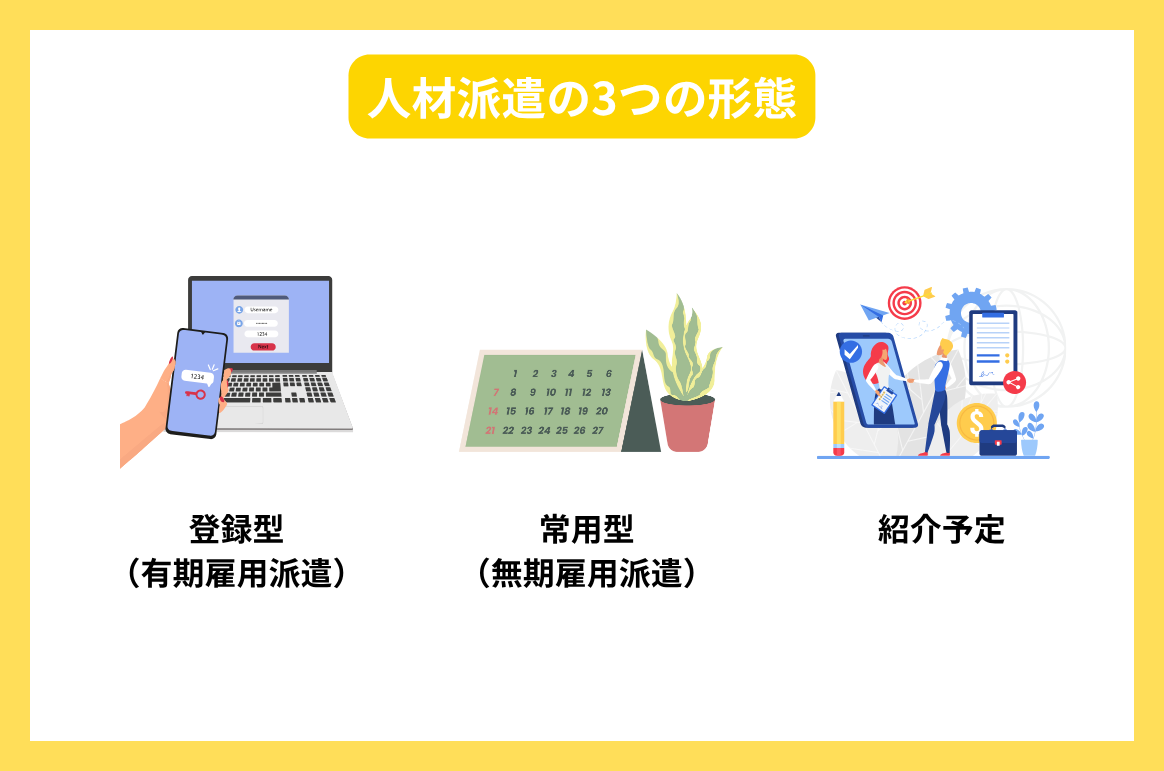

- 人材派遣の3つの形態

- 登録型(有期雇用派遣)

- 常用型(無期雇用派遣)

- 紹介予定

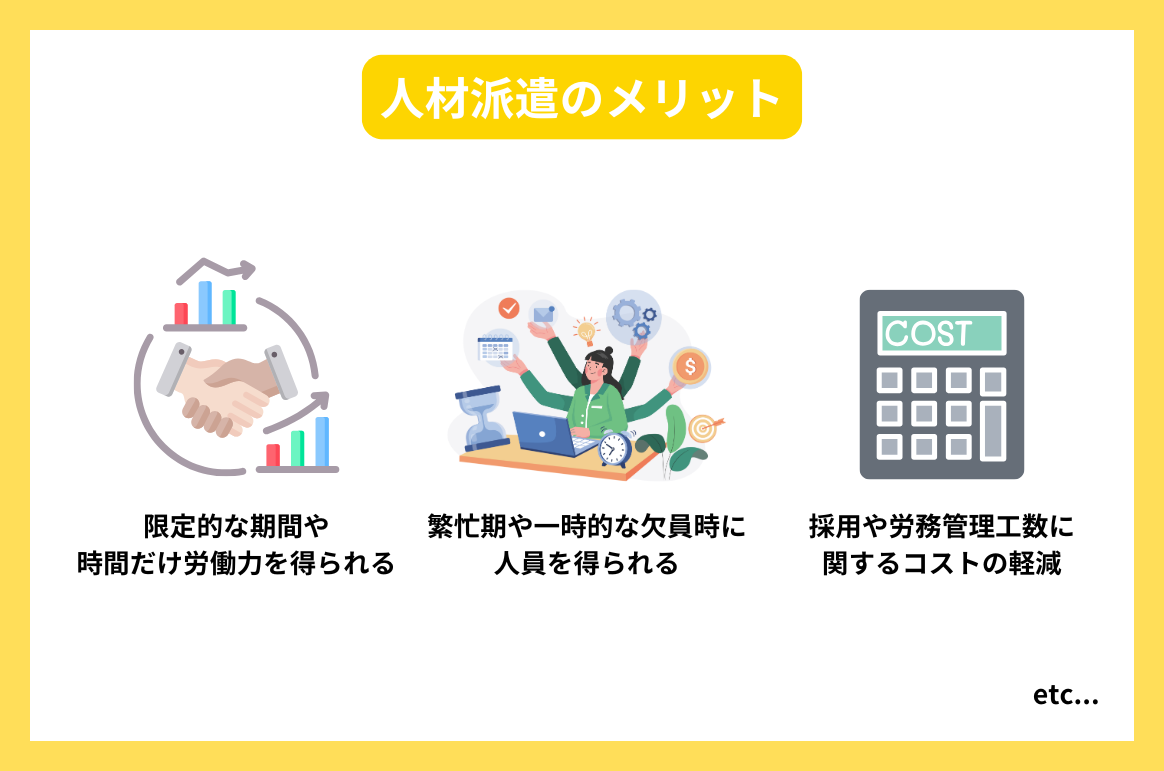

- 人材派遣のメリット

- 限定的な期間や時間だけ労働力を得られる

- 繁忙期や一時的な欠員時に人員を得られる

- 採用や労務管理工数に関するコストの軽減

- ビジネスの損失を防ぐ

- 人材派遣のデメリット

- 業務範囲が限定的になる

- 派遣期間に制限がある

- 派遣されるスタッフの指名はできない

- 原則日雇い派遣は禁止である

- 派遣が禁止されている事業がある

- 有給は正社員と同様になる

- 育成コストがかかる

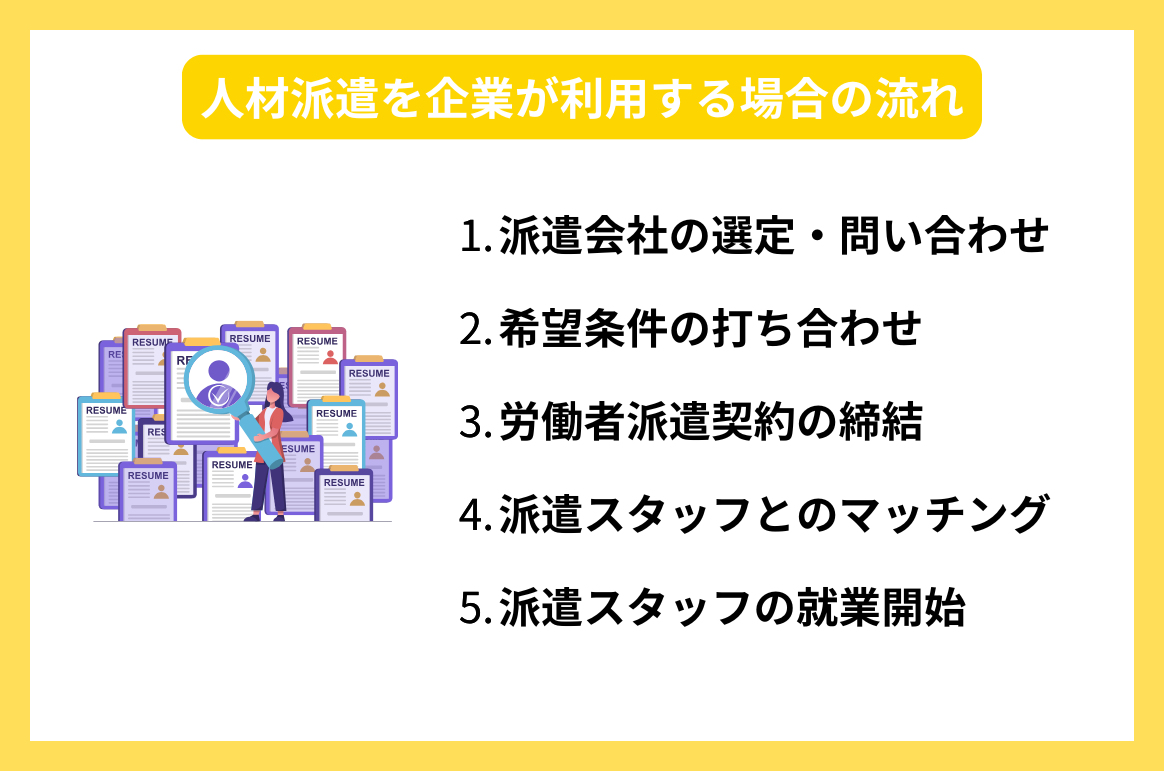

- 人材派遣を企業が利用する場合の流れ

- 派遣会社の選定・問い合わせ

- 希望条件の打ち合わせ

- 労働者派遣契約の締結

- 派遣スタッフとのマッチング

- 派遣スタッフの就業開始

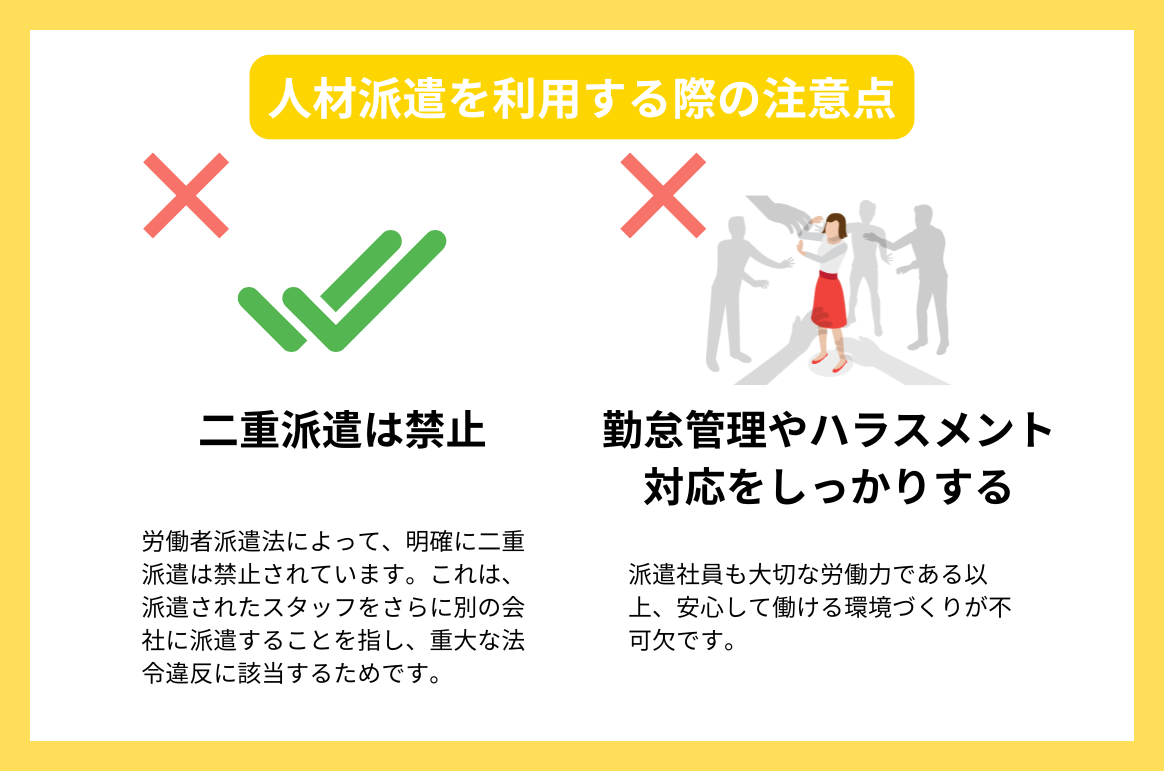

- 人材派遣を利用する際の注意点

- 二重派遣は禁止

- 勤怠管理やハラスメント対応をしっかりする

- まとめ

- 人材紹介にまつわるよくある質問

- Q1. 人材紹介(紹介型)とはどんな仕組みですか?

- Q2. 派遣と人材紹介の違いは?

- Q3. 一般型と業界特化型の違いは?

- Q4. 人材派遣を企業が利用する場合の流れは?

- Q5. 人材派遣を利用する場合の注意点は?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

人材派遣会社の仕組みとは?メリット・デメリットとあわせて利用する際の注意点なども解説

目次

- 人材派遣とは

- 人材派遣の仕組み

- その他の雇用形態の違い

- 業務委託との違い

- 人材紹介との違い

- 正社員との違い

- 契約社員との違い

- アルバイト・パートとの違い

- 派遣料金の仕組み

- マージン率

- ランニングコスト

- 派遣料金に影響のある要素

- 雇用条件

- 求人トレンド

- 職種

- スキル・資格・経験

- 勤務地・エリア

- 人材派遣の3つの形態

- 登録型(有期雇用派遣)

- 常用型(無期雇用派遣)

- 紹介予定

- 人材派遣のメリット

- 限定的な期間や時間だけ労働力を得られる

- 繁忙期や一時的な欠員時に人員を得られる

- 採用や労務管理工数に関するコストの軽減

- ビジネスの損失を防ぐ

- 人材派遣のデメリット

- 業務範囲が限定的になる

- 派遣期間に制限がある

- 派遣されるスタッフの指名はできない

- 原則日雇い派遣は禁止である

- 派遣が禁止されている事業がある

- 有給は正社員と同様になる

- 育成コストがかかる

- 人材派遣を企業が利用する場合の流れ

- 派遣会社の選定・問い合わせ

- 希望条件の打ち合わせ

- 労働者派遣契約の締結

- 派遣スタッフとのマッチング

- 派遣スタッフの就業開始

- 人材派遣を利用する際の注意点

- 二重派遣は禁止

- 勤怠管理やハラスメント対応をしっかりする

- まとめ

- 人材紹介にまつわるよくある質問

- Q1. 人材紹介(紹介型)とはどんな仕組みですか?

- Q2. 派遣と人材紹介の違いは?

- Q3. 一般型と業界特化型の違いは?

- Q4. 人材派遣を企業が利用する場合の流れは?

- Q5. 人材派遣を利用する場合の注意点は?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

企業が人材不足や突発的な欠員に直面したとき、即戦力を柔軟に確保できる手段として注目されているのが「人材派遣」です。派遣会社を通じて人材を確保するこの仕組みは、一見シンプルに見えますが、実は独自のルールや契約体系が存在します。本記事では、人材派遣会社の仕組みを中心に、メリット・デメリット、利用時の注意点までを詳しく解説します。

人材派遣とは

人材派遣とは、派遣会社が自社で雇用する労働者を、契約を結んだ企業に一定期間派遣し、その企業の指揮命令のもとで働かせる雇用形態です。企業は派遣会社と契約を交わし、必要な期間や業務に応じて人材を確保できます。

一方、労働者は派遣会社に雇用され、給与の支払いや労務管理も派遣会社が行います。多様な働き方が進む現代において、企業にとっては柔軟な人員確保手段です。労働者にとってはスキルやライフスタイルに応じた就業機会を得られる方法として注目されています。

人材派遣の仕組み

人材派遣の基本的な仕組みは、派遣元(派遣会社)、派遣先(受け入れ企業)、そして派遣スタッフの「三者関係」から成り立っています。

労働契約は派遣会社とスタッフの間で結ばれ、スタッフの労働時間や賃金の管理は派遣会社が担当します。一方で、業務の指示や日々の勤務管理は、派遣先企業が行う仕組みです。

つまり、派遣会社と派遣スタッフは雇用関係にあり、派遣スタッフと派遣先企業は指揮命令関係となります。人材派遣では、雇用主と指揮命令者が異なることが特徴です。

また、労働者派遣法によって派遣期間や対象業務などのルールが定められており、適切な運用が求められます。

その他の雇用形態の違い

人材派遣は便利な仕組みですが、似たような雇用形態である業務委託、契約社員、アルバイトなどとの違いを正確に把握しておくことが大切です。雇用契約の有無や指揮命令の関係、働き方の自由度など、形態ごとの特徴を比較しながら見ていきましょう。

業務委託との違い

人材派遣と業務委託は、契約形態や業務の指示方法に明確な違いがあります。人材派遣では、労働者は派遣会社に雇用され、派遣先企業の指揮命令のもとで働きます。つまり、派遣先企業が業務の指示や勤務管理を直接行うのが特徴です。

一方、業務委託は、成果物の完成や特定の業務の遂行を目的として契約を交わす形態であり、委託先が自らの裁量で業務を進め、発注者は具体的な指示を行いません。業務の成果に対して報酬が支払われるため、労働時間や働き方には介入できず、責任の所在も委託先にあります。

人材紹介との違い

人材派遣と人材紹介は、雇用契約の相手が異なります。人材派遣では、労働者は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮命令のもとで働きます。

一方の人材紹介は、紹介会社が求職者と企業のマッチングを行った後、雇用企業に求職者を紹介し、企業と労働者が直接雇用契約を結ぶ仕組みです。そのため、派遣は一定期間の就業に向いており、紹介は長期雇用を前提とした採用に適しています。

正社員との違い

人材派遣と正社員の大きな違いは、雇用主と雇用形態にあります。正社員は企業と直接、期間の定めのない雇用契約を結び、昇給・賞与・福利厚生などの待遇も手厚いのが一般的です。

一方、人材派遣は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業の指揮のもとで一定期間働く形態です。業務内容や勤務期間が限定される場合が多く、安定性やキャリア形成の面では正社員とは異なる特徴があります。

契約社員との違い

契約社員は、企業と有期契約で直接雇用される働き方になります。仕事内容や期間は契約時に明確に定められており、雇用期間の満了で契約終了となる場合が一般的です。

契約社員は企業内の人材として扱われるため、業務命令系統も明確で、正社員に近い就業環境になることが多いです。一方、人材派遣は雇用主が派遣会社であるため、労務管理や給与支払いも別会社となり、法的な関係性や責任範囲が異なります。

アルバイト・パートとの違い

アルバイトやパートは、企業と直接短時間の雇用契約を結ぶ働き方で、時給制が多く、主に補助的な業務を担当します。勤務時間や日数に柔軟性がある一方で、スキルや専門性があまり求められない場合が多いです。

人材派遣では、一定のスキルや経験を持つ人材を短期間で確保できるため、業務の即戦力として活躍が期待されます。また、雇用主が派遣会社である点や、派遣法による制約の有無など、制度面にも違いがあります。

派遣料金の仕組み

派遣料金は、派遣スタッフに支払われる賃金だけでなく、派遣会社の経費や利益も含んだ総額で決まります。その内訳や、マージン率・ランニングコストといった要素を理解することで、適切な派遣利用が可能になります。仕組みの基本を整理しておきましょう。

マージン率

派遣料金のうち、派遣スタッフに支払われる賃金を差し引いた残額が「マージン」と呼ばれ、派遣会社の利益や経費に充てられます。マージンには社会保険料、営業や管理に関わる人件費、福利厚生費などが含まれます。

一般的なマージン率は20〜30%程度とされますが、派遣会社や職種、業種によって大きく異なるのが特徴です。厚生労働省は、各派遣会社に対してマージン率の公開を義務付けており、透明性の確保と適正な派遣運用が求められています。

ランニングコスト

派遣料金には、派遣会社が継続的に負担する「ランニングコスト」も含まれています。具体的には、派遣スタッフの給与支払いに関わる事務処理、社会保険手続き、研修費用、労務管理体制の維持費、トラブル時の対応コストなどがあります。

企業側はこれらをすべて自社で行う手間が省けるため、派遣料金の中にこうしたサービスコストが含まれていることを理解しておくことが重要です。単なる人材費ではなく、包括的なサポート費用といえます。

派遣料金に影響のある要素

派遣料金は一律ではなく、さまざまな要因によって変動します。雇用条件や職種、求めるスキル、勤務地などの要素が料金にどのような影響を与えるのかを知っておくことで、コストパフォーマンスの高い派遣活用が実現できます。

雇用条件

派遣料金は、派遣スタッフの雇用条件によって大きく変動します。例えば、フルタイムかパートタイムか、夜勤や休日出勤を含むかなど、勤務時間帯や労働日数によって費用が異なります。

また、長期契約であれば単価が下がる場合もあり、短期契約や突発的な依頼ほどコストは高くなりがちです。福利厚生や交通費の支給有無など、条件を柔軟に設定することでコストを調整する余地が生まれます。

求人トレンド

人材の需要と供給のバランスは、派遣料金に大きな影響を与えます。特定の職種が急激に需要を伸ばしている場合、派遣会社も確保に苦労し、結果的に派遣単価が上昇する傾向に。

反対に求職者が多く、企業の求人が落ち着いている場合は、料金が比較的安定または低下することもあります。季節要因や社会的トレンドによっても相場が変動するため、タイミングの見極めが重要です。

職種

事務や軽作業など未経験でも対応可能な職種は比較的低価格で派遣されますが、専門スキルや資格が必要なIT技術者や医療関係の職種は高単価になります。

これは、人材の育成コストや採用難易度が料金に反映されるためです。企業は必要な業務の専門性に応じて、適正な料金設定と人材要件を明確にすることが求められます。

スキル・資格・経験

即戦力として活躍できる経験者や、英語・IT・会計などの専門スキルを持つ人材は、未経験者に比べて高単価で派遣される傾向があります。

派遣会社も優れた人材を確保するために高待遇で雇用している場合が多く、その分が派遣料金に反映されるのです。求める水準を明確にすることで、費用対効果の高い派遣活用ができます。

勤務地・エリア

同じスキル・条件であっても、都道府県ごとの賃金相場の違いによって、料金は変動します。同じ東京都内でも、23区内外や駅からの距離によって人気・不人気があるため、時給が上下し、電車代の高い路線では時給UPで募集される傾向があります。

また、人材が集まりにくく人気のない地域やアクセス困難な勤務地では、企業が人件費を上げざるを得ないというケースも珍しくありません。

人材派遣の3つの形態

人材派遣には大きく分けて「登録型」「常用型」「紹介予定」の3つの形態があります。それぞれ雇用の安定性や就業期間、目的が異なります。自社に最適な派遣形態を選ぶために、まずは各タイプの特徴を押さえておきましょう。

登録型(有期雇用派遣)

登録型派遣は、仕事が発生したときだけ派遣会社と期間限定の雇用契約を結ぶ形態です。最も一般的な派遣形態で、事務職や軽作業、販売業など幅広い業種で利用されています。

派遣スタッフは、派遣会社に登録をしておき、自分に合った条件の仕事が紹介された際に就業を開始します。企業側にとっては、必要な時期にだけ人材を確保できる点が魅力で、コスト効率の高い人員配置が可能です。

常用型(無期雇用派遣)

常用型派遣は、派遣会社と無期雇用契約を結び、派遣先での業務が終了しても雇用が継続される形態です。派遣スタッフは安定した雇用を得られるため、長期的にスキルを磨きながら働けるのが特徴です。

企業側も、経験豊富な人材を長期間にわたって活用できるというメリットがあります。教育訓練やキャリア形成支援を行う派遣会社も多く、専門性の高い人材を安定的に確保したい企業に適しています。

紹介予定

紹介予定派遣は、一定期間(最長6か月)派遣として勤務した後、双方の合意があれば正社員や契約社員として直接雇用することを前提とした派遣形態です。企業側は採用リスクを低減し、派遣期間中に業務適性や人間性を見極められる点が大きな利点です。

一方で、スタッフも職場環境や業務内容を事前に体験できるため、ミスマッチの少ない採用が可能になります。新卒採用や若手の中途採用にも利用されています。

人材派遣のメリット

人材派遣には、人員確保の柔軟性や採用コストの軽減など、企業にとって多くのメリットがあります。特に短期間で即戦力を求める場面や、急な欠員対応において、その効果が発揮されます。派遣の利点を具体的に確認していきましょう。

限定的な期間や時間だけ労働力を得られる

人材派遣の大きな利点のひとつは、必要な期間や時間帯に合わせて人材を柔軟に確保できる点です。例えば、繁忙期の数か月間だけ人手が必要な場合や、週に数日・1日4時間だけ働いてほしいといったニーズにも対応できます。

正社員や契約社員では対応が難しい短期間・短時間勤務にも適しており、企業にとっては人件費を無駄なくコントロールできます。

繁忙期や一時的な欠員時に人員を得られる

人材派遣は、急な業務量の増加や社員の休職などによる一時的な人手不足に対応する手段として非常に有効です。例えば、繁忙期に限定して即戦力を確保できるため、既存社員への負担を軽減し、業務の遅延や品質低下を防ぐことができます。

また、社員の産休・育休・病欠などによる欠員にも柔軟に対応でき、業務の継続性を保てます。必要な期間だけ人材を確保できることで、無駄な人件費を抑えながら、安定したオペレーションを維持できるのが大きなメリットです。

採用や労務管理工数に関するコストの軽減

人材派遣を活用することで、企業は採用活動にかかる広告費や面接の手間を削減できます。さらに、派遣スタッフの雇用主は派遣会社であるため、給与計算や社会保険手続き、労働トラブルへの対応といった労務管理もすべて派遣会社が担います。

企業の人事・総務部門にとっては、管理業務の負担が大幅に軽減され、コア業務に集中できる環境を整えることが可能です。

ビジネスの損失を防ぐ

人材不足や欠員により業務が滞ると、納期遅れや顧客満足度の低下、売上減といったビジネス上の損失につながりかねません。しかし、人材派遣であれば、急な人手不足でも即戦力の人材を確保できるため、業務の継続性が保たれ、顧客対応の品質も維持されます。

安定したオペレーション体制の維持に派遣は大きく貢献します。

人材派遣のデメリット

人材派遣は便利な一方で、契約上の制限や法的なルールが存在し、すべての業務に適しているとは限りません。業務範囲や指揮命令の制限、コスト面での注意点など、導入前に知っておくべきデメリットを確認しましょう。

業務範囲が限定的になる

派遣スタッフは、契約書に定められた業務範囲の中でしか働けないという制限があります。例えば、当初「データ入力」の業務として契約したスタッフに「電話対応」といった別の業務を命じることは、労働者派遣法上の違反となる可能性があります。

企業としては、柔軟に業務を振り分けたいと考えても、派遣契約の枠を超えた業務指示は行えないため、活用時には業務内容の明確な設定をしなければなりません。

派遣期間に制限がある

人材派遣には、派遣先が同一の派遣スタッフを受け入れられる期間に上限があります。通常、3年が上限とされており、これを超えて同じスタッフを継続的に受け入れることはできません(例外として、無期雇用派遣などは除く)。

そのため、長期的な人材の定着を希望する場合には、紹介予定派遣や直接雇用への切り替えを検討する必要があります。

派遣されるスタッフの指名はできない

原則として、企業が特定の派遣スタッフを名指しで依頼する「指名派遣」は禁止されています。公平性を確保するための措置であり、派遣会社は適正なマッチングを行う責任を負っています。

そのため、過去に優秀だったスタッフを再度依頼したい場合でも、必ずしも希望が通るとは限りません。ただし、紹介予定派遣などでは、一定の条件下で適性評価後の採用が可能です。

原則日雇い派遣は禁止である

労働者派遣法では、原則として「日雇い派遣(30日以内の短期派遣)」は禁止されています。これは不安定な雇用の拡大を防ぐための規制です。

ただし、60歳以上の高齢者や学生、副業希望者、年収500万円以上の副業者など一定の条件を満たす場合や、例外的に認められる業務(警備、機械操作など)では日雇い派遣が可能です。派遣を活用する際には、このルールの把握が不可欠です。

派遣が禁止されている事業がある

一部の業種では、法令により派遣の利用が禁止されています。代表的な例として、建設業務、港湾運送業務、警備業務などです。また、医療機関への医師・看護師の派遣も原則禁止(例外あり)とされており、専門性や安全性が重視される分野では直接雇用が求められます。

派遣活用を検討する際は、対象となる業務が派遣可能かどうかを事前に確認することが重要です。

有給は正社員と同様になる

派遣スタッフにも、有給休暇の取得権利が法律で定められています。正社員と同様に、6ヶ月以上の継続勤務、かつ所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。有給取得の調整は派遣会社が行いますが、実務においては派遣先との協議が欠かせません。

育成コストがかかる

派遣スタッフは短期的な契約であることが多く、業務内容によっては一から業務のレクチャーや社内ルールの説明を行う必要があります。特に、専門知識や社内独自のシステムを扱う場合には、一定の教育・育成コストが発生します。

契約期間が短いと、その労力に見合う成果が得られにくくなることもあるため、派遣活用時には業務の難易度や教育の必要性を考慮することが大切です。

人材派遣を企業が利用する場合の流れ

派遣をスムーズに活用するためには、適切な流れを理解し、各ステップで必要な手続きを把握することが大切です。派遣会社の選定から契約、就業開始までの流れを順を追って見ていきましょう。

派遣会社の選定・問い合わせ

人材派遣を利用するには、まず信頼できる派遣会社を選定することが重要です。業種や職種に特化した派遣会社もあるため、自社のニーズに合致するかを確認し、実績や評判、マージン率の開示状況などを参考に選びます。

問い合わせでは、自社の人材ニーズや課題を伝えることで、派遣会社から具体的な提案を受けることができます。相見積もりを取って比較検討することも有効です。

希望条件の打ち合わせ

派遣会社と契約前に、必要なスキルや経験、勤務時間、期間、就業場所などの詳細な条件を打ち合わせます。ここでの情報共有が不十分だと、ミスマッチによる再選定が必要になる可能性もあるため、業務内容や職場環境もできるだけ詳しく伝えることがポイントです。

また、派遣法に基づく労働条件通知書の作成や、派遣契約の対象業務の明確化もこの段階で行われます。

労働者派遣契約の締結

条件の合意後、企業と派遣会社の間で「労働者派遣契約」を締結します。この契約には、派遣期間、業務内容、派遣料金、就業場所、労働時間などの詳細が明記されます。

また、労働者派遣法に基づき、就業条件明示書や個別契約書の発行も必要です。契約にあたっては、違法な業務指示を避けるため、業務範囲を具体的に設定することが重要となります。

派遣スタッフとのマッチング

派遣会社は、打ち合わせで得た条件をもとに登録スタッフの中から適した人材を選定します。企業は紹介されたスタッフの経歴やスキルシートを確認し、必要に応じて職場見学や面談(紹介予定派遣の場合のみ)を行います。

マッチングが成立すれば、就業開始日を決定し、受け入れ準備完了です。

派遣スタッフの就業開始

派遣スタッフが就業を開始すると、実際の業務は企業の指揮命令のもとで行われます。勤怠管理は派遣先が行いますが、労務管理全般は派遣会社が担います。

定期的なフィードバックや業務状況の報告を行うことで、より良い就業環境の維持と人材の定着に繋げることが可能です。

人材派遣を利用する際の注意点

人材派遣には法令遵守が求められ、特に二重派遣の禁止や労働環境の整備といったルールが存在します。トラブルを未然に防ぐために、利用時に気をつけるべきポイントを押さえておきましょう。

二重派遣は禁止

労働者派遣法によって、明確に二重派遣は禁止されています。これは、派遣されたスタッフをさらに別の会社に派遣することを指し、重大な法令違反に該当するためです。

違反が発覚すると行政指導や業務停止命令が下される可能性があるため、契約や業務実態の管理は厳格に行う必要があります。

勤怠管理やハラスメント対応をしっかりする

派遣スタッフの勤怠は派遣先企業が管理するため、出退勤の記録や休憩時間の把握を正確に行う必要があります。また、職場におけるパワハラ・セクハラなどのハラスメント行為も派遣先の責任となるケースが多く、企業として適切な防止策と対応体制の構築が求められます。派遣社員も大切な労働力である以上、安心して働ける環境づくりが不可欠です。

まとめ

人材派遣は、柔軟な人員確保を可能にし、採用や労務管理の負担を軽減できる有効な手段です。ただし、法令や契約内容に則った適切な運用が求められ、禁止業務や期間制限、派遣先責任など注意点も多く存在します。正しく理解し、信頼できる派遣会社との連携を図ることで、人材派遣を企業活動の強力なサポート手段として活用できます。

人材紹介にまつわるよくある質問

Q1. 人材紹介(紹介型)とはどんな仕組みですか?

求職者と企業をつなぐ仲介サービスで、企業が採用に成功すると成功報酬が発生します。求職者は無料で利用でき、企業側が費用を負担します。

Q2. 派遣と人材紹介の違いは?

派遣は派遣元企業が雇用主となり、派遣先で働く方式。一方、人材紹介は採用を目的とした「転職支援」で、雇用主も雇用契約先も最終的には紹介先企業です。

Q3. 一般型と業界特化型の違いは?

一般型は幅広い職種に対応。業界特化型(IT、医療、外資など)は専門知識やネットワークを持ち、非公開求人や高付加価値案件が多い傾向です。

Q4. 人材派遣を企業が利用する場合の流れは?

- 1.派遣会社の選定・問い合わせ

- 2.希望条件の打ち合わせ

- 3.労働者派遣契約の締結

- 4.派遣スタッフとのマッチング

- 5.派遣スタッフの就業開始

Q5. 人材派遣を利用する場合の注意点は?

- 二重派遣は禁止

- 勤怠管理やハラスメント対応をしっかりする

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集

合わせて読みたい記事