Column

転職に役立つ情報

- おすすめコンテンツ

- この記事の目次

- 派遣社員でも保育園の利用はできる

- なぜ派遣社員の保活が厳しいといわれるのか

- 育休復帰が求職中と同等の扱いになってしまうケースがある

- 点数が低くなりやすい

- 派遣先が決まらなければ入園先が決まっていても退園になることもある

- 保育園の利用には就労証明書が必要

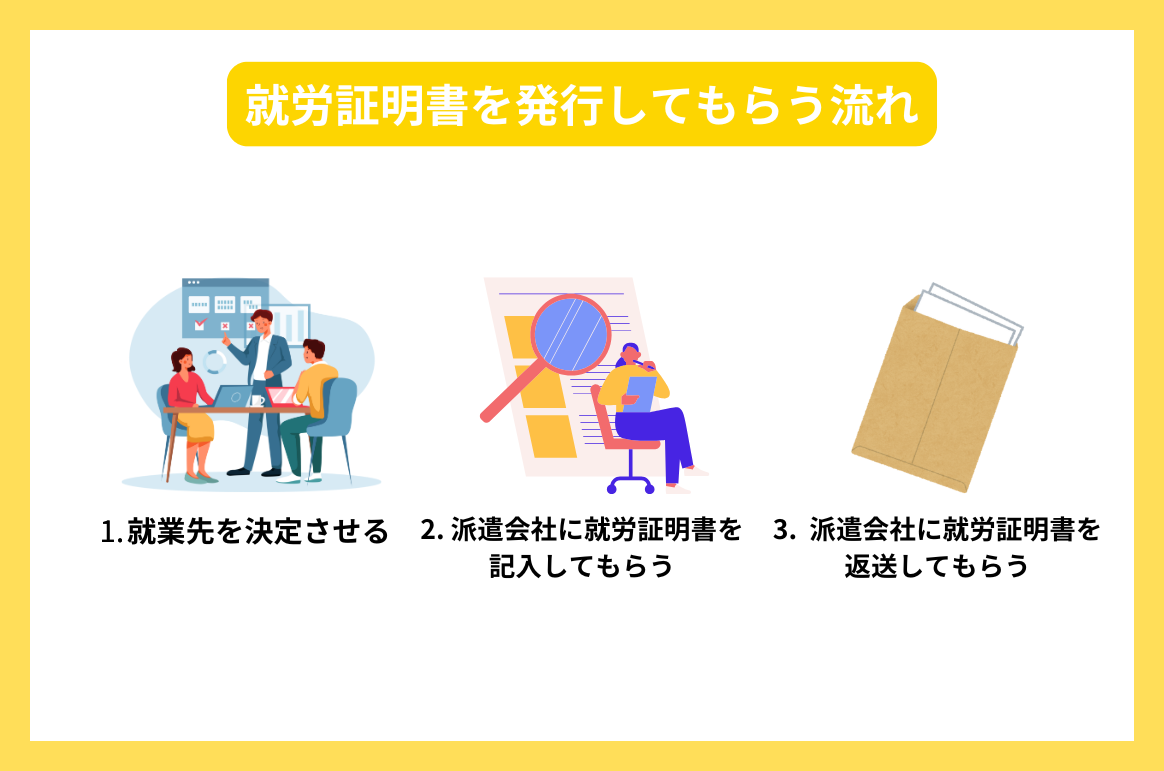

- 就労証明書を発行してもらう流れ

- 就業先を決定させる

- 派遣会社に就労証明書を記入してもらう

- 派遣会社に就労証明書を返送してもらう

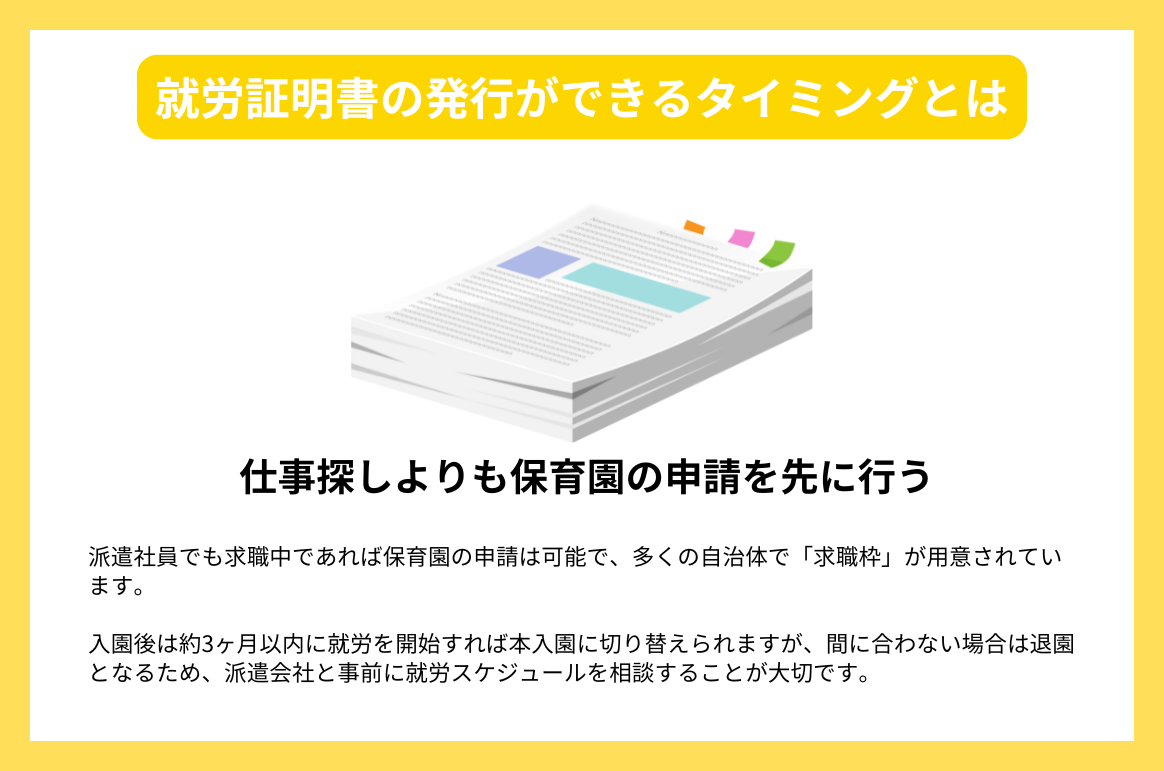

- 就労証明書の発行ができるタイミングとは

- 仕事探しよりも保育園の申請を先に行う

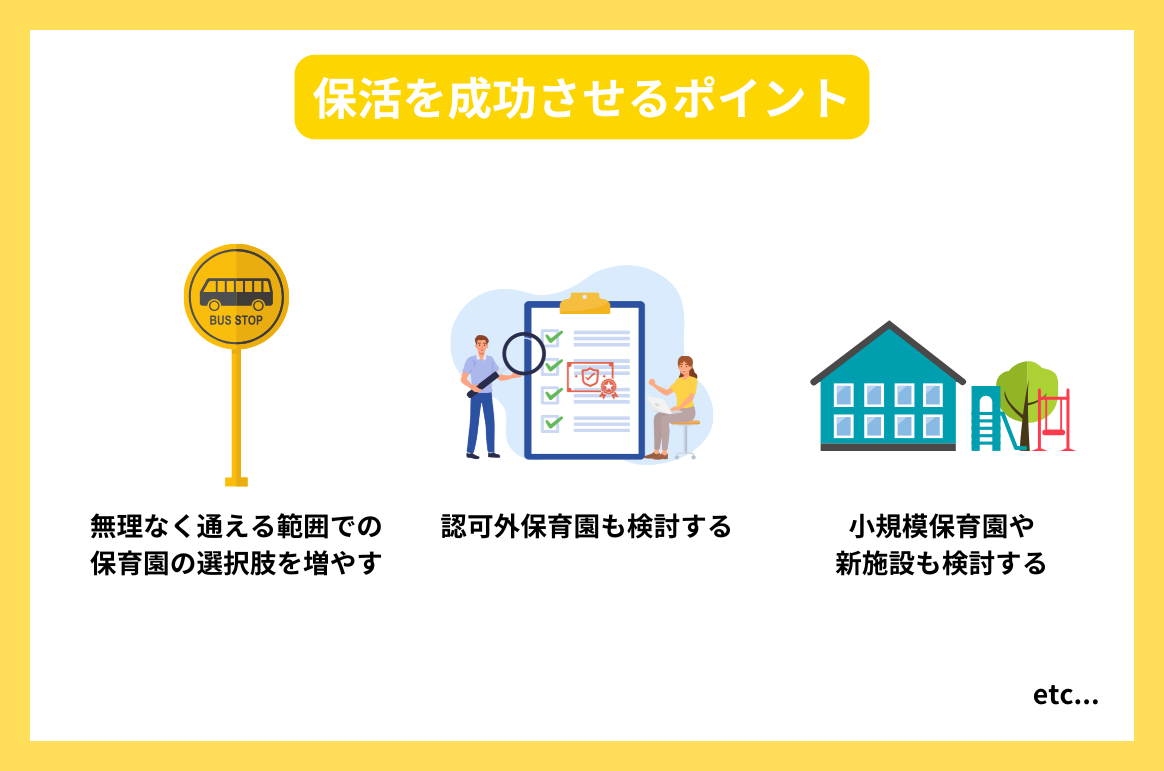

- 保活を成功させるポイント

- 無理なく通える範囲での保育園の選択肢を増やす

- 認可外保育園も検討する

- 小規模保育園や新施設も検討する

- ベビーシッターサービスを利用する

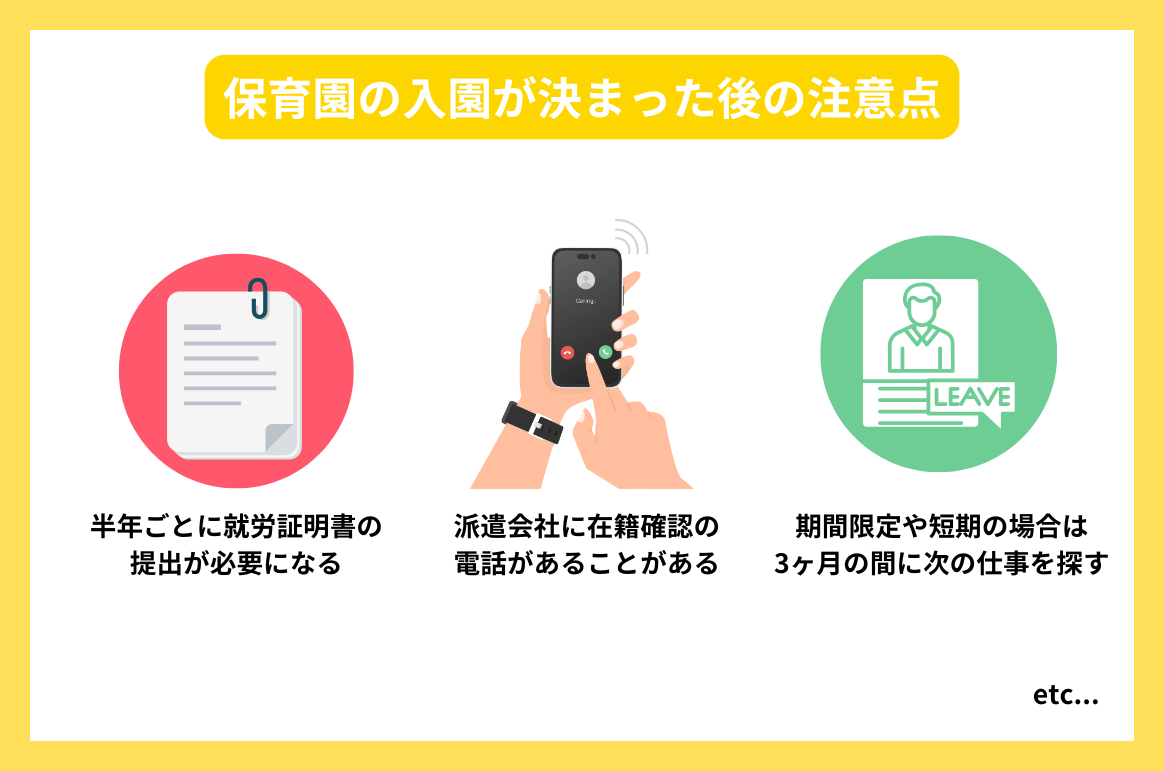

- 保育園の入園が決まった後の注意点

- 半年ごとに就労証明書の提出が必要になる

- 派遣会社に在籍確認の電話があることがある

- 期間限定や短期の場合は3ヶ月の間に次の仕事を探す

- 派遣切りの猶予期間は3ヶ月間

- まとめ

- 人材派遣と保育園利用にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣社員でも保育園に入園できますか?

- Q2. なぜ派遣社員の保活は厳しいといわれるの?

- Q3. 派遣契約が切れると、保育園も退園になりますか?

- Q4. 保育園の申請には何が必要ですか?

- Q5. 派遣先が決まっていないと申請できませんか?

- Q6. 保活を成功させるためのコツは?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

目次

派遣社員でも保育園の利用はできる!流れを理解して保活を成功させよう

目次

- 派遣社員でも保育園の利用はできる

- なぜ派遣社員の保活が厳しいといわれるのか

- 育休復帰が求職中と同等の扱いになってしまうケースがある

- 点数が低くなりやすい

- 派遣先が決まらなければ入園先が決まっていても退園になることもある

- 保育園の利用には就労証明書が必要

- 就労証明書を発行してもらう流れ

- 就業先を決定させる

- 派遣会社に就労証明書を記入してもらう

- 派遣会社に就労証明書を返送してもらう

- 就労証明書の発行ができるタイミングとは

- 仕事探しよりも保育園の申請を先に行う

- 保活を成功させるポイント

- 無理なく通える範囲での保育園の選択肢を増やす

- 認可外保育園も検討する

- 小規模保育園や新施設も検討する

- ベビーシッターサービスを利用する

- 保育園の入園が決まった後の注意点

- 半年ごとに就労証明書の提出が必要になる

- 派遣会社に在籍確認の電話があることがある

- 期間限定や短期の場合は3ヶ月の間に次の仕事を探す

- 派遣切りの猶予期間は3ヶ月間

- まとめ

- 人材派遣と保育園利用にまつわるよくある質問

- Q1. 派遣社員でも保育園に入園できますか?

- Q2. なぜ派遣社員の保活は厳しいといわれるの?

- Q3. 派遣契約が切れると、保育園も退園になりますか?

- Q4. 保育園の申請には何が必要ですか?

- Q5. 派遣先が決まっていないと申請できませんか?

- Q6. 保活を成功させるためのコツは?

- まだまだ気になる派遣のコト

- type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

派遣社員として働きながら子育てをしている人にとって、「保育園に入れるのだろうか?」という不安はつきものです。しかし、正しい情報と事前の準備があれば、派遣社員でも保育園の利用は十分に可能です。本記事では、就労証明書の準備や申請の流れ、保活を成功させるための工夫などを詳しく解説します。不安を解消し、自信を持って保活に臨みましょう。

派遣社員でも保育園の利用はできる

派遣社員であっても、保育園の利用はできます。正社員・契約社員・パート・アルバイトなどと同様に、雇用形態にかかわらず就労している事実があれば、保育の必要性があると認められるケースが多いです。短期の仕事でも、契約期間中にしっかり勤務していることが確認できれば、保育園の利用は認められることが多いので、諦めずに申請してみましょう。

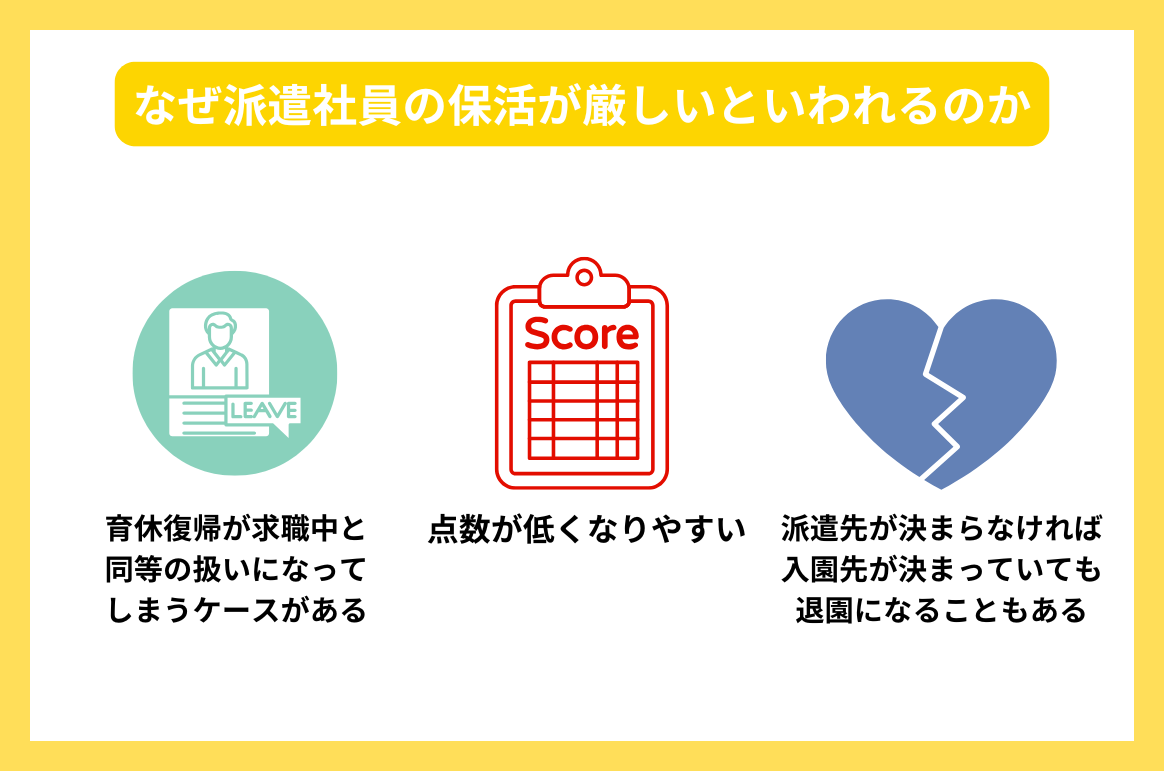

なぜ派遣社員の保活が厳しいといわれるのか

派遣社員であっても保育園の申請自体は可能ですが、実際には保活が難航しやすいというのが現状です。その理由を見ていきましょう。

育休復帰が求職中と同等の扱いになってしまうケースがある

派遣社員が育児休業から復帰しようとする際に直面しやすいのが、育休復帰ではなく求職中と扱われてしまう問題です。正社員であれば、育休後は自動的に同じ職場に復帰できるのが一般的です。

しかし、派遣社員の場合は派遣契約が更新されなかったり、復帰先が確定していなかったりするケースが多い傾向にあります。そうなると、自治体に「仕事が決まっていない=求職中」と判断されるリスクが高まります。

点数が低くなりやすい

保育園の入園選考では、就労状況や家庭環境などに応じて指数(点数)が付与され、その合計点で優先順位が決まります。

派遣社員の場合、勤務時間が短かったり契約期間が限られていたりすることで、就労の継続性が評価されにくく、正社員に比べて点数が低くなりやすい傾向にあります。

特に、1日6時間以上、週5日勤務といったフルタイム条件を満たしていないと、指数が大きく下がってしまうケースも珍しくありません。また、収入面が不安定であることや、就業先が流動的であることもマイナス評価となる場合があります。

これにより、同じ保育園を希望していても、正社員の家庭よりも後回しにされ、なかなか入園が決まらないという現象が起こります。

派遣先が決まらなければ入園先が決まっていても退園になることもある

保育園の入園が内定していたとしても、派遣社員の勤務が途切れてしまうと、退園になるケースもあります。多くの自治体では「保育の必要性が継続しているか」が在園の条件となっています。

派遣契約が終了し、次の就業先が未定のままだと、就労していないとみなされてしまうのです。自治体によっては一定の猶予期間(おおむね3か月)が設けられており、その間に再就職すれば継続利用が可能です。

保育園の利用には就労証明書が必要

保育園の入園には就労証明書の提出が必須です。就労証明書は、保護者がどこで、どのような条件で働いているかを証明するもので、保育の必要性を判断する重要な資料となります。

この書類には、勤務開始日、労働時間、週の勤務日数、雇用形態、契約期間などが記載されており、これらの情報をもとに、自治体が何点と評価するかを判断します。

つまり、就労証明書の内容次第で入園の可否や順位が左右されるということです。不備があると審査対象から外れることもあるため、正確かつ最新の情報で作成してもらうことが大切です。

就労証明書を発行してもらう流れ

派遣社員の場合、証明書の発行元は実際の勤務先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社になります。就労証明書を準備するにはいくつかのステップが必要なため、以下より解説していきます。

就業先を決定させる

保育園への申請で必要となる就労証明書を取得するためには、まず派遣先での就業が決定していることが前提条件です。保育園側は保育の必要性を審査するため、いつからどこでどれくらいの時間働くのかが明確になっていなければ、証明書の内容が不十分と判断されてしまう可能性があります。

派遣社員は契約ごとに就業先が変わるため、長期での雇用が決まっている場合のほうが審査上有利です。例えば、週5日・1日8時間・契約期間3ヶ月以上など、安定性が示される条件であれば、指数も高く評価されやすくなります。

そのため、保育園の申請スケジュールを意識しながら、早めに派遣先を確定させておくことが重要です。

派遣会社に就労証明書を記入してもらう

派遣先が決まったら、次のステップは派遣会社に就労証明書を記入してもらうことです。市区町村によって指定様式が異なるため、必ず該当のフォーマットを用意し、漏れなく記入してもらう必要があります。

記入に要する期間は派遣会社によって異なりますが、混雑する保活時期は発行までに時間がかかることもあるため、早めの依頼が鉄則です。

派遣会社に就労証明書を返送してもらう

派遣会社に記入を依頼した就労証明書は、完成後に返送してもらわなければなりません。返送の方法は、原本を自宅に郵送してもらい自分で自治体に提出するケースと、派遣会社が直接自治体に送付するケースがあります。

どちらの方法かは、派遣会社や自治体の運用によって異なるため、事前に確認が必要です。書類が手元に届いたら、まず内容に誤記がないかを必ず確認しましょう。特に勤務日数、勤務時間、雇用期間などは審査に大きく関わるポイントです。

不備があった場合は、再発行に時間がかかる可能性もあるため、早めのチェックと対応が重要です。

就労証明書の発行ができるタイミングとは

派遣社員が就労証明書を発行してもらえるタイミングは、「派遣先での就業が決定した時点」が基本となります。就業が未定であれば勤務条件が確定していないため、派遣会社側でも証明書に記入できないのです。

仕事探しよりも保育園の申請を先に行う

派遣社員の保活においては、仕事が決まっていないから保育園に申請できないと思い込む人が少なくありませんが、実際には求職中であっても保育園への申請は可能です。

自治体の制度にもよりますが、多くの地域では求職活動中であることを条件に、仮の入園として受付ける求職枠が用意されています。

その場合、保育園の入園が決まった後に、一定の猶予期間(約3ヶ月)以内に就労を開始すれば、本入園へと切り替えることができます。

ただし、期間内に就職が決まらなければ退園となるため、事前にスケジュール感や就労見込みについて派遣会社としっかり相談しておくことが重要です。

保活を成功させるポイント

派遣社員として保育園に子どもを預けるには、制度上の壁だけでなく倍率の高さや申請時期のタイミングなども乗り越えなければなりません。保活を成功させるポイントは、以下の通りです。

無理なく通える範囲での保育園の選択肢を増やす

保活で最も大切なのは、「現実的に通える範囲にある園をどれだけリストアップできるか」です。特に派遣社員の場合、就業先が変わる可能性があるため、職場の近くに限定して園を選ぶと、次の勤務先が変わったときに通園が困難になるおそれがあります。

そのため、自宅を中心としたエリアや、通勤経路にある園を幅広く候補に挙げることがポイントです。また、入園申し込み時には「第3希望まで」と書かれていることが多いですが、実際は10園以上の併願が可能な自治体もあります。

子どもの負担と通園時間のバランスを考慮しつつ、無理なく送り迎えができる範囲での選択肢を最大限に広げる工夫が必要です。

認可外保育園も検討する

認可保育園は指数の高い家庭が優先されるため、派遣社員が入園するのは厳しいケースが多々あります。そこで、選択肢として検討したいのが、認可外保育園です。

認可外施設は空きがあることも多く、すぐに入園できる可能性があります。費用面では認可園より高額になりがちですが、多くの自治体では「認可外保育施設利用補助制度」が用意されており、所得に応じた補助金を受けられる場合もあります。

こうした制度を活用すれば、経済的な負担を抑えつつ、子どもを預けることが可能です。

小規模保育園や新施設も検討する

近年、待機児童対策の一環として、小規模保育園や新設されたばかりの園が増えています。

小規模園とは、0歳〜2歳児のみを預かる保育園です。

そのため、3歳児になる時にはもう一度保活をする必要がありますが、応募が集中しにくく、比較的入園しやすい傾向にあります。

派遣社員のように指数が低くなりがちな家庭でも、こうした施設をうまく活用することで入園できるチャンスが広がります。

ベビーシッターサービスを利用する

世帯指数を上げるために役立つのが、ベビーシッターサービスです。自治体によって加点される点数は異なりますが、ベビーシッターを利用することで、加点が得られる場合があります。

月48時間以上利用といった条件がありますが、近年では自治体による補助制度も拡充されています。保活を成功させるために加点したい場合は、利用を検討してみるのがよいでしょう。

保育園の入園が決まった後の注意点

保育園の入園が決まったからといって、安心しきるのは早計です。保育園の入園が決まった後の注意点を解説していきます。

半年ごとに就労証明書の提出が必要になる

多くの自治体では、保育園の在園者に対して「半年に一度の就労状況確認」を義務づけています。この確認のためには、再び派遣会社に就労証明書の発行を依頼し、更新された勤務情報を提出しなければなりません。

提出がない、または内容が不備である場合は、保育の必要性が証明できないと判断され、退園通知が出されることもあるため、忘れずに提出をしましょう。

派遣会社に在籍確認の電話があることがある

就労証明書の内容を確認するために、自治体が直接、派遣会社へ在籍確認の電話をかけるケースがあります。これは、保育園に通う家庭が本当に働いているかを第三者の立場から確認するためであり、不正防止の意味合いも含まれています。

在籍確認では、勤務先や雇用形態、契約期間、実際の勤務状況などについて質問されることがあり、派遣会社の担当者がこれに正しく対応できるよう、事前に事情を説明しておくと安心です。

期間限定や短期の場合は3ヶ月の間に次の仕事を探す

派遣社員は、契約期間が終了すると自動的に無職扱いになります。これが保育園利用においては大きな問題となり、継続利用の条件である就労継続が満たされなくなってしまいます。

しかし、多くの自治体では契約終了後すぐに退園とはせず、3ヶ月の猶予期間を設けています。この間に次の就業先を見つければ、保育の必要性が復活したと見なされ、在園の継続が可能です。

ただし、この3ヶ月間に何の動きもなければ、退園対象となるため注意をしましょう。期間限定の契約で働いている派遣社員は、契約満了が近づく前から次の派遣先探しを始めるのが理想的です。

派遣切りの猶予期間は3ヶ月間

派遣契約が打ち切りとなった場合、多くの自治体では3ヶ月の猶予期間を設けています。この期間中に再び就労を開始できれば、保育園の利用を継続できますが、再就職が決まらなければ退園となる可能性が高まります。

猶予期間は「保育の必要性が回復するまでの準備期間」とされており、無条件に延長されるものではありません。したがって、この期間を無駄に過ごしてしまうと、保育の継続が認められないリスクが生じます。

再就職活動を進めるには、派遣会社と密に連絡を取り、早期に新たな就業先を紹介してもらうことが重要です。

まとめ

派遣社員でも保育園の利用は可能ですが、勤務の安定性や就労証明の取得・更新など、正社員以上に配慮が必要な点があります。保活を成功させるためには、複数の選択肢を持ち、就労状況を常に自治体に明示できるよう準備することが重要です。柔軟な対応力と早めの行動が、育児と仕事の両立を支える鍵になります。

人材派遣と保育園利用にまつわるよくある質問

Q1. 派遣社員でも保育園に入園できますか?

はい、可能です。雇用形態に関わらず「就労実態」があれば、保育の必要性が認められるケースが多いです。短期契約でも、勤務状況が確認できれば申請対象となります。

Q2. なぜ派遣社員の保活は厳しいといわれるの?

契約期間が短い/雇用の継続性が不安定と判断されやすいため、選考時の指数(点数)が低くなりがちです。また、育休復帰でも「求職中」と見なされる場合があり、正社員より不利になる傾向があります。

Q3. 派遣契約が切れると、保育園も退園になりますか?

就労が継続されないと退園となる可能性があります。ただし多くの自治体では、再就職のための猶予期間(約3ヶ月)を設けており、その間に次の勤務先が決まれば継続が可能です。

Q4. 保育園の申請には何が必要ですか?

「就労証明書」が必須です。派遣社員の場合、勤務先ではなく雇用契約を結んでいる派遣会社が発行します。申請時期に間に合うよう、早めの準備が重要です。

Q5. 派遣先が決まっていないと申請できませんか?

求職中でも申請は可能です。多くの自治体では「求職枠」で仮入園ができ、3ヶ月以内に就労開始すれば継続利用が認められます。ただしスケジュール管理と派遣会社との連携がカギになります。

Q6. 保活を成功させるためのコツは?

- 通える範囲で複数の園を併願

- 認可外保育園や小規模園も視野に

- ベビーシッター利用による加点も活用可能

まだまだ気になる派遣のコト

-

派遣を考えたら

-

派遣のルール

-

その他

type IT派遣なら、コーディネーターがお仕事探しをサポート

最近はAIやシステムによる自動マッチングを行うサービスが増えていますが、IT・Webの仕事では言語やツールといったキーワードだけでは判断できないことが多いのが実情です。

だからこそ、type IT派遣は「人」による紹介にこだわります。コーディネーターが直接お話を伺い、希望や不安をじっくり理解したうえで、最適な求人をご提案。

type IT派遣は、あなたと企業の間に立ち、双方が納得できる出会いをサポートします。ミスマッチのない働き方を目指すなら、ぜひtype IT派遣にご相談ください。

注目の求人特集